在三维计算机视觉领域,平面拟合是一个极为基础而关键的问题。无论是在激光雷达点云中寻找地面,还是对物体的平面特征进行识别和建模,精准高效地拟合平面不仅有助于后续处理,还直接影响系统的整体表现。长久以来,平面拟合主要依赖主成分分析(PCA)等线性统计方法,以求解点云数据的平面法向量和距离参数。然而,随着应用环境复杂度增强以及鲁棒性需求提升,传统方法存在的局限性也逐渐凸显,促使人们探索更灵活、强健的拟合技术。本文将深入剖析一种结合旋转群(SO(3))优化策略的平面拟合新方法,旨在通过非线性最小二乘优化流程直接处理法向量与平面参数,为平面拟合问题带来全新思路。传统的平面拟合方法大都基于PCA,其核心步骤是先计算点云的质心,再通过计算中心化后的协方差矩阵,进行特征分解。

协方差矩阵的特征向量对应数据分布的主要方向,其中两个最大特征值对应的特征向量张成了平面所在的子空间,而最小特征值对应的特征向量则作为平面的法向量。从数学角度来看,平面可以用法向量和距离参数的显式表达式来定义,满足线性方程式 n^T x + d = 0。然而,这样的方法本质上是基于线性代数和统计学的最优子空间估计,对于噪声服从零均值、高斯分布的情况较为有效,对离群点和异常值却十分敏感。因此,在实际工程与科研中,为处理含有较多异常数据的点云,通常会引入RANSAC等随机采样方法。但RANSAC的计算成本与异常比例密切相关,且参数调优复杂,降低了其在在线或实时系统中的应用效能。对比线性方法,非线性最小二乘优化提供了更广泛的灵活性,能直接将拟合问题转化为优化问题,从而兼顾多目标和多参数的联合估计。

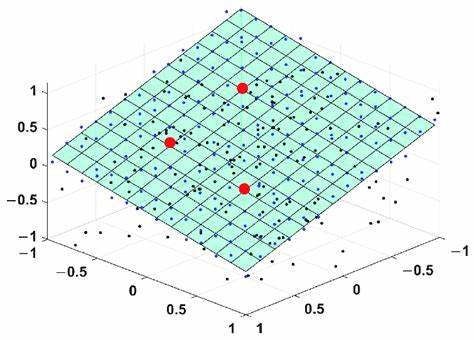

这种方法允许通过构造适当的残差函数,对整个参数空间进行迭代搜索,并能有效利用各种鲁棒核函数来抑制异常值的影响。例如,通过引入点到平面的距离误差作为残差,非线性最小二乘问题可定义为最小化所有点距离拟合平面的平方和。若直接对法向量n及偏移量d进行优化,由于法向量需要保持单位长度,便涉及约束优化问题,增加求解难度。为解决该问题,最新研究提出基于旋转群SO(3)的优化框架,将单位法向量视作由基准向量(如Z轴)经过旋转变换得到。旋转群SO(3)是描述三维空间旋转的李群,具备良好的连续性和可微分结构,可通过指数映射与其切空间进行联系。利用SO(3)的几何结构,我们可以将法向量的优化参数转换为SO(3)的切空间坐标参数,从而将受约束的单位向量优化转换为无约束的切空间向量优化,同时采用指数映射将参数映射回旋转矩阵,生成更新后的法向量。

这种方法既避免了单位向量约束带来的计算麻烦,又方便了利用成熟的非线性最小二乘优化技术,如高斯-牛顿法或Levenberg-Marquardt算法,直接在自由参数空间中寻优。基于该思路,平面拟合的目标函数重新表述为最小化旋转映射后的旋转轴(对应法向量)与数据点的距离残差,参数包括旋转切空间的两个自由度及平面偏移参数。该优化流程不仅具备理论上的优雅性,也展现了强大的鲁棒性和扩展性。萌生于旋转群理论的设计理念,还使得该方法能够无缝兼容包括权重调整、先验约束和端到端联合优化在内的多样优化策略。例如,当拟合点的三维坐标本身存在不确定性时,可以将点的位置和面参数同时作为优化变量,提升整体估计的一致性与准确度。在处理高噪声、存在异物体的环境中,只需简单替换鲁棒损失函数,就能有效抵御不良样本的干扰,无需复杂算法改造。

值得一提的是,将平面法向量映射到旋转群的核心挑战源于维度不匹配,普通旋转具有三个自由度,而法向量的定义只包含两个自由度。利用旋转关于基准方向的等价类性质,旋转绕法向量本身的旋转可视为冗余自由度,通过限制优化参数在切空间中的两个主分量,成功剔除多余自由度。加之指数映射的连续性和可微性,为构建高效实现奠定坚实基础。相关数值实验验证了该方法在无噪声及含微量噪声的纯净平面点云上具备优越的拟合效果;即使面对明显离群点的场景,引入鲁棒核后也能显著提升拟合质量,远超传统PCA和非鲁棒最小二乘方案。一个额外的优势是该方法具备良好的数值稳定性与收敛性,对于复杂场景中的在线应用极具潜力。使用如Python中SciPy的最小二乘求解器即可快速部署,极大降低实现复杂度。

展望未来,除了基于旋转群的间接优化策略,还存在直接在单位球面S2流形上的优化方法。尽管S2本身不是李群,且因毛发球定理存在一定理论限制,其切空间仍是有效的优化目标空间。通过引入映射和局部参数化技术,可实现对单位向量的精细校正与更新。后续工作将围绕这一方向展开,进一步拓宽三维平面拟合的研究视野。此外,这些创新技术的应用场景不仅限于平面拟合本身,还将显著促进SLAM(同步定位与地图构建)、结构光重建、机器人导航及自动驾驶等领域中基于点云的几何建模与估计任务。结合深度学习与优化理论的交叉发展,有望产生更智能、更高效的三维感知系统。

综上所述,平面拟合从传统的统计学方法到利用旋转群理论的优化算法,经历了一次理念上的质变。以旋转群SO(3)作为参数空间,将拟合问题转化为无约束优化,不仅解决了单位法向量的约束难题,也为鲁棒拟合及联合参数优化提供了天然支持。未来,围绕这一理论框架的实践应用与算法拓展将更为丰富,也必将进一步推动三维计算机视觉技术的发展,助力智能感知系统应对日益复杂的实际环境。