在当今数字化转型的浪潮中,现代可观测性(Observability)已成为保障分布式系统稳定性和性能的关键环节。随着微服务架构的普及,业务系统变得越来越复杂,传统依赖预设指标和阈值来告警和监控的方法,已逐渐暴露出局限性。以往的监控更多关注单点的CPU使用率、网络延迟等显式指标,而现代可观测性强调的是通过多维度数据的融合,能够在没有预设条件的情况下,实时提问并深度理解系统行为,从而发现未知异常并快速响应。近些年,人工智能技术的兴起为可观测性领域注入了新动能,通过智能分析和自动化处理,省去了大量人工排查的成本,同时加速了问题定位和恢复的过程。然而,随着数据量的激增和系统规模的扩大,随之而来的是可观测性成本的攀升,这成为业界亟需解决的难题。首先,谈及可观测性的成本问题,越来越多受访专家指出,在AI驱动的应用快速发展下,产生的遥测数据量呈指数增长,存储、计算及传输带来的费用也随之水涨船高。

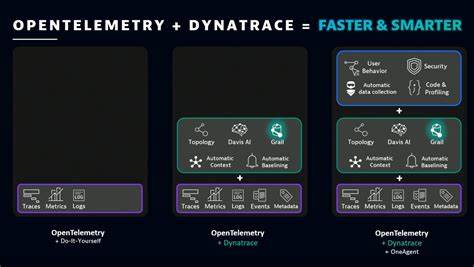

许多企业发现,尽管投入大量资源进行数据采集和分析,用户体验却未见明显改善,反而出现了成本与价值不匹配的尴尬局面。解决这一困境的思路包括优化数据采样策略、引入按需采集和存储机制,以及推行“自带云”(Bring Your Own Cloud,BYOC)模式。BYOC允许企业利用自身云资源存储关键遥测数据,从而在享受SaaS产品便利性的同时,有效控制运营成本,避免被供应商锁定在单一高价服务中。另一方面,OpenTelemetry项目作为现代可观测性的核心技术标准,其重要性不容忽视。作为云原生计算基金会(CNCF)中继Kubernetes之后活跃度第二高的开源项目,OpenTelemetry统一规范了分布式环境中日志、指标、追踪等遥测数据的采集和传输方式。通过采用OpenTelemetry,开发者和运维团队能够跨越不同的工具和平台,构建统一的观测视角,降低集成复杂性,提高数据的互操作性和可复用性。

尽管如此,OpenTelemetry在日志管理和网络数据的覆盖范围仍存在发展空间,尤其是在处理多样化和高频率数据流方面还需更多优化。环顾整个技术生态,很多Kubernetes用户依然偏向于使用Prometheus来采集指标数据,表明完全替代仍需一个过程。人工智能在现代可观测性中的应用也展开了热烈讨论。与2017年AIOps概念初露锋芒时的夸大预期不同,当前业界普遍认同人工智能是辅助而非替代人类的重要工具。AI能够通过机器学习、模式识别和异常检测,为运维人员提供更精准的问题洞察和预测能力。尽管部分观点畅想未来可能实现完全自动化的IT管理,但更多专家强调技术应服务于社会技术系统,保证人机协作的有效性。

展望未来,现代可观测性将继续融合多学科技术成果,结合AI、自动化和开放标准推动整个数字生态的健康发展。企业应聚焦于成本效益的平衡,重视基础监控与高级可观测性的整合,确保系统的韧性和用户体验同步提升。同时,开放社区如OpenTelemetry的壮大将助力跨平台兼容和创新,促进更多企业共享最佳实践与解决方案。综上,现代可观测性不仅是技术问题,更是数字业务成功的战略保障。通过合理利用人工智能技术、优化成本架构以及统一开放的遥测标准,企业将拥有更敏捷和精准的运维能力,应对未来复杂多变的数字化挑战。随着技术不断演进,可观测性的实践将为软件开发和平台运维带来革命性的转变,推动整个行业迈向更高效、更智能的新时代。

。