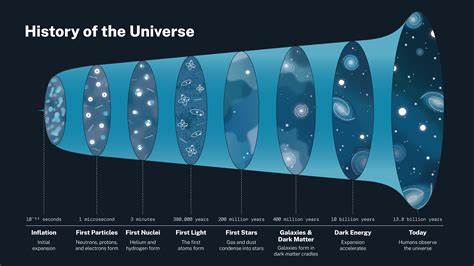

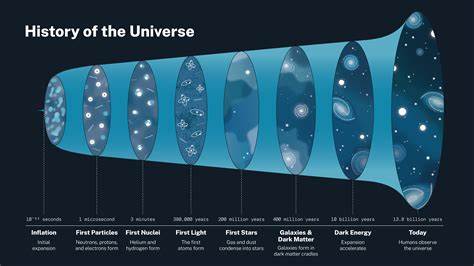

宇宙为何存在一直是哲学和科学交汇的重大问题。在传统宇宙学模型中,宇宙起源于大爆炸,最初的状态应当产生了等量的物质与反物质。然而,现今观测到的宇宙几乎完全由物质构成,反物质的稀缺性令人费解。这种物质主导的宇宙状态显然违背了对称性原则,暗示在宇宙早期某些机制破坏了物质与反物质的对称性。欧洲核子研究中心(CERN)近期的突破性实验为这一谜题带来了重要线索。通过对重子衰变中电荷-宇称(CP)对称性破坏的首次观测,科学家揭示了物质和反物质在基本粒子级别存在根本差异,这或许是宇宙诞生与存在的关键所在。

CP对称性是物理学中的基本对称假设之一,它将粒子与其对应的反粒子通过电荷共轭变换和空间反演变换联系起来。理论上,若宇宙完全保持CP对称性,物质与反物质应以相同的规律出现并共存不灭。然而,从1950年代开始的实验接连打破了这一理想,弱相互作用被发现破坏了C和P对称性,而后1964年首次在奇异介子衰变中观测到CP对称性破坏,成为了解释物质反物质不对称的重要突破。直到现在,科学家们始终努力测量各种粒子体系中的CP破坏效应,期望找到足够强烈的破坏机制解释宇宙的物质优势。最新由LHCb实验团队主导的研究对重子——即由三个夸克组成的物质基本单元——的衰变过程进行了精细测量。此前,虽然CP破坏已在多个中介子体系如奇异介子、粲介子及美介子中被确认,但在重子层面却一直未被直接观测。

此次实验聚焦于Λb0(重子的一种)衰变成质子、带负电荷的K介子和正负电荷的π介子四体态,结果表明Λb0与其反粒子衰变率存在显著差异,证实了重子衰变中CP破坏的首次发现。这一发现意义非凡。首先,它填补了CP破坏观测的一个重要空白,扩展了我们对弱相互作用中CP破坏机制的理解。其次,首次在重子体系中揭示了本质上的物质反物质差异,加强了对物质泛滥宇宙形成原因的解释。虽然标准模型中的Cabibbo–Kobayashi–Maskawa(CKM)机制可解释部分CP破坏现象,但其引起的物质反物质不对称远不足以说明宇宙现状。此次重子CP破坏的观测或能为寻找标准模型之外的新物理效应提供新线索,进而推进对宇宙起源的深刻探索。

实验中,科学家们利用大规模高能质子对撞所产生的海量Λb0及其反粒子样本,采用复杂的粒子识别系统和机器学习算法筛选有效信号。通过比较Λb0及其反粒子衰变事件数的细微差异,并排除探测器偏差和其他背景效应,成功量化了CP对称性的破坏幅度。这种基于多体态的微观观测,不但展示了夸克混合现象中存在的复数相位差异,也体现了强相互作用中复杂的强相位效应,促使CP破坏在某些特定共振区域增强,为未来研究铺平道路。值得注意的是,CP破坏的幅度在不同衰变途径中表现出明显的空间依赖性,揭示了特定中间态共振在CP破坏中扮演重要角色。随着数据的积累与分析技术的提升,未来对这些细节的解析将大幅增强我们对强相互作用及弱相互作用之间复杂干涉过程的认识。除了对基本粒子物理理论的推动外,这项成果也为宇宙学提供了实验依据。

物质与反物质的轻微不对称,是导致现今宇宙物质存在的必要条件。而重子中的CP破坏现象,有助于解释为什么宇宙中的物质没有被反物质完全湮灭。未来结合高能物理实验与天文观测,期待解锁暗物质起源、宇宙暴胀及早期宇宙动力学等关键谜团。面对这次发现,物理学界普遍认为要进一步深入探讨CP破坏与宇宙物质不对称之间的复杂联系,探索可能的额外破坏机制。当前标准模型虽成功预测多项实验结果,但其在宇宙学尺度上的缺憾显而易见。新的粒子或相互作用可能存在,但尚未被直接探测。

CERN及全球其他顶尖研究机构将持续通过更高能的碰撞实验、更精密的探测器和更复杂的分析方法,寻找标准模型之外的突破。总之,欧洲核子研究中心最新关于重子衰变中CP破坏的发现,不仅推进了粒子物理领域的基本理解,更为揭开宇宙为何存在的根本问题打开了新窗口。通过这一实验成果,我们逐渐看清宇宙物质偏爱的微观原因,探索广袤宇宙中物质主导结构的起源。未来,随着实验技术不断进步与理论模型不断完善,人类有望更深刻地理解宇宙诞生的奥秘,解答“为何宇宙存在”这一跨越物理学、哲学与宇宙学的终极问题。