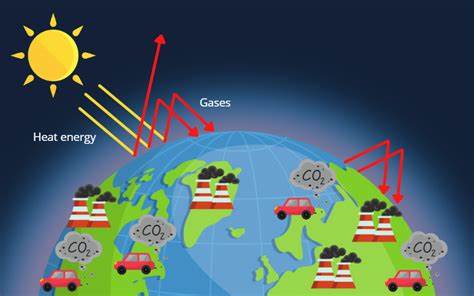

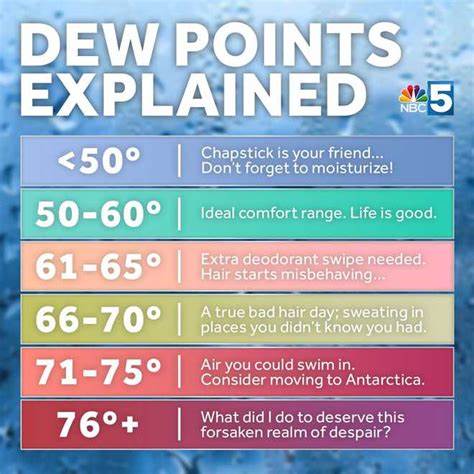

近年来,全球气温持续上升,温室气体浓度的累积速度明显加快,成为推动气候变化的主要因素。温室气体包括二氧化碳、甲烷、一氧化二氮等,它们通过形成大气层中的“温室效应”,导致地球表面温度升高。随着工业化和城市化进程加快,人类活动中燃烧化石燃料、农业生产和森林砍伐等行为加剧了温室气体的排放,进而加剧全球气候变化,影响生态系统的平衡。温室气体快速积累的趋势不仅推动了全球气温的升高,还加剧了极端天气事件的发生频率和强度。极端天气现象包括极端高温热浪、暴雨洪涝、干旱、飓风和台风等。这些极端现象不仅造成经济损失,还对人类健康构成威胁,同时影响粮食安全和生物多样性。

科学研究显示,气候系统对温室气体的敏感性使得当前的气候变异呈现推进性的负面趋势,特别是在北极地区,冰川融化速度加快,海平面不断上升,进一步威胁沿海城市的安全。加速的温室气体排放还导致了气候反馈效应,如永冻土融化释放大量甲烷,进一步促进温室效应,形成恶性循环。面对这种严峻的气候形势,全球各国逐渐认识到减缓温室气体排放的紧迫性。国际社会通过《巴黎协定》等多边合作机制,提出了二氧化碳排放峰值和碳中和的目标,希望通过技术创新、能源转型和绿色低碳发展,实现温室气体排放的有效控制。然而,现实中受经济发展需求、技术水平限制和政治意愿等多方面因素影响,减排进程依然面临诸多挑战。公众的环保意识和生活方式的转变同样至关重要,绿色出行、节能减排、循环利用等具体行动将在减少温室气体排放中发挥积极作用。

未来气候变化的不确定性要求加强科学研究和气象预警体系建设,以提升应对极端天气的能力。极端天气不仅是气候变化的结果,也是威胁社会稳定和国民经济发展的潜在风险。城市规划、防灾减灾和生态保护工作必须融入气候适应策略,提高抵御气候灾害的韧性。此外,强化国际合作、共享气候变化数据、推动绿色技术普及都是应对全球气候挑战的重要举措。当下亟需更多政策支持与社会合力,促进能源结构优化,推动可再生能源大规模应用,从根本上降低温室气体排放强度。随着温室气体积累的加剧,极端天气事件的频繁出现已成为不可忽视的现实,预示着人类社会与自然环境所面临的风险不断升级。

只有积极应对气候变化,减少温室气体排放,促进生态文明建设,才能有效遏制气候变暖趋势,保障地球生态安全与人类未来的可持续发展。