非晶固体是一类结构无序、缺乏长程晶体排列的材料,这类材料因其独特的结构特性,在电子器件、生物医学以及新型功能材料领域展现出广泛应用价值。近年来,随着科学技术的进步,研究者发现内部活性机制对非晶固体的力学性能产生显著影响,特别是在活性退火过程中,系统的机械行为会经历从韧性转向脆性的关键转变。理解这一过程不仅有助于揭示非晶材料的基础物理特点,同时也为设计具有自调节性能的智能材料提供理论指导。活性退火指的是在非平衡条件下,系统通过持续施加内部动力学扰动,使得材料逐渐达到更低能量状态的过程。与传统热退火不同,活性退火源于内部自驱动力,如细胞运动、粒子自推进等,其效应深刻影响非晶玻璃的微观结构与宏观力学响应。科学家采用三维二元Kob-Anderson模型,通过向体系中引入运行和翻滚(run-and-tumble)式的活性力,模拟小型B型颗粒的持续活跃运动。

该模型以活性力的大小和持续时间作为控制参数,分析材料在不同活性状态下的能量演化和力学表现。研究发现,较低活性强度下,非晶固体呈现增强的老化特性,潜在能量逐渐下降,结构趋于更加紧密稳定,即所谓的活性诱导退火,这是由于活性动力使得材料内部的“软点”或剪切转换区被有效激活并重新排列。随着活性强度超过一定阈值,体系进入流动化阶段,任何先前的退火记忆瞬间丧失,材料表现出类似玻璃的流态特征。在这一过程中,活性系统与周期性剪切的玻璃材料展现出惊人的对应关系,两者的屈服行为均呈现出相似的临界动力学特征和记忆编码机制。尤其值得注意的是,活性系统的活性令其屈服时间尺度在临界点附近表现出幂律发散,与周期剪切条件下玻璃的行为相似。此外,活性系统的记忆表现尤为突出,材料能够“编码”并“读取”施加的活性力强度,通过活性强度变化可实现多轮读取,显示记忆内容的特定能量响应曲线。

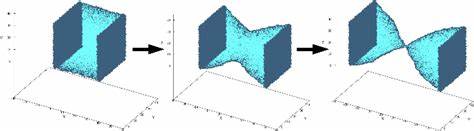

这种记忆机制与周期剪切玻璃中的循环记忆异曲同工,其中重要的物理机理是活性运动中持续时间τp对应于周期剪切中的频率ω。力的反转在这两类系统的退火过程中均起核心作用,活性力方向的随机切换为系统探索潜能景观提供了新的动力方向,实现最优的能量下降路径。研究还揭示了活性退火对非晶固体力学性能的深远影响。通过内部活性粒子的持续自驱动作用,材料结构渐趋稳定,呈现出由韧性向脆性的机械响应转变。具体表现为应力-应变曲线中的应力峰值增加和随之而来的应力骤降,这种过渡同样取决于样品的初始退火状态以及活性参数的调节。该发现为理解生物组织中多样化的力学特征提供了新视角。

例如,骨骼、软组织和软骨在机械性质和失效模式上差异显著,内部活性通过调节组织的微观结构可能解释这些差异来源。此外,活性退火的几何依赖性同样影响失效机制。研究显示非晶固体样品的长宽比例对剪切带形成起着关键作用。只有当材料尺寸和形状允许剪切带形成时,脆性断裂才得以实现。剪切带的产生伴随着明显的应力-应变不连续性,是材料脆性的标志。值得关注的是,活性参数中的活性力强度f0和持续时间τp对剪切带的稳定性发挥着调控作用。

高f0可破坏剪切带形成,促使材料表现为均匀屈服,类似于活温度效应;而增大τp则恢复剪切带的脆性特征,暗示活性时间尺度影响材料在外力作用下的能量耗散路径。该物理现象的复杂性呈现出活性玻璃在不同条件下多样的力学响应模式,预示着通过精准调控活性参数能够定制材料的韧性或脆性。活性退火机制类似于一种优化搜索过程,材料通过连续改变内在活性方向和幅度,不断探索玻璃能量景观中的更深谷,进而达到更低的内能状态和更合理的结构紧密排列。这使得活性退火有望发展成为未来非晶材料制造和加工的重要手段,类似于振荡剪切和物理气相沉积等传统退火技术,但更具自适应性及生物模拟特性。活性玻璃的这一独特性也为工程智能材料与生物组织力学研究打开了新篇章。与此同时,从生物物理的角度看,活性退火机制或能解释生物组织变硬和器官发育过程中的微观动力学变化,如细胞活性驱动的组织紧实和流动性调节。

此外,活性动力编码的记忆现象与神经系统的塑性及记忆存储机制之间可能存在潜在联系,尽管目前仍处于理论猜测阶段,却为神经科学探索提供了新的物理视角。未来的研究方向可能包括深入探讨活性玻璃系统中多重记忆的保持与切换机制,研究不同温度与活性强度组合对材料退火效率的影响,以及开发基于活性玻璃设计的新型自修复和智能响应材料。同时,结合实验验证活性退火对真实生物组织和仿生材料力学特性的影响,将为材料科学与生物医学交叉领域提供更加丰富的理论与实践基础。综上所述,活性退火在非晶固体中的作用不仅揭示了材料韧性到脆性转变的微观物理机制,还彰显了活性动力学在调控材料性能方面的巨大潜力。这一研究领域展现出与传统材料科学截然不同的复杂性和灵活性,为未来智能材料设计、生物组织工程及软物质物理等领域注入新的活力与创新机遇。