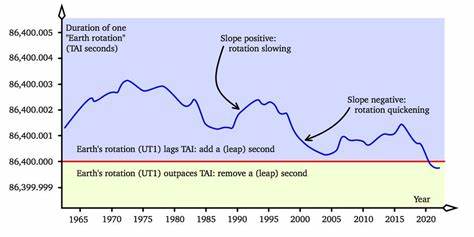

时间,是人类社会正常运转的根基,而精准的时间计量又依赖于地球自转的稳定性。然而,随着地球自转速率的逐渐变化,科学界近日提出,最早可能在2029年出现历史上第一次“负闰秒”——即时间计时中需跳过一秒钟,这对现代社会的技术体系带来了前所未有的挑战。地球每天大约需要24小时自转一周,这一周期曾相对稳定,但在漫长的历史长河中,地球自转速度并非一成不变。长期以来,月球引力对地球的潮汐作用使得地球自转逐渐减缓,产生了传统意义上的“加闰秒”需求——为了让官方的原子时钟(UTC)与地球自转保持同步,科学家们自1972年开始定期添加闰秒。然而,最新研究表明,这一趋势有所改变,地球的自转似乎正在加快,导致未来需要“减闰秒”——从时间线上跳过一秒。负闰秒究竟是什么?它意味着在特定时刻,标准时间秒的计数将跳过一秒,并由11点59分58秒直接跳到12点整,无需出现传统的11点59分59秒。

尽管这一秒钟的差别乍一看微不足道,但对依赖精确时间的卫星导航系统、网络运营和金融交易等现代关键基础设施影响巨大。负闰秒的出现主要源于地球内部和外部因素的复杂互动。地球的核心是一个熔融的铁质大球,其流动和旋转形态影响着整体自转速度。同时,极地冰盖的融化也对地球质量分布产生影响。这如同冰上旋转的溜冰者,当收紧手臂时转速加快,伸开手臂时减慢,地球上的质量重分布也会以类似方式改变自转速率。具体来说,由于过去几十年极地冰川大量融化,地球的质量从极地向更低纬度区域转移,这在一定程度上抵消了核心活动对自转加速的影响,推迟了负闰秒的出现时间。

科学家估计,如果没有冰川融化的影响,负闰秒可能早在2026年就需实行,而如今推迟到了2029年。负闰秒的潜在实施,是国际时间计量体系的一次重大考验。目前,全球的时间管理体系主要由国际地球自转与参考系统服务(IERS)负责协调。而闰秒的设置需要在全球范围内达成共识。近几年,由于闰秒带来的技术难题,一些主要的互联网和科技企业尝试自行调节时间差异,通过分散式的毫秒级调整避免系统崩溃。比如Google和Amazon通过将一秒时间分割为多段缓慢调整,尽可能平滑地过渡。

这种做法虽在技术上有所缓解,但并未在国际标准中完全认可。与此同时,受到地缘政治影响,俄罗斯及一些国家仍偏好继续采用天文时间体系,因此国际时间标准的未来走向依然存在分歧。未来负闰秒的出现还引发了对全球时间标准改革的探讨。在2022年,国际时间标准机构提出要调整闰秒的管理办法,计划在2030年代开始逐步减少甚至终止闰秒的发布,转而采用更为宽松的时间修正机制,试图减少对技术系统的冲击。此外,长期来看,地球自转速度受到多种因素影响,包括气候变化、地质活动等,不可完全依赖过去的规律预测未来。这也使得准确预判闰秒的出现时间和次数变得愈发复杂。

地球自转加速的原因之一是内部熔融核心的流体动力变化,通过电磁感应和地磁场与物理转动相互作用,形成了一种可变的角动量转移机制。此外,随着气候变暖,极地冰雪的快速消融改变了地球质量分布,进而影响自转。这种自然系统的微小改变虽不致引发灾难性后果,却对现代依赖精确时间计量的科技社会提出了挑战。负闰秒不仅是科学上的新鲜话题,更成为时间标准与信息技术交叉领域的重要研究方向。全球范围内,卫星导航系统、金融交易平台、高频交易及精准测量仪器等领域,均依赖于连续、准确且统一的时间信号。如果时间调整处理不当,可能造成数据紊乱、设备故障,影响经济与安全。

与此同时,普通公众对闰秒的理解有限,它们虽隐藏于时间背后,但直接影响我们每日的时间感知与社会运作。科普和国际合作显得尤为重要,增加公众对时间科学的认识,有助于推动政策制定和技术完善。综合来看,可能于2029年出现的负闰秒,是地球自然演化和人类技术发展相互作用的产物。它不仅提醒我们,时间并非绝对恒定,而是受自然因素微妙调控的变量,也凸显了跨学科研究的重要性。未来,随着对地球内部及其运动学机制理解的提升,我们有望通过更先进的技术和国际协调,平稳应对时间体系的任何调整和挑战。