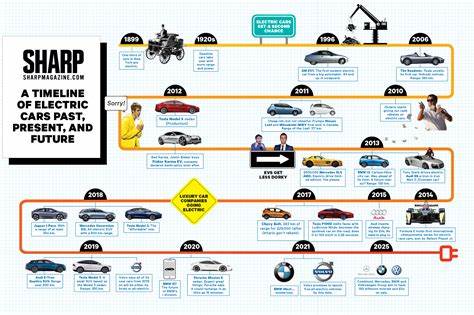

十九世纪末,西方大城市面临着一个难以回避的困境:随着马车数量的激增,街头马粪堆积如山,城市环境的卫生及交通状况日益恶化。纽约和伦敦等大城市中,成千上万的马匹每天产生大量粪便和尿液,恶臭弥漫,甚至影响市民健康。这样的公共卫生危机催生了人们对替代交通方式的迫切需求。正是在这股背景下,电动汽车的原始雏形开始出现,成为当时解决城市污染和交通拥堵的创新尝试。1890年代,美国销售最好的汽车竟是一款电动车,这不仅仅是技术的选择,更反映了当时社会对清洁和静音交通的理想追求。与蒸汽车和汽油车竞争的电动车,以其简洁的机械结构和无噪音的优势一度占据市场,甚至出现了电动出租车“Electrobat”在纽约启动运营的壮观场面。

然而,尽管技术前景光明,电动车仍受到续航力限制和充电难题的制约。繁重的铅酸电池使得车辆笨重且续航短,充电时间漫长,远远不能满足城市持续运行的需求。尽管工程师们通过电池更换系统试图解决续航问题,电动车企却因运营管理不善和资金链断裂而失败。与此同时,汽油车因其更强的能量密度、更长的行驶距离和更灵活的加油方式,逐渐赢得了市场的青睐,并最终确立了内燃机汽车的主导地位。电动车在当时逐渐被贴上“女性用车”的标签,成为用于短途代步的工具,而男性驾驶员则被预期驾驭性能更为强劲的汽油车。这种性别刻板印象不仅体现了当时社会观念,更暗示了电动车未能普及为全社会主流交通工具的深层次原因。

技术的进步未能阻止历史潮流,同时也映射出社会心理对“自由”和“远行”的渴望。汽车逐渐演变成个人冒险和探索的象征,而电动车续航的限制则被视为自由的束缚,使得电动车难以实现“汽车”的全部潜力。二十世纪中叶,汽车工业进入黄金时代,尽管燃油效率低下、巨大排放的问题逐渐浮现,美国汽车工业依然坚持大排量、重型汽车的路线。石油供应的地缘政治风险开始显现,1973年和1979年两次石油危机让美国意识到对中东石油的依赖存在巨大风险,为节能减排和替代能源的研究提供了契机。然而,由于电池技术长期停滞,电动车未能乘势崛起。电动汽车真正实现复兴,依靠的是1990年代锂离子电池的出现。

锂电池以其高能量密度和可充电性,解决了早期电动汽车最大的技术瓶颈。进入二十一世纪,特斯拉等新兴企业将锂电技术与现代电控系统结合,打造出性能卓越、续航里程显著提升的电动跑车,标志着电动汽车的新纪元。如今,全球范围内对气候变化、空气质量和能源安全的关注,推动电动汽车成为未来交通转型的核心方向。交通运输占全球碳排放近四分之一,电动汽车在减缓气候危机中承担重要角色。尽管电动汽车在尾气排放上无疑优于传统汽车,但其生产制造过程中对锂、钴、稀土等关键材料的需求带来了新的环境和地缘政治挑战。特别是钴主要来自刚果民主共和国,存在矿工劳作环境恶劣、童工问题严重等人权隐患。

电池制造高度依赖中国等少数国家的技术和产能,也引发国际贸易和供应链安全的担忧。此外,单纯依赖电动汽车并不能根治交通拥堵、公共安全和资源利用效率等深层次问题。未来交通模式正朝向多元化、智能化发展。共享出行、微型出行和按需租赁改变了以往个人汽车拥有的单一概念,将传统汽车拆解重新组合,重塑城市交通的灵活性和可持续性。手机等智能终端成为连接各种交通方式的枢纽,构建起“出行互联网”网络,降低对单一交通工具的依赖。正如电动汽车的历史启示一般,技术解决方案往往伴随着意想不到的社会后果,过于依赖单一交通工具的模式难免重蹈覆辙。

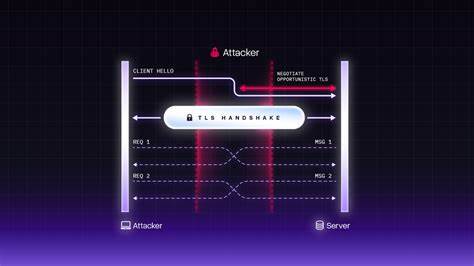

未来的城市交通需要避免从马车时代跳跃至汽车时代时曾经历的“交通单一文化”误区,保障城市系统的弹性与多样性。与此同时,运输数字化带来的隐私和数据安全问题不容忽视。共享单车、电动滑板车和网约车服务均通过数据追踪用户位置和行为,用于精准调度和商业营销,但这也引发了隐私泄露、数据滥用的担忧,甚至可能被某些力量用于监控公共活动。如何在提升交通效率与保护公民隐私之间寻求平衡,是新时代的交通治理必须面对的课题。从电动汽车的兴衰史中,我们看到技术变革不仅仅是问题的“修补者”,更是塑造社会结构和生活方式的推动力。面向未来,除了持续推动电池技术创新外,更应关注交通系统的整体架构调整,激发绿色出行方式的潜力,促进交通公平和城市宜居性。

只有综合考虑环境、经济、社会和技术多维因素,才能真正实现交通的可持续发展。电动汽车历经一百多年的曲折与沉浮,不仅是技术发展的见证,更是人类社会对更加清洁、便捷和智慧交通不断追求的缩影。理解并汲取这段失落的历史,将为我们应对未来交通的复杂挑战提供重要的经验和警示。未来的路在脚下,技术只是工具,更关键的是我们如何运用它来构建一个更加绿色、智能和包容的交通新生态。