新石器革命,作为人类文明发展的重大转折点,标志着狩猎采集社会向农业定居社会的转变。尽管这一转型带来了社会结构、经济形态与文化认知的深刻变革,但其背后的环境动因,尤其是自然灾害与生态变化的影响,依然令人好奇。近年研究显示,灾难性火灾和土壤退化的联动或许对新石器时期南莱凡特地区农业革命产生了重要影响,提供了一个理解人类历史演变的新视角。 新石器时期的南莱凡特地区是世界上最早进行农业驯化的中心之一,拥有丰富的考古遗迹和多元的环境记录。当地的气候特点表现为夏季炎热干燥,而冬季降雨较多,这为植被的生长与变化创造了特殊条件。气候波动引发了极端自然事件,尤其是火灾的频繁爆发和严重的土壤侵蚀,这些自然现象与人类活动的关系变得尤为复杂。

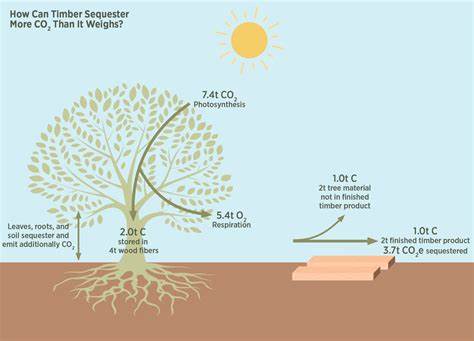

通过分析位于约旦河谷的胡拉湖沉积泥芯中的微炭粒子,以及散布于该区域的洞穴钟乳石中碳氮和锶同位素比例,科学家们得到了一幅由火灾、土壤侵蚀及气候变化交织而成的环境变迁画卷。胡拉湖的微炭粒子浓度在约一万年前达到异常高峰,炭粒数量激增近三倍,显示出当时火灾频发且猛烈。这种火灾往往伴随着大面积植被的摧毁,导致土壤保护层的断裂与加速流失。 钟乳石中碳同位素的正峰值暗示了植被覆盖的大幅度减少,土壤上的C3类植被被剥夺,而裸露的地表矿物暴露增加。锶同位素比例的下降反映了土壤表层的流失和地表风化层的减少。土壤的退化现象与沉积物在地形低洼处的重新积累相呼应,形成土质较为肥沃的淤积带,反映了风化和水力侵蚀的强烈过程。

当时死海的水位异常下降,表明区域经历了旱情严重的气候阶段。气候干旱导致植被生长受限,也为火灾的发生创造了充足的易燃物质。而闪电引发的干燥雷暴天气被认为是野火的主要点火机制。科学模型还指出,早全新世的太阳辐射增强促发了气候带的北移,极端天气事件增多。所有这些自然因素结合,造成了南莱凡特一段时间内的生态系统崩溃。火灾通过大规模摧毁植被,引发土壤易侵蚀性提高,导致坡地土壤退化及流失。

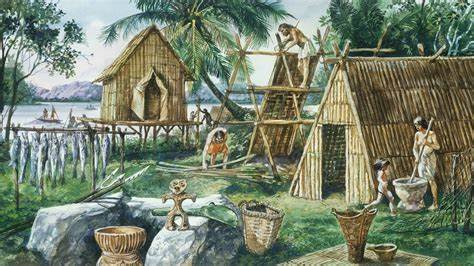

被剥蚀的土壤随水流沉积到稳定的谷地和洼地,形成新的积累土壤层。这些土壤因其结构和肥力成为新石器时代早期农业定居点的理想选择。 从考古学角度观察,南莱凡特地区早期新石器村落多建于这些重新沉积的土壤上,而非原本的山坡土壤。传统的植被丰富且土壤厚度较大的山地环境,由于频繁的火灾和侵蚀,变得不适合生存和种植农业作物。因此,人类被迫向环境相对稳定且土壤肥沃的谷地迁移,定居下来发展农业。 可以说,太阳辐射变化驱动的气候波动,利用火灾这一自然力量加剧了植被破坏和土壤流失,形成了新的土地利用格局。

环境恶化的压力促使人类采取新的生存策略——农业和动物驯养,从而揭开了新石器革命的序幕。在这一过程中,人类不仅适应并利用了环境变迁,更通过农业创造出更可控和稳定的生活环境。 此外,这一火灾峰值与两万多年之前的最新更新世末期火灾模式呈现出惊人的周期性,反映了气候与火灾间复杂的相互作用,暗示自然气候节律对人类社会演变具有长期且深远的影响。值得一提的是,火灾后的环境也助力了某些草本植物的扩展,这些植物往往更适合定居社会的耕作需求。在火灾和土壤侵蚀作用下,C4类草本植物得以在谷地肥沃的淤积土壤中繁盛,成为新农业生产体系的重要组成。 科技和认知层面的发展同样伴随着环境变化而来。

严峻的自然条件激发了人类创新行为,如控制燃烧、管理土壤和水资源等技术的出现。考古发现表明,随着火灾高峰期的结束,植被逐渐恢复,土壤稳定后,人类社会扩展至更广泛的地形,开辟更多农耕区域。洞穴使用的增加也是这一时期人类行为革新的表现,体现了对环境更加深入的适应和认知。 从生态学视角而言,火灾对植物群落构成了强烈扰动,改变了物种组成和地貌结构。火灾后的先锋菌类与植物提供了土壤稳定和营养恢复的基础,这种生态机制使得土地得以逐渐恢复肥力。人类对这种生态演替过程的理解和利用,推动了农业技术的进步和社会复杂性的提升。

综上所述,南莱凡特地区的新石器革命并非单纯的人类社会自发进化的结果,而是在全球气候变化、极端自然事件如火灾、土壤退化等环境因素影响下的必然产物。灾难性火灾加剧了生态系统的变化,迫使人类从狩猎采集向农业种植转变。土壤的退化与重新分布塑造了早期农耕经济的基础,定居点选址倾向于土壤肥沃的谷地沉积区,为人口增长和社会组织复杂化提供了条件。这一过程彰显了自然力量与人类文明进步之间千丝万缕的联系。 未来进一步多学科结合的研究,包括高分辨率沉积物分析、同位素地球化学和精细的考古调查,将深化我们对新石器革命环境动因的认识。揭示气候、火灾及土壤动力学如何塑造了古代社会的演变,有助于现代社会理解并应对当今全球气候变化及生态危机的挑战。

人类文明的根源深植于与自然环境的互动中,灾难与机遇往往并存,而火与土的故事正是这历史长河中最生动的篇章之一。