近年来,科学界持续关注一个核心问题——科研结果的可重复性。可重复性指的是不同研究团队在相同或类似条件下能够验证先前研究结论的能力。其重要性不言而喻,它是确保研究成果可信性与科学进步的基石。然而,由巴西学者主导的一项大规模生物医学研究可重复性项目,却暴露出令人不安的现实。超过半数先前发表的研究未能通过独立团队的严格复验,凸显全球科研领域面临的深刻挑战。 这项被称为“巴西可重复性倡议”的项目,于2019年启动,由里约热内卢联邦大学协调,集合了超过50个研究团队和200多名科研人员。

不同于以往只关注某一具体领域或话题的重复验证尝试,此项目创新性地聚焦于使用经常出现在生物医学研究中的三种典型方法,包括细胞代谢测定、基因扩增技术以及动物行为迷宫测试。这一独树一帜的方法论跨度较广,涵盖生物医学研究的常用工具,并特意选取1998年至2017年间由巴西研究团队发表的论文作为验证对象,确保研究评价更具普遍性与代表性。 项目团队首先从随机抽取的生命科学论文中筛选出最频繁运用的实验技术,然后随机挑选了60篇相关论文作为复制目标,每项实验均由三家独立实验室并行进行复验,以增加科学严谨度和结果可信性。整个疫情期间,团队克服了重重困难,坚持按照既定的实验方案和复核标准执行,力求准确还原先前研究的实验流程和条件。一个独立委员会议裁定这些重复实验的有效性,为研究结果提供了权威保障。 然而,实验结果却令人忧虑。

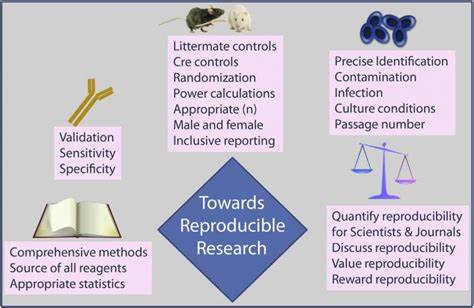

只有约21%的实验在多项评估标准上被认定为成功复现,也就是说接近80%的生物医学实验未能被独立团队有效验证。更加值得警醒的是,原研究报道的效应强度普遍高于复验数据,平均高出60%,这表明原始研究往往低估了潜在的实验误差或过度夸大了实验效果。此类“效应夸大”现象不仅削弱了科研结论的可靠性,也极大地影响了后续研究的方向和医疗干预的科学基础。 巴西可重复性倡议的成功与困境,从根本上反映了科学研究规范和科研文化的深刻矛盾。一方面,科学家们亟需依托透明、严谨的实验设计和数据披露标准来保障研究质量,另一方面,现行学术评价体系却过于侧重于发表数量和影响因子,忽视了研究的可验证性和长期价值。此项目的协调主管、里约热内卢联邦大学医学博士奥拉沃·博勒尔·阿马拉尔形象地比喻,如何让数十支拥有不同演奏风格的“车库乐队”成为一支“交响乐团”,正是当前科研环境亟待解决的难题。

项目负责人之一的元科学家玛丽安娜·博查特·德·阿布鲁更强调,可重复性失败不能仅仅视为科研技术问题,而是整个研究生态系统需进行内部变革的信号。科学家、大学和政府决策者都承担着责任,通过制定开放数据政策、鼓励重复实验及促进跨实验室合作,可以逐步强化研究的可信度和透明度。巴西可重复性倡议所生成的丰富数据和经验,正为未来政策制定和教育培训提供了宝贵的基础。 此外,该项目还在国际范围内引发广泛关注。虽然可重复性危机并非巴西特有的问题,早前美国和欧洲也有类似大规模复制失败的报道,但本土化、方法导向的研究策略被认为为全球科研改进提供了一种创新范例。多国科研机构开始借鉴巴西模式,构建系统化、标准化的重复研究体系,从改善科研诚信的角度出发,推动全世界生物医学及其他科学领域的质量提升。

研究人员们还呼吁,科研资助机构应更加注重长期基础研究和可重复性验证的支持,避免短期内过度追求突破性成果而忽略了研究本身的扎实程度。科研文化需要从“新奇追逐”向“质量坚守”转变,唯有如此,科学才能真正成为社会信赖和进步的推动力。 总结来看,巴西生物医学研究可重复性项目虽暴露了诸多科学困境,但同样为科研生态优化提供了契机。提升研究透明度、强化实验标准、调整学术评价指标、促进跨团队合作,组成了遏制科研复现危机的根本路径。同时,社会各界也应加强对科学质量的关注和理解,形成更加支持科学诚信的环境。未来,伴随着技术进步和理念革新,我们有理由相信科学将逐步克服这一挑战,实现更加可信和值得信赖的研究成果。

这样的转变不仅有助于推动国家科研水平发展,更将对全球生物医学领域产生深远而积极的影响。