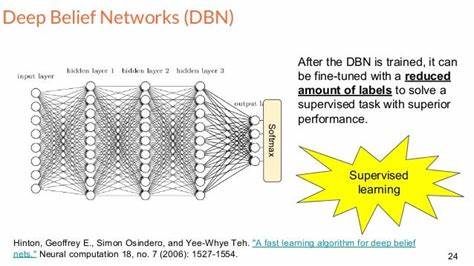

随着人工智能技术的不断发展,机器如何理解人类语言及其所代表的意义成为科研领域的重要课题。尤其是在词汇学习方面,计算机不仅需要识别文字或声音,更要将这些符号和实际感知的信息相联系,赋予机器真正的“理解”能力。而深度信念网络(Deep Belief Networks, DBN)作为一种强大的生成式模型,近年来在图像识别、语音处理和多模态学习中表现出色,成为解决词汇学习与符号赋义问题的关键工具。深度信念网络通过逐层构建高阶特征表示,能够有效地捕捉不同类型数据中的内在关联,为机器理解复杂的语言符号提供了全新思路。早期工作中,研究者尝试使用传统的前馈神经网络,将图像及语言信号映射到固定标签,完成词汇的分类任务。然而,这种方法往往依赖大量标注数据,且难以生成能够代表词义的具体输入,限制了模型的泛化能力和实用价值。

由此,深度信念网络的引入解决了部分难题,其生成模型的特性不仅支持从标签反向生成输入数据,还使得模型能够学习到词汇与多模态信息之间的紧密联系。在2008年由乔治·达尔(George Dahl)和Kit La Touche开展的一项开创性研究中,团队采用深度信念网络对固定大小的词汇表进行训练,核心目标是模拟词汇的习得过程,并从连接主义的角度探索符号赋义问题。该研究运用图像与音频数据作为多模态输入,设计了三种训练任务:单独图像训练、单独音频训练以及图像与音频的联合训练。相比传统方法,研究中提出的生成式模型不仅仅侧重于分类准确率,同时具备从类别标签反推并生成相应输入的能力,大大强化了模型对词义的表示和理解。实验结果表明,该模型在识别手写数字和语音数字分类任务上均表现优异,精准率得到了有效提升。多模态输入的融合训练尤其显著提高了模型预测词汇含义的准确度,证明了深度信念网络在跨感官信息整合方面的强大潜力。

值得关注的是,该研究立足于解决人工智能领域长久以来的符号赋义难题。符号赋义问题关注的是如何将语言符号与外在真实世界中的感知信息正确关联,避免仅依赖符号间的相互定义,确保词汇含义在系统内部具备深层次的语义指向。赫纳德(Harnad)对此提出的观点指出,符号的意义应由符号本身所激活的其他子符号及底层感知结构构成。深度信念网络通过多层次的特征表达和模态间的信息共享,为机器人或智能系统提供了实现语义内涵的桥梁。从实际应用角度看,这种基于深度信念网络的词汇学习模型为智能机器人理解人类语言并进行有效感知奠定基础。例如,在未来设想的“找袜子”场景中,机器人能够正确关联“袜子”一词的语音信号与视觉图像,为智能家居及服务机械人的发展提供可能。

深度信念网络的强大之处不仅在于其在分类任务上的准确性,还体现在其生成式特性带来的解释能力和自我修正潜力。模型可以通过生成近似输入的方式检验内部表示是否合理,实现更深层次的语义理解。此外,该模型通过多模态学习减少了对单一感官数据的依赖,增强了系统面对真实世界复杂信息的鲁棒性。近年来,深度学习技术的蓬勃发展为词汇学习与符号赋义领域注入了新动力。基于DBN的研究为智能系统感知、语言理解及自主学习提供了重要理论和实践基础。未来,结合更丰富的感官数据和更先进的神经网络结构,例如卷积神经网络(CNN)和变换器(Transformer)架构,预计将进一步提升词汇学习的效率和准确度,实现人工智能系统更全面、更自然的人机交互体验。

总结来看,学习词汇不仅是语言处理问题,更关乎符号与现实的深度连接。深度信念网络因其独特的生成模型能力及多层特征抽象机制,为解决多模态感知与认知中的关键挑战提供了切实可行的路径。通过对图像和语音数据的有效融合与表征,智能系统得以在多模态环境中准确识别词汇,向着真正的语义理解迈出了坚实步伐。未来,随着模型结构的不断优化和大规模数据的应用,基于深度信念网络的词汇学习方法必将推动人工智能在语言理解、机器人感知及认知科学等领域取得更重大突破,助力人类实现更加智能化的未来生活。