在全球海洋系统中,微量金属元素和其同位素不仅是海洋生物赖以生存的关键营养物质,同时也是研究海洋物理过程和气候演变的重要工具。传统的海洋微量元素循环模型主要依据水柱上层的粒子可逆吸附机制,试图解释金属元素在水体中的变化规律。然而,随着最新研究的深入,深渊海底作为海洋微量金属循环的重要驱动力正逐渐被科学界认识。深渊海底通常被认为是生物地球化学活动相对缺乏的区域,但新的证据表明,海底沉积物与水体之间通过复杂的化学和物理过程紧密联系,对海洋微量金属的分布具有决定性影响。海洋微量金属的循环不仅涉及水柱中的生物参与过程,还深受海底多种沉积物透析过程及其释放的影响,形成了一套“自底向上”的循环机制。该机制不仅解释了水柱中特定微量金属浓度随水深递增的现象,也揭示了稀土元素如钕同位素分布的非保守性,展现了海洋内部复杂的物质交换。

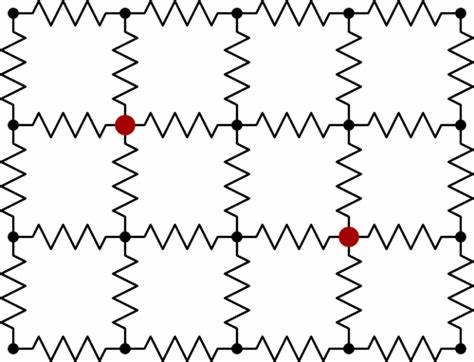

深入研究海底界面过程发现,氢氧化锰和氧化铁等自生矿物沉积层在微量金属的吸附和释放角色中尤为关键。这些氧化物矿物能够选择性地吸附稀土金属元素,尤其是钕,其对锰氧化物的亲和力显著超过对生物矿物颗粒的吸附效应。通过对太平洋深渊水柱及底泥的采样和分析,科学家们发现尽管氢氧化锰氧化物仅占颗粒物总质量的一小部分,但却贡献了大部分水柱中被吸附的钕,这突出表明氧化物颗粒在海洋微量金属循环中扮演着不可替代的角色。氧化过程在深渊沉积物中的 diagenesis(早期成岩作用)为海水提供了重要的底层通量,支持着深海中微量金属元素浓度的上升趋势。同时,海底的不规则地形与强烈的底层湍流相互作用,产生了增强的垂向混合效应,使得这些底源金属元素可沿水柱向上输送,持续影响着整个深海的化学状态。深渊海底的这种地形和动力学条件使得其与水柱之间的物质交换变得尤为活跃,且由于海底沉积物面积的急剧增加,相较于海洋体积而言,深海区域的单位体积底层通量显著高于浅水区,增强了沉积物对水柱金属分布的影响力。

微量金属钕在现代海洋中的循环模式为探索该机制提供了理想的试验场。钕的中等在海水中的停留时间使其水体同位素组成既受海洋环流混合影响,又能显现来源地特征。通过高精度的模型结合现场数据,研究人员揭示了钕的同位素组成在深海区域并非单纯由水团混合决定,而是受到来自海底新生成矿物和风化产物的显著印记。再生排放与新鲜底源通量的双重作用,使得钕同位素分布表现出非保守性,反映了海底过程对水柱化学特性的深远影响。这种“再生”与“新生”源通量的划分,不仅丰富了我们对海洋微量金属供应机制的理解,也为气候变化与海洋生态系统之间的相互作用提供了新的研究框架。沉积物中火山硅酸盐的海洋风化作为新的微量金属和同位素源头,进一步强调了大陆来源物质与海洋系统的交汇处不仅是化学反应的“边界”,更是持续动力的重要发源地。

同时,这一过程可能与全球二氧化碳均衡及长期气候调节密切相关,赋予海底风化过程更广泛的环境意义。除了钕元素,其他关键微量金属如铜、铁、镍亦表现出类似的氧化物依赖型吸附和释放机制,暗示深渊海底在全球海洋微量元素循环中具有广泛的影响。这对现有海洋生物地球化学模型提出了挑战,促使科研人员重新考虑微量金属的主要供应途径及其与生物生产力的交互作用。探索深渊海底多样的地理特征对局部及全球尺度海水化学的调控,则揭示了海底地形演变和海洋环流协同塑造的微量元素分布格局。未来将更加注重将海底地形、湍流强化混合及不同矿物相互作用纳入海洋模型,精准解析海洋微量金属循环的时空动态。此外,深海微生物群落的代谢活动亦可能影响氧化物颗粒的形成与转化,从生物化学角度深化对微量元素循环的认识。

综合而言,深渊海底是海洋微量金属元素循环的重要“起点”和调控节点,它通过复杂的物理和化学过程驱动海洋中元素及其同位素的空间分布和变化,对全球海洋生态系统平衡和气候系统有着深远影响。随着测量技术和模型理论的不断进步,未来研究将深入揭示深海沉积物与水体间的相互作用机制,促进对海洋化学循环的全面理解,也为预测和管理未来海洋环境变化提供科学依据。