近年来,随着人工智能技术的飞速发展,大型语言模型(LLMs)如GPT-4、Llama 3等在医学知识测试中的表现令人瞩目。这些模型不仅可以轻松通过医疗执照考试,还能精准回答复杂的医学问题,展现出惊人的临床知识储备。然而,值得关注的是,这种临床知识的深度并未能有效转化为实际医疗环境中与人类用户的互动效果。在真实场景下,使用者通过这些模型获得正确诊断和合理治疗建议的概率远低于模型自身的理论表现,显示出人机交互中存在的显著障碍。医学领域对于精准、高效的诊断和处置方案极为依赖,医疗AI若不能很好地服务于人类用户,其价值和基础研究成果难以充分实现。基于此,研究人员进行了大规模的实证研究,以测试LLMs在真实用户交互中的表现。

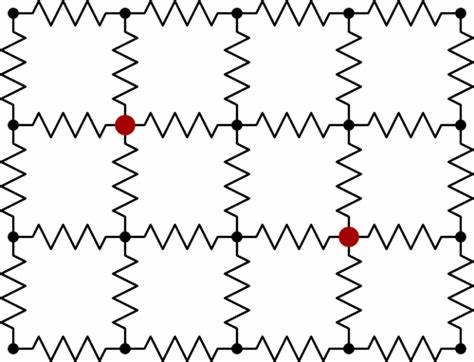

他们设计了多个医疗场景,涵盖常见疾病的识别以及后续处置建议的制定,邀请了近1300名参与者随机分组,有些人使用LLMs协助完成任务,有些则依靠自己选择的信息资源作为对照。结果令人颇为惊讶。尽管模型单独执行时能够以94.9%的准确率正确识别疾病,以56.3%的准确率给出合理处置,但当用户配合使用这些模型时,正确识别疾病的准确率迅速下降到34.5%以下,做出合理处置的能力也低于44.2%,与未使用模型的对照组相比并无显著优势。由此可见,模型的临床知识在无用户参与时表现优异,但在交互过程中效果大打折扣。深入分析这些现象的背后原因,首先是用户与模型的沟通效率不足。大型语言模型基于文本对话的特征,需要用户准确、清晰地提出问题和反馈,然而普通用户缺乏医学背景,无法有效地表达症状和理解模型反馈,导致信息传递过程中的失真。

此外,模型回答往往缺乏个性化和情境感知能力,难以针对不同使用者的实际需求和情绪反应进行调整。这种缺乏“同理心”和互动技巧的表现,与人类医生面对面交流时所具备的综合判断力产生对比。其次,标准的医学知识测试及模拟患者交互并不能全面模拟复杂多变的真实用户环境。传统的模型评估侧重于知识库水平和固定场景下的自动应答,忽视了人机交互动态过程中的多重变量,如用户的医学素养、表达方式和决策心理等因素。这导致模型虽然在理论层面无懈可击,但在实际应用中难以达到应有的辅助效果。三是信息过载和模型自身的回答表现往往非最优化。

用户在面对大量、复杂的医学建议时,难以及时筛选和判断最佳方案。语言模型在提供信息时缺乏足够的引导和条理呈现,增加了患者理解和执行建议的难度,反而形成逆向负效应。这些问题凸显出医疗人工智能发展的核心挑战之一:如何实现知识与交互的完美结合。仅仅拥有丰富的医学知识远远不够,AI需兼顾用户体验设计,提升对人类语言、情绪和行为的理解能力,使医疗交互更具科学性、人性化和实用性。针对这些挑战,业界逐渐提出多项策略予以改进。首先是加强用户界面的设计,简化输入方式,加入图像、语音等多模态交互元素,降低用户沟通的门槛,使模型更准确获取用户健康信息。

其次是通过持续学习和反馈机制,提高模型的情境适应性,实现个性化医学建议和动态调整,模拟人类医生的交流技巧和情感关怀。再者,开发结合临床专家知识和真实用户数据的混合评估体系,替代传统的封闭考试,全面衡量模型性能,强调用户满意度和医疗安全。同时,推广系统化的人机交互测试流程,确保每款医疗AI产品在正式对外服务前经过严格的真实环境验证。医疗行业监管机构和科技企业间亦需加强合作,制定针对医疗AI的伦理规范和实用标准,保障患者隐私和信息安全,防止错误医疗决策对用户产生不良影响。回顾总体趋势,未来大型语言模型在医疗领域拥有极大的潜力。它们不仅能够辅助初步诊断,还能提升医疗资源分配效率,帮助偏远地区和资源匮乏环境改善医疗服务质量。

然而,只有在确保模型知识能够有效传递至用户、并辅助实现安全、精准的医疗决策,才能真正实现AI赋能医疗的美好愿景。随着技术逐步成熟,我们期待更智能、更人性化的医疗AI工具问世,提升全民健康水平和医疗服务体验。总结来看,LLMs的临床知识虽已高度发达,但其在人机互动中的现实表现依然存在显著挑战。认清这些问题的重要性,是推动医疗人工智能健康发展的必由之路。未来的发展需要跨学科协作,结合技术突破、用户体验优化和伦理法规保障,才能释放医学AI的全部潜力,服务于每一位普通用户,构建更加智慧与安全的医疗未来。