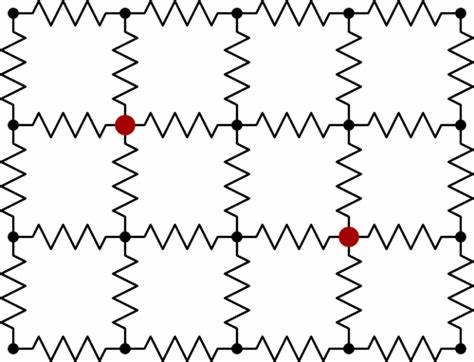

无限电阻网络作为电路理论中的经典难题,不仅在学术研究中占据重要位置,也对复杂电路设计和物理模型的理解有着深远影响。所谓无限电阻网络,指的是一个由相同电阻元件构成的二维无限网格,该网格中的每个节点都与其四个相邻节点通过等值的电阻R相连。这种构造意味着网络在水平和垂直两个方向上无限延伸,形成一个无边界的正方形格子。当我们尝试测量任意两节点之间的等效电阻时,问题的复杂性随之增加。首先,传统电路分析方法在处理有限电阻网络时较为直接,但面对于无限尺寸的网络,必须引入特殊的数学工具和对称性概念,才能找到合理的解答。等效电阻测量的核心在于理解电流如何在无限网格中分布。

直观地看,向某一节点注入电流时,电流会朝四个方向均衡扩散,但由于网络的无限性质,电流的最终去向及其对节点间电压分布的影响并非显而易见。令电路问题更为细腻的是节点电压满足离散拉普拉斯方程,也就是说,每个节点的电压等于其周围四个邻居节点电压的平均值。这种离散形式的拉普拉斯方程是电势分布在理想均匀网络中的基本物理法则,使得该问题与经典的电势场及势理论紧密相关。求解两相邻节点之间的等效电阻时,学界通用的思路是将电流场分解为两部分。其一是向单一节点注入电流的解,另一部分则是从相邻节点抽取电流的解。由于网格具有平移和旋转对称性,两个解的叠加能够有效模拟整个电流分布。

通过这种方法发现,连接两个相邻节点的直接路径承担了网格中一半的电流量。电路等效为一个电阻R与由其余网格形成的并联电阻,结合对称性推断得出两节点间的等效电阻为R/2。这种结论虽然直观且受多种验证方法支持,但从数学严格性角度上看,它依赖于若干假设,例如电流注入处的边界条件和节点与无限远处电压的关系。实际上,向无限网络注入电流并期望该电流流向无穷远处,理论上需假设无限远处电压为零或网格被“接地”,然而无限网格的电阻通往无限远处为无限大,难以以物理方式实现真实的电流出路。为确证论证的正确性,理论分析者通常会考虑大规模有限网络的极限过程,通过比较不断扩大的有限网络行为渐近于无限网络的情况,保障边界条件的合理性,继而推断出无限网格的稳定解。简单的对称性和电流分布假设无视了电路中实际存在的电容和电感等动态元件,因而忽略了电流和电压的传播与时间相关特性,现实电路中电磁波的传播速度是有限的,无法像理想电阻网络假设中那样瞬间完成电流均匀分布。

因此,无限电阻网络问题同时暴露了理想化模型与真实物理现象间的内在差距。拓展至非相邻节点之间的等效电阻计算,则需要借助更复杂的数学工具,如二维差分方程的解法和傅里叶变换技术。问题转化为求解在二维格子上的离散泊松方程,在特定条件下采用超位置原理,将各节点的电压适当线性组合,使得除了两个指定节点外,所有其他节点电流总和均为零。通过傅里叶分析,这些组合作用的振幅函数能精确反映电流和电压分布规律。具体封闭解的表达形式常表现为带参数的积分,通过正余弦函数波动表示电压模式。电阻值最终可用复杂的双重积分或其简化变换形式表示,其中涉及到三角恒等式和复变量解析方法。

这些积分表达式的数值求解揭示了节点间电阻随距离变化的渐变趋势,邻近节点间电阻维持于较低数值,而距离越远的节点电阻值则逐渐增加,体现出无穷大网格逻辑下的自然电阻扩展规律。此外,有趣的是该理论推导也指出了部分节点间电阻可通过简单代数递推公式计算,由此大大简化了查找特定节点组合等效电阻的计算过程。无限电阻网络的研究不仅丰富了电路理论体系,也为复杂网络的解析开辟了新渠道。它与随机游走、网络流和电势分布分析密切相关,极大地推动了图论和组合数学在物理工程领域的应用扩展。例如,一些形式如均匀格点随机游走模型,通过对电流分布等效的解析加深了对扩散过程的理解。总体来看,无限电阻网络作为多学科交叉的典型问题,既包含了深刻的物理学意义,也涵盖了严密数学分析,展现了理想化模型所蕴含的丰富结构和概念挑战。

今天,随着计算技术的提升和精准数值模拟手段的发展,我们对无限电阻网络的理解越来越深入,进一步推动了电子设计、材料科学和复杂系统理论的创新和实践。