在人们日常生活的角落里,隐藏着一种可能改变未来医疗方式的微小生物。近日,科学家们从一位普通人的马桶水样中,发现了一种能够吞噬细菌的病毒,这种病毒在医学界被称为噬菌体。噬菌体是一种专门攻击细菌的病毒,能够精准地感染并摧毁细菌,这一发现为治疗抗药性细菌感染、甚至挑战被称为“超级细菌”的顽固病菌注入了新的希望。众所周知,病毒多数是不受欢迎的“坏家伙”,如新冠病毒、流感病毒、诺如病毒等,它们往往会入侵人体,引发疾病。然而,噬菌体却不同,它们不会攻击人体细胞,而是以细菌为宿主,通过注入遗传物质,将细菌变成自身复制的工厂,最终使细菌破裂死亡。正是因为这种攻击细菌的特性,科学界开始重新关注噬菌体的潜力,尤其是在抗生素逐渐失效的当下。

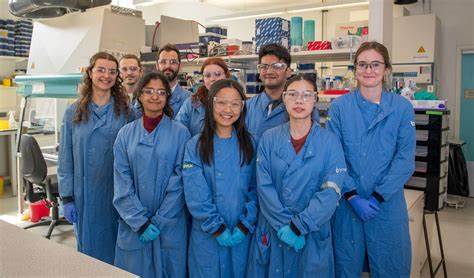

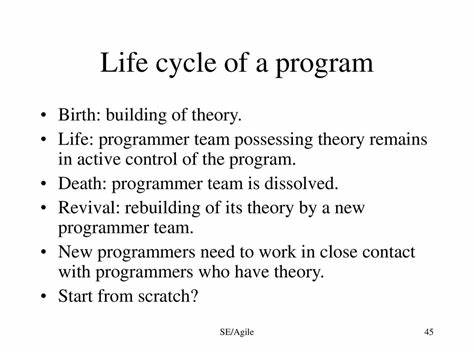

噬菌体的发现历史并不新鲜,早在20世纪初,科学家费利克斯·德赫雷尔和弗雷德里克·特沃特就曾揭示了其存在,噬菌体疗法在20世纪上半叶曾一度受到关注。然而,随着抗生素的发现及广泛应用,人们逐渐放弃了发展噬菌体治疗,转而依赖抗生素抵抗细菌感染。如今,由于抗生素滥用导致的耐药性激增,噬菌体重新进入科学家的视野,成为破解“抗生素末日”危机的可能解药。英国南安普顿大学的“噬菌体采集项目”邀请公众参与采集噬菌体样本,选取日常环境中细菌丰富的污水、池塘或甚至厕所等脏水进行采样。令人意外的是,记者本人在未冲厕所的马桶中采集到的样本中,发现了一种能够在实验室条件下杀灭顽固尿路感染细菌的噬菌体,科研团队甚至以记者命名该病毒为“Gallagher-phage”,以示纪念。这种沟通与合作的探索方式,打通了科学研究与公众参与的桥梁,极大地促进了噬菌体疗法的创新和发展。

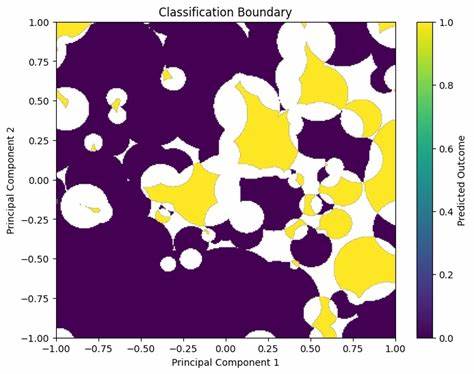

实验室中,科学家们把采集到的水样通过过滤去除杂质,然后给予适合噬菌体繁殖的细菌“晚餐”,让病毒得以增殖。噬菌体的精准狙击使得特定细菌在培养皿中形成“抑菌环”——细菌死亡的区域清晰可见,呈现出独特的豹纹图案。这不仅是噬菌体活性的最佳证明,也让人们看到了用病毒治疗细菌感染的巨大潜力。噬菌体疗法相较于传统抗生素具有多项优势。首先,噬菌体可以“自我复制”,只需一次给药,病毒即可在感染部位持续增殖杀菌,不同于抗生素必须多次服用。其次,噬菌体具有高度的特异性,只攻击病原菌而不破坏人体内有益菌群,因此副作用较少,人体耐受性好。

第三,针对不断变异、产生耐药性的细菌,噬菌体可以通过筛选或改造,寻找适合杀灭特定菌株的“精准武器”。然而,噬菌体疗法也存在挑战。噬菌体的狭窄宿主范围意味着需要针对不同感染类型定制疗法,这增加了复杂性。此外,人体免疫系统可能会对噬菌体产生反应,限制其疗效。如何高效筛选合适的噬菌体并确保安全性,是研发途中必须克服的难点。临床应用方面,噬菌体在治疗慢性伤口感染、肺部感染以及尿路感染等方面展现出良好的前景。

特别是对于那些多重耐药菌引起的顽固感染,传统抗生素疗效有限,噬菌体疗法提供了新的治疗方案。目前,英国等国家已经开始允许在“同情用药”条件下使用噬菌体治疗,监管机构如英国药品与医疗产品管理局(MHRA)也开始制定相关法规,推动噬菌体疗法的规范化发展。展望未来,随着技术的进步和临床研究的深入,噬菌体可能成为医生手中对抗细菌感染的利器。在未来几十年内,医生或许能够像开抗生素处方一样,为患者选择合适的噬菌体组合,精准治疗各种细菌感染。这不仅有助于减少抗生素滥用,缓解耐药危机,也将推动现代医学迈入全新阶段。除此之外,公众参与噬菌体采集和研究,也使得科学的创新更具包容性。

普通人捧起试管,从家中的厕所、池塘甚至泥土中捕捉噬菌体,可能为拯救无数感染患者贡献力量。这种开源式的科学探索模式,是对抗“沉默大流行”——抗生素耐药性蔓延——的重要一环。面对抗生素失效带来的全球卫生危机,时间紧迫,创新是唯一出路。噬菌体作为“自然界的细菌猎手”,在漫长历史中不断演化,如今被赋予医药新使命,承载着重塑抗感染治疗的希望。每一个细菌吞噬病毒的发现,都可能为人类迈向无抗药性恐惧的未来铺就道路。我们不妨反思,身边那些看似不堪入目的“污水”,竟蕴藏着抗击死亡的秘密武器。

马桶中的细菌吞噬病毒,带来的是科学与生活的奇妙连接,也是医学史上值得铭记的创新之旅。或许在不久的将来,病毒不再是健康的“敌人”,而是守护生命的“盟友”。这场围绕噬菌体展开的革命,正在悄然改变我们的医疗观念与方式,为全球抗菌战役注入强大动力。