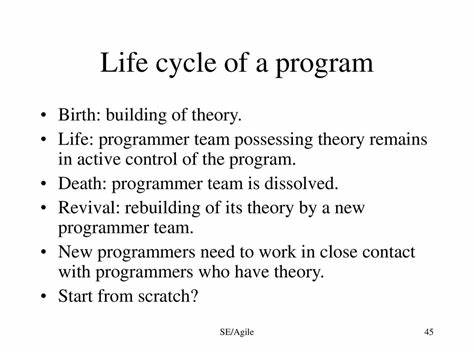

在软件开发领域,编程长久以来被视为代码的产出,开发者的任务就是编写功能正常且高效的程序。然而,早在1985年,计算机科学家彼得·瑙尔(Peter Naur)提出了一种颠覆传统的观点——编程的真正产品并非代码本身,而是开发者脑海中构建的理论模型。这一理论模型不仅解释了代码的存在原因,也描述了系统各个组成部分之间的互动关系以及各种设计决策的背后逻辑。随着2025年的到来,人工智能生成代码的速度惊人,但行业却面临着前所未有的挑战:理解的缺失正逐步蚕食团队对系统的掌控,导致维护困难和演进受阻。彼得·瑙尔的观点为我们提供了破局之道,即每个团队都应成为“理论守护者”,不仅关注代码的表层功能,更要深入挖掘和传承代码背后的“为什么”。 编程中的“理论”指的是一种认知模型,这个模型回答了软件中的每段代码为何存在、如何工作、在哪些约束条件下运行以及其设计选择背后的权衡。

它是团队成员共同持有的对系统的理解蓝图,决定了代码整体的可理解性与可维护性。光有格式正确的代码和完整的测试覆盖率并不足够,若缺乏对系统设计初衷和运行机制的清晰认知,这样的代码就如同空壳。面对快速变化的需求和团队人员流动,这种认知的传递尤为重要,因为每当“理论”在人的头脑中消失,代码就会变得脆弱,任何修改都可能引发连锁故障。 在当下的技术环境中,版本控制和持续集成持续交付(CI/CD)管道的兴起使得开发过于注重代码的正确性和交付的速度。敏捷开发鼓励快速迭代和规模化团队协作,但往往牺牲了对系统本质的深入理解。开发者们忙于完成任务单和修复缺陷,但很少有时间去探究背后的设计理由。

长此以往,软件项目积累了大量“活着的死代码”:能运行,却没人知道代码为何这样写,不了解它对整个系统的影响。团队间的信息断层日益严重,新的成员需要花费巨大时间去“解码”遗留系统,影响开发效率和产品质量。 进入人工智能编程时代,尽管AI工具如GPT-4、Copilot等显著提升了代码生成效率,但它们生成的代码缺乏深入的领域知识和上下文理解,也就是说,这些自动生成的代码没有真正的“理论”支撑。AI的“猜测”往往忽略了团队特定的业务逻辑、历史遗留的限制和复杂的设计权衡。结果是一个更加庞大且看似正常却内部混乱的代码库。开发者在面对这类代码时,缺乏信心进行重构和维护,调试也变得更加耗时艰难。

代码质量的真实成本在长期的软件生命周期中被不断放大,形成恶性循环。 缺乏理论支持的代码带来了多方面的负面影响。首先,代码的可导航性下降,开发者无法准确判定哪些模块稳定,哪些存在潜在风险。其次,设计意图不清导致团队成员不能理解某些实现细节是出于性能、安全性还是兼容性等考虑。由此带来的是信任的缺失,工程师在面对复杂代码时感到畏惧,选择回避而非面对。新人难以培养深层次的技能和知识,整个团队的适应能力和创新能力也因此削弱。

软件项目的长期演进被重重阻碍,频繁的需求变更和集成工作成为负担。 如何避免理论的死亡并重振团队的理解力?关键在于培养“理论守护者”角色。他们不仅写出能运行的代码,更坚持追问“为什么”,追溯设计决策的原因,清晰地传达自己的认知给团队成员。理论守护者并非权威者,而是系统的管理者,是防止组织遗忘的守护者,是帮助团队成员理解和参与系统演进的桥梁。通过记录设计背景、约束条件和权衡细节,他们将隐形知识显性化,赋予整个团队共同的认知基础。 理论守护者可以通过多种实践促进理论的积累和传播。

撰写详细的设计叙述文档,解释某项功能为何被实现而非放弃。代码审查不仅关注代码质量,更要与整体设计理论保持一致,发现不符合架构理念的变更并探讨其合理性。对新成员进行高上下文的培训,传授代码仓库背后的逻辑故事,而非简单介绍工具和环境。记录关键的架构决策,保留可追溯的讨论记录,推动团队在共享理解的基础上协作。维护实时更新的文档和图示,使得理论持续“活着”,避免知识随时间遗失。 编程理论的建设并非神秘力量,而是依靠有意识的努力完成的。

它需要团队成员主动抵制机械化的编码方式,不满足于简单的正确性测试,而是积极思考代码在更广公司业务架构中的角色。倡导主动提问、“此处设计是否合理”这样的文化,促使系统理论与实际代码共同成长。通过这种方式,团队能够提高代码的可控性,增强对未来变更的信心,从而推动产品健康成长。 虽然人工智能的代码生成能力极大提升了开发速度,但它绝不是理解和设计的替代品。优秀的软件开发不应只追求表面功能的交付,而应投身于构建和维护代码背后的理论体系。软件的生命力正是源自于这一理论体系的活跃和传承。

理论活着,代码就有了生命力;理论消失,代码便成为不可触碰的黑盒子。 程序员与团队应自问:“谁是我们代码中的理论守护者?谁理解我们的系统故事?”当答案空白时,也许我们应暂缓盲目地增加代码量,转而投入时间重塑那份对系统的深刻理解。编程不只是写代码,更是在心中搭建一座通往未来的桥梁。 软件的未来不在于代码数量的不断攀升,而在于理解的不断深化。唯有通过持续的理论构建与守护,我们才能真正实现高质量、可持续的软件交付。