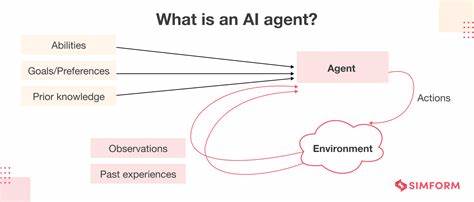

近年来,随着人工智能技术的迅猛发展,AI编码环境也经历了从简单的聊天式提示到检索增强生成(Retrieval-Augmented Generation,RAG),再到更为复杂的自主代理模式的跨越性进化。这些演进不仅显著提升了代码输出的质量,也改变了软件开发的工作流格局。尤其是在代理化编码时代,传统以同步循环为主的单一AI工作流程,被多个并行独立运行的智能代理所取代,这种转变类似于从同步的for循环转向异步事件驱动架构。多个编程代理并行作业,既带来了显著的开发速度提升,也引入了流程管理上的复杂性。并行化AI编码代理的核心意义在于“速度”和“探索”两个方面。从速度角度来看,多个编码任务可在不同代理同时推进,极大缩短整体开发周期。

这类似于传统软件工程中团队成员针对不同功能同时开发,最后将代码合并的模式。更为重要的是并行化赋予了系统在解决方案空间中进行多样化尝试的能力。通过让不同代理采用各自独特的策略,系统能够探索更多潜在的创新路径和思路,从而有望得到更优或更可行的编码方案。早期实例中,如gpt-engineer(现称Lovable)就通过生成多个用户界面版本,展现了交付与探索的新范式。要实现高效的并行编码流程,必须按照规格将大任务拆分为可独立执行的原子子任务,而推理代理在其中扮演规划者和架构师的角色。这类任务管理已开始成为代码生成工具的核心功能,例如Aider推出的Architect模式、Task-master的PRD拆解、Claude Code的Planning模式,以及Roocode的Orchestrator模式等。

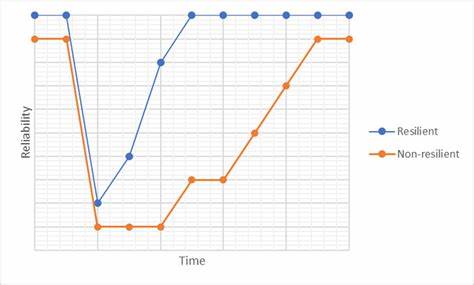

完成代码生成任务后,人类开发者的角色再次变得关键,需审查多条并行生成的结果。目前,如何有效地浏览、比较和合并多个平行实现的版本成为业界关注的问题。部分工具尝试通过多标签页、代码差异对比和色彩标识的界面,减轻操作负担,同时也引入了Async Code Agent、Crystal、CCManager、SplitMind、Claude squad及Claude Code crew等新兴工具来管理工作流的复杂性。与此同时,集成自动化审核的可能性也被提出,借助AI作为“评审者”在CI/CD流程中自动判断代码合规与质量,可望进一步提高整体效率和可靠性。但并行代理的风险不可忽视。由于大型语言模型存在错误和误判的可能,再加上代理拥有较高权限的情况下,潜在的破坏力也随之增大。

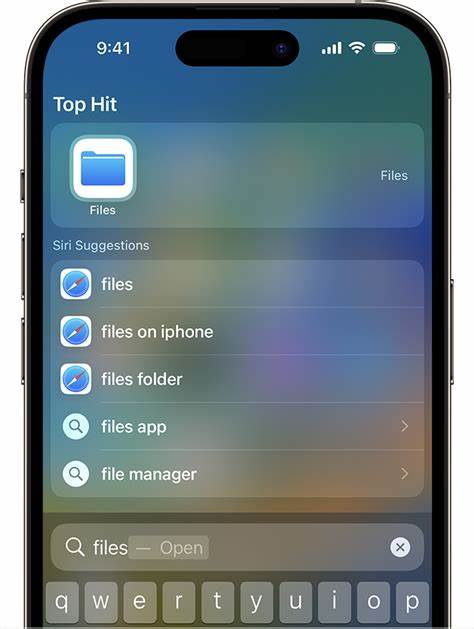

因此,在信任边界的控制和权限隔离层面,必须制定严格的策略来限制风险。针对代理工作空间的隔离,从多IDE窗口的低隔离、高用户交互,到Git Worktrees的中度隔离兼具易合并性,再到使用容器或DevContainer的高度隔离与低用户负担,形成了不同的实践方案。过去,通过打开多个IDE窗口同时指向同一代码库的做法造成屏幕混乱且易导致代码冲突,促使研究者们转向命令行环境或无头执行方式。Git Worktrees技术具备内置的版本控制分支支持,允许开发者为每个代理创建独立的工作目录,方便代码隔离与后期合并。比如Indydevdan在其视频中展示,如何借助Claude 4和Git Worktrees实现并行代码开发。更高级的隔离方案则以容器技术为代表,在CI/CD环境中广泛采用。

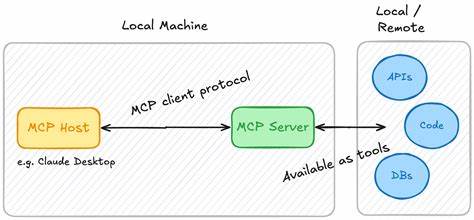

赋予代理独立的容器开发环境,不仅保护本地机器的安全,还能动态分配计算资源,支持更复杂的技术栈。例如,Cursor启动的云端背景代理就是基于容器架构,让代理从GitHub拉取代码、运行开发任务并反馈结果。这种容器化的执行机制,也得到Docker创始人参与的优化工作支持,逐渐形成一套成熟的多容器管理和成果合并系统。除了并行执行本身,共享知识库的建设也尤为关键。只有当多个代理在协同工作时有效交流和沉淀经验,才能避免重复劳动和策略割裂。当前,最简陋的实现是共享Markdown文件作为“共享记忆”,未来随着专用记忆服务的出现,这类知识共享将更为精准和高效。

知识更新和冲突管理与规格审查同等重要,而鼓励模型多样化以促进思路多元,有望带来更丰富的创新结果。进一步展望,CI/CD流程的内涵正在被重新定义。传统的持续集成持续交付理念正在向“持续创新”演进,不仅自动化测试和构建,未来有望实现将多种方案快速推向用户获得真实反馈。代理群之间的协作和版本合并虽仍处在早期阶段,但基于并行化的开发框架无疑为提高复现性、共享性和迭代速度奠定基础。整体来看,AI编码代理的并行化代表了一场编码范式的革命,将开发速度、方案探索与自动化审查巧妙结合,推动软件工程步入一个更加智能、高效且富有创造力的新时代。随着隔离方案、任务管理工具和知识共享技术的不断完善,这一趋势将在未来几年带来更多颠覆性变革。

“持续想象”(Continuous Imagination)或许将成为继持续集成之后,AI驱动软件开发的新座右铭。