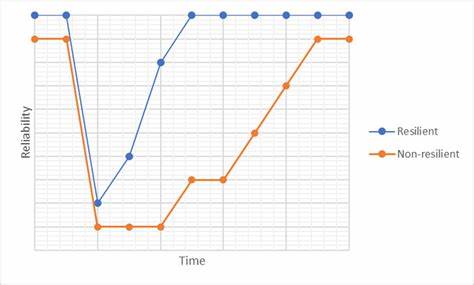

随着全球能源结构的快速转型,传统电网面临的挑战日益严峻,网络韧性和电网韧性成为保障能源系统稳定的两大核心议题。两者虽然密切相关,但各自涵盖的范围和关注重点存在显著差异。理解这两者不仅有助于技术开发和政策制定,也为家庭、企业乃至整个社会提供持续不断的电力保障奠定基础。本文将详细解读网络韧性与电网韧性的不同内涵,揭示它们对未来能源生态的深远影响。 首先,电网韧性主要描述的是电力系统在遭遇自然灾害、设备故障或人为攻击等突发事件时,能够快速恢复供电或保持稳定运行的能力。传统电网通常采用集中化管理模式,依赖大型发电厂、变电站和长距离输电线路组成复杂的系统架构。

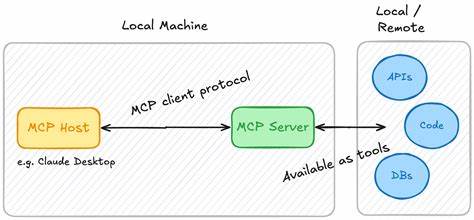

这样结构虽然具备一定规模效应和集中控制优势,但其弱点也十分明显。当某一节点出现故障时,可能引发连锁反应,导致大范围断电或系统崩溃。电网韧性的提升需要从改进硬件设施的耐用性、增强故障检测与快速切换能力入手,同时强调预防性维护和应急响应计划。相较之下,网络韧性则关注于通过分布式智能设备和先进通信手段,打造灵活自主的能源管理网络。现代智能电网逐步引入大量能自主感知、决策和通信的“边缘”设备,如家庭储能电池、智能负载管理器和本地微电网。这些设备通过自组织的网络协议实现自动调节与协调,既保证了局部系统的连续运行,也为整体电网减轻负荷。

网络韧性强调在网络层面维持信息流畅传递,不依赖单一控制中心。通过本地优先的通信模式和脱离互联网依赖,确保信息处理和设备协调在关键时刻依然稳定可靠。 网络韧性的核心价值在于避免因中央控制故障导致的系统瘫痪。以Pila Energy为代表的新兴能源企业提出的本地智能网格概念,正是应对此类挑战的典范。它们通过“自我网格化”(auto-meshing)和边缘计算,使得家庭和社区内的储能设备能够无缝协作,形成一个分布式、自动化的能源联盟。即便外部云服务出现中断,整个微电网仍能高效运作,不影响用户的正常用电体验。

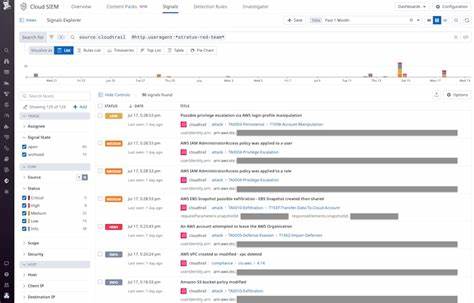

双方的不同也体现在技术演进的驱动力上。电网韧性更侧重物理层面的坚固与可靠,要求高质量的变压器、线路及断路设备抵御自然环境和机械磨损。而网络韧性则聚焦于软件与协议层面的智能升级,强化数据处理能力和网络自治系统,确保设备间的连续通信和协调控制。值得注意的是,现存的许多“智能”电网组件在过度依赖云服务和厂商指定的专用应用时,反而削弱了系统的韧性。类似Enel X停止支持JuiceBox电动汽车充电器软件的事件,充分暴露了过度依赖集中式云管理的风险。在能源管理领域,断电意味着生命、健康乃至安全风险,这与智能家居设备故障所带来的不便性截然不同。

因此,韧性不仅是系统技术指标的体现,更是保障社会稳定运行的基石。 网络韧性和电网韧性协同发展,对于未来“反脆弱”(anti-fragile)能源体系的构建尤为关键。反脆弱指数高的电力系统不仅能抵御冲击,还能从挑战中学习和进化。例如,当边缘设备通过人工智能本地处理和协同优化时,微电网能够动态调整用电负载,预防故障蔓延并快速恢复供电。技术趋势显示,未来电力网络将由数十亿独立智能单元组成,每个单元不仅具备自治能力,还能协同配合形成更大规模的自适应网络。此类网络具有高度弹性,能快速适应用户需求和环境变化,真正实现能源系统的民主化和去中心化。

在政策与市场层面,鼓励投资建设分布式储能设备和强化现场智能判断能力,有助于提升整体网络韧性。政府和企业需着力推动开放标准,支持本地优先通信协议和边缘计算设备的普及。只有减少对云服务和远程控制的依赖,才能避免单点故障造成的灾难性后果。用户自身也应意识到,将智能能源设备纳入本地自治网络,远比依赖远程运维更具安全保障。 未来能源体系的智能化发展将加速网络韧性与电网韧性的深度融合。随着人工智能技术逐渐普及到能源管理的每一个节点,边缘计算设备的处理能力不断提升,本地智能终端将具备更多自主决策能力。

这意味着家庭、办公楼甚至工业园区的储能、电动汽车充电、太阳能发电等设施将互联互动,实时优化整体能源使用效率与稳定性。同时,这样的体系设计将使电网具备更强的抗冲击能力,能够在极端天气、自然灾害甚至网络攻击时实现快速自动恢复。 总结而言,网络韧性与电网韧性虽各有侧重点,但二者相辅相成,共同支撑未来能源系统的可持续发展。电网韧性保障了物理电网的稳定与抗损伤能力,而网络韧性通过智能化通讯和分布式控制,提升系统整体的灵活性和适应性。实现这两者深度融合,是迈向安全、可靠且高效能源网络的必由之路。在这一过程中,技术创新、政策支持和用户意识将构成三大推动力。

只有具备真正本地优先智能的网络,才配得上新一代能源革命的高标准需求。未来的电力体系不再是单一集中控制,而是由无数智能节点组成的有机整体,每个节点都有能力成为坚韧不拔的守护者,为全球能源安全构筑坚实防线。