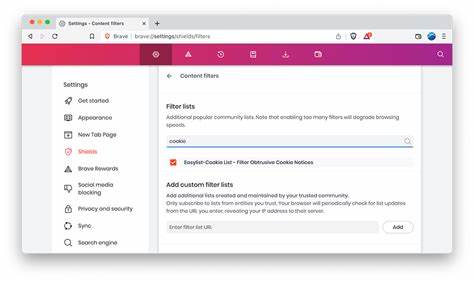

随着互联网的飞速发展和数据驱动经济的崛起,隐私保护日益成为用户和监管机构关注的焦点。几乎每次访问网站时,用户都会被弹出隐私同意弹窗,要求选择是否允许网站使用其个人数据。然而让人费解的是,为什么这些隐私同意选择没有被集成到浏览器自身的设置项中?用户不得不频繁面对这些提示,带来极大的烦扰和不便。本文将从多个维度深入探讨这一现象背后的复杂因素。 首先,要理解为什么隐私同意不是由浏览器统一管理,我们需要回顾过去浏览器尝试实现隐私保护标准的努力。例如,“不追踪(Do Not Track,DNT)”是浏览器中曾经推广的一个隐私设置选项,用户启用后浏览器会自动向网站发送该信号,表达用户不希望被追踪的意愿。

然而,这一标准未能得到市场和行业的广泛支持。许多网站完全无视这一信号,继续执行数据采集和追踪行为,令DNT成为一纸空文。 DNT失败的根本原因之一是缺乏强制执行的法律约束。虽然网站可以选择尊重用户的隐私偏好,但由于没有明确的处罚机制,追逐数据利益的商业动机驱使它们忽视这些请求。换句话说,技术实现虽然存在,但缺乏制度保障,导致其实际效用大打折扣。 其次,隐私同意通常被设计成由每个网站单独管理,这源于全球各地区法律规定的差异。

目前,欧盟的通用数据保护条例(GDPR)为用户隐私赋予了更高的优先级,规定网站必须获得明确的用户许可才能处理其个人数据,且要求披露数据用途。相较之下,美国、中国等地的法律监管则各不相同,具体实操细节和合规标准存在差异。这种地域性和法律复杂性导致建立统一的浏览器隐私设置极具挑战。 浏览器厂商如果要尝试统一用户在各类网站上的隐私设置,必须针对不同法规、不同数据处理方式做出灵活适配与自治判断。这无疑增加了设计和维护的复杂度。更何况,浏览器本身就面临着利益冲突。

部分知名浏览器背后的企业通过广告业务获取收益,追踪用户行为是其利润来源之一。这使得浏览器在隐私保护的力度与商业利益之间难以做到完全平衡。 用户体验方面,隐私同意弹窗虽然频繁出现著实令人反感,但从另一个角度讲,它让用户直接面对此网站的数据使用政策,具备即时知晓和针对性选择的优势。若将隐私同意整合进浏览器设置,可能导致用户对于不同网站采集数据的具体情境缺乏了解,盲目统一的设置也难以完全反映用户的真实意愿。再者,网络环境千变万化,不同网站的数据利用模式复杂多样,单一的浏览器设置不可能涵盖所有细节。 隐私同意机制的独立存在,也体现了一种“法律层面的自治原则”,即由网站作为数据处理方承担相应责任和义务,透明化其数据使用行为,便于后续的法律监管和用户维权。

浏览器作为工具,协助用户管理安全和隐私,但不代替网站执行完整的合规责任。 当然,未来技术发展和立法完善可能为隐私管理提供新的解决方案。比如随着浏览器API的不断演进,业界提出通过浏览器端统一隐私偏好译码器(Privacy Preference Expression)实现标准化隐私声明和自动化授权。然而,这一进程依然受制于跨行业协作和法律支持,还需要探索如何保护用户的权益不被技术壁垒和商业利益侵蚀。 此外,隐私保护还涉及到用户自身的教育和意识培养。过于频繁和复杂的授权提示,反而可能导致“点击疲劳”和选择无意识,用户习惯了默认同意或随意关闭弹窗,使隐私保护流于形式。

因此,提高全民数字素养及制定更智能的隐私管理方案相辅相成,才是未来的重要方向。 总结来看,隐私同意未被纳入浏览器设置的原因是多方面的。包括缺乏能够保障执行的法律强制力、多样化的地区法规要求、浏览器厂商与广告业务的利益冲突、用户体验的复杂性,以及技术和标准发展的不完善。要改变这一现状,需要行业、监管机构、技术开发者及用户共同努力,推动法律制度完善和技术创新相结合。未来,隐私保护或许能够不再成为用户访问网站的负担,而是真正实现便捷、透明和有效的数字权利保障。在信息时代,保护个人隐私不仅是技术问题,更是社会责任与伦理挑战,值得我们持续关注和投入资源以求突破。

。