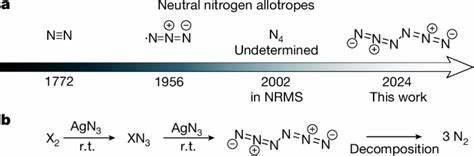

氮元素作为地球大气中含量最高的气体,以其稳定的双原子分子形式(N2)广为人知。然而,随着科学技术的不断进步,研究者们不断探索氮元素的新型同素异形体,尤其是中性分子形态的多氮化合物。近期,来自德国吉森大学的科学家团队成功制备出了一种全新中性氮同素异形体——六氮(C2h-N6),这一突破性进展不仅拓宽了对氮分子多样性的理解,也为未来高效、环保的能源储存材料开发提供了新的方向。六氮分子由六个氮原子组成,结构独特,具有中性和相对稳定的特性,这使得它在研究和应用领域均具有非凡的价值。传统上,除了稳定的N2分子外,其他中性多氮分子由于极高的反应活性和不稳定性,难以成功合成和分离,尤其是电子数为偶数的中性分子更是合成难度极大。过去的研究虽曾短暂检测到氮三聚体自由基(•N3)或四氮分子(N4)的存在,但均未实现纯粹中性N6分子的制备和稳定观察。

新研究中,科学家采用了一种创新性的气相合成方法,通过将银叠氮化物(AgN3)与氯气(Cl2)或溴气(Br2)进行反应,在室温下生成目标氮六聚体,随后在极低温的氩气矩阵中迅速冷冻捕获,极大地延长了该中性分子的寿命并便于实验观测。通过红外光谱学、紫外可见光谱学以及采用15N同位素标记法的精密实验检测,结合高水平量子化学计算,研究团队验证了C2h-N6的结构和稳定性。6个氮原子排列呈现出不具备氮气N2特征的独特几何结构,反映出该分子中存在类似双键的氮氮连接方式,与传统认识的直链或环状氮多聚体有所不同。 从量子力学计算结果来看,C2h-N6表现出较高的机理稳定性,其分解成3分子N2的反应动力学势垒达到了14.8千卡/摩尔,这在多氮分子中属于较高水平,确保了该分子在室温条件下拥有有限但足够长的寿命,使其能被有效捕捉和研究。经典的理论和量子隧穿效应共同说明,六氮分子在液氮温度下半衰期甚至可以长达百年以上。这种相对稳定性是前所未有的,使得中性六氮分子在高能材料领域的探应用潜力得到了极大提升。

此外,六氮的能源释放潜能惊人。基于热化学数据计算,六氮分子分解释放的热量是3摩尔氮气生成时的185.2千卡,换算成能量密度指标,六氮的能量含量约是传统炸药三硝基甲苯(TNT)的两倍以上。这表明,六氮不仅仅是科学研究中的新奇产物,更有望成为未来环保型高能燃料或推进剂的有力竞争者。由于其分解产物为无害的氮气,使用六氮作为能源储存和释放介质可大幅减少环境污染和温室气体排放,符合绿色能源和可持续发展的理念。 在实验操作方面,研究团队利用了先进的矩阵隔离技术以及高分辨率的光谱仪器,精确记录了六氮分子的红外振动模式及其电子态跃迁。对含15N同位素的标记实验进一步确认了分子内两个相似的N3亚单元的存在,细致观察了振动频率的移位和光谱强度变化,从而巩固了分子的理论结构模型。

光谱数据显示,该分子具有显著的振动峰,且在特定波长光照射下可被诱导分解,说明其潜在的光响应特性及分解机理。 六氮合成的关键试剂银叠氮化物(AgN3)作为高活性且常用的叠氮源,在与氯气或溴气反应过程中引发了一系列氮链的重排与结合。实验中反应在减压条件下进行,以避免副反应及提高产率,所形成的气相产物随后被快速冷却在极低温下生成稳定矩阵薄膜,这一环节对分子的捕获和长时间表征起到了决定性作用。实验过程中格外注重安全操作,因银叠氮化物及卤素叠氮化物均属于高度敏感且爆炸性物质,任何摩擦、撞击或意外火花都可能引发危险。 从结构化学角度讲,六氮分子中最弱的键集中在两个N3亚基之间的中心连接处,这被称为分子的“阿基里斯腱”,但计算表明该处的键断裂过程比其对成稳定氮气分子的分解途径来说代价更高且不实际。这表明六氮分子优先通过解离成三个N2分子来释放能量,且该过程伴有较高的反应阻碍。

这种独特的键能分布及电子密度分布是六氮稳定性的根本原因。 作为氮化合物中的创新代表,六氮的成功制备为研究中性分子多氮聚体提供了重要参考和实验范例。其合成及表征之路标志着氮化学领域从理论推测迈向可操作的实验现实,显著提升了对氮同素异形体多样性和反应机理的理解。未来通过精细调控反应条件及扩展合成策略,有望实现规模放大及进一步性能优化,使六氮类化合物在高能推进剂、火焰抑制剂及无污染能源释放系统中发挥实际作用。 与此同时,六氮的发现激发了科学界对新型氮基能源材料的浓厚兴趣,尤其是在能源密度和环境友好性间寻求平衡的应用方向。随着计算化学和实验技术的发展,可以预见更多同类高能氮簇将被合成和应用,推动能源科学迈向更高效洁净的未来。

此外,六氮的光谱和化学性质研究为设计智能响应型材料打下了基础,有助于开发可控释放和高安全性能的储能系统。 总结而言,六氮(C2h-N6)作为首个被实验制备并验证的中性多氮同素异形体,突破了长期以来人们对中性多氮分子极端不稳定性的传统认知,其稳定性、能量释放潜力和环保优势为高能材料领域带来了革命性启示。科学家们通过巧妙的化学反应设计、精密的光谱鉴定及严谨的理论计算,确保了六氮的真实存在并描绘了其详细的结构和性质。未来,六氮有望在新型清洁能源、爆破剂和推进剂领域发挥重要作用,推动绿色能源科技与国防技术的同步提升。对六氮的进一步研究无疑将促进氮化学和高能材料科学的融合发展,为人类探索更为有效和安全的能源解决方案注入新动力。