微积分作为现代数学的重要分支,其核心概念微分和导数承载着丰富的历史渊源和理论精髓。在数学领域,微分带有鲜明的历史积淀,早于导数的相关概念。现代数学教科书通常将全微分定义为一个函数在多变量上的线性近似形式,但若从历史的角度考察,微分的思想最早出现在微积分诞生初期,而导数则是在十八世纪才逐步明确。微分概念的先行,体现了数学家们对极小量变化的直观感受,即“无穷小量”的思想,这在十七世纪即被广泛探讨。十九世纪的数学研究更是对微分和导数的基础进行了深入的严谨化。微分的起源可以追溯至十七世纪围绕无限小量的探索。

十七世纪数学家如莱布尼茨将微分视为变量的任意增量,并通过符号如dx、dy代表变化量。莱布尼茨的微分算符并非被刻画为某种极限,而是形象地作为一种可操作的对象,这种操纵带有强烈的代数色彩。他提出的微分几何算子不仅用于函数而且还适用于各种方程。这种基于微分的算法体系为后来导数的定义提供了土壤。与此同时,马尔基斯·德·洛皮塔尔根据约翰·伯努利的课程编写了历史上首部微分学教科书,其书中系统阐述了微分运算的规则,包括和差法则、乘积法则和商法则,清晰展示出微分作为变化率的计算方法。这一时期,数学家对微分的治学态度虽带有直觉成分,却发明了一套行之有效的计算规则和推演技巧。

微分的定义虽然带有无限小的味道,但数学基础尚不完善。17世纪的学者普遍接受“无限小量虽非零,然小于任何实数正数”的思想,但缺乏现代的严密定义。直到十九世纪,随着实数理论的发展,数学家们开始对这一理论基础产生质疑,尤其是乔治·柏克莱在其著作《分析师》中尖锐批判了数学家处理无穷小的不严谨方法。面对这样的疑问,数学家伊萨克·牛顿等人尝试以“极限”的思想替代无穷小的直觉,开创了现代极限理论的雏形。牛顿在其《自然哲学的数学原理》中采用几何学方法,将函数变化率以“第一和最终比例”(即差商极限)的形式表达,为后来微积分的现代公理化奠定基础。与牛顿几乎同时,欧拉和达朗贝尔等人开始将极限和函数的观念结合,从而使得导数的定义更加明确和严谨。

十八世纪末至十九世纪初,奥古斯丁-路易·柯西通过提出了极限的形式定义,进一步推动了微积分的严格化进程。柯西将极限和导数纳入统一的分析框架,强调了差商极限的存在和唯一性,为后来的韦尔斯特拉斯和理尔曼等数学家奠定坚实的基础。除极限方法外,拉格朗日站在代数分析的角度,试图用幂级数展开为微积分提供更为代数化的底层结构。他认为任何可解析函数都可以展开为幂级数,并且从级数系数中直接提取导数信息,这种思想强调了微积分的代数性质。虽然拉格朗日的方案尚不足以完全替代极限方法,但其影响深远,引发了对微积分本质理解的更多思考。十九世纪初,弗朗索瓦-约瑟夫·赛尔瓦进一步发展了拉格朗日的代数分析理念,他提出微分算子可视为差分算子的函数,运用分配律和结合律来揭示微积分的算子性质,使微分运算在形式上朝向线性算子的方向发展。

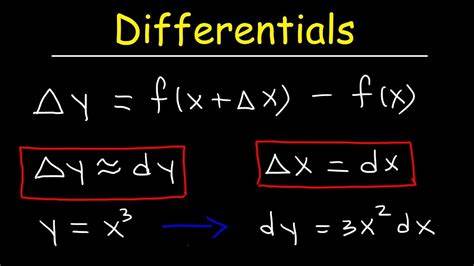

随着数学对严谨性的追求,微分和导数的基础逐渐统一在函数、极限和级数的框架中。尽管如此,微分的直观应用和符号仍然留存于现代微积分教育之中,特别是在隐函数求导和相关变化率等领域,莱布尼茨记号在计算中显得尤为便捷。二十世纪,数学家亚伯拉罕·罗宾逊将曾经被质疑的不严谨无穷小理论通过非标准分析形式重新构建。非标准分析通过构造超实数系统,严格定义无穷小和无限大的元素,为微分和导数的计算提供了另一种逻辑基础。该理论不仅把无穷小重新引入数学舞台,也激发了数学逻辑、模型论以及数学哲学的深刻讨论。现代数学中的导数定义依赖于极限的概念,基本思想是通过函数值变化与自变量变化比值的极限来揭示函数的瞬时变化率。

这个定义使得导数具有明确的数学意义并广泛适用于连续且可导函数。另一方面,全微分则作为多变量函数局部线性近似的表达式,在偏导数的引导下形成了一个自然的微分代数结构,为多元微积分和向量分析奠定重要基础。纵观微分到导数的演变历程,不难发现数学的发展不仅是技术的积累,更多是对直觉与严谨的平衡。从对无穷小的直觉应用,到极限理论的确立,再到代数展开和非标准分析的创新,都体现了数学家们对微积分本质的执着追求。如今,无论是物理学中的运动分析,还是工程学中的系统建模,微分和导数的数学语言都发挥着不可替代的作用。对微分与导数历史的深入了解,有助于我们更好地理解微积分的内在逻辑及其应用价值,激励新一代数学爱好者继续探索这一领域的奥秘。

。