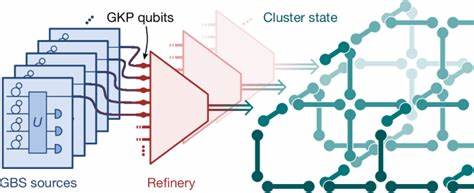

随着量子计算的不断发展,各类量子比特编码技术迅速涌现,而Gottesman–Kitaev–Preskill(GKP)量子比特因其独特的错误纠正能力和适应性,成为光学量子计算领域的重要研究方向。GKP编码基于调谐的光学模式,利用无限维的希尔伯特空间实现高效且容错的量子操作,其核心优势在于可通过简单的高斯操作实现通用门集,这一技术潜力令人瞩目。传统的GKP态生成多依赖于自由空间的光学元件,尽管实验中已有相关实现,但面临着系统庞大、不易集成和规模化困难的挑战。近期,科学团队报告了一种基于超低损耗的集成光子芯片制备GKP量子比特态的创新方案,极大推动了该技术的实用化进程。该集成设备采用定制的多层硅氮化物制程,构建于300毫米晶圆平台,融合了非线性光学效应和复杂线性干涉网络,配合高效的光子数分辨(PNR)探测器,实现了高质量GKP态的可重复制备。实验通过多模高斯玻色采样(GBS)装置,将四个单模压缩态经过线性光干涉制备成多模纠缠态,再利用PNR探测阵列对部分模式进行光子数选择性探测,从而实现对目标GKP态的“预言”式制备。

该方法不仅提升了制备成功率,也能够生成多种具有负Wigner函数格点结构的非高斯态,验证了设备在未来光子量子计算架构中兼具灵活性与实用性的巨大潜力。从技术细节上看,关键在于芯片上巧妙设计的光子分子微环谐振器阵列,这种设计通过调整谐振腔的自由光谱范围有效抑制了多余的非线性过程,保证了单一模式的高纯度压缩态产生。结合对泵浦光的精确过滤、多级滤波以及经过优化的干涉网络设置,使得四模纠缠态的制备达到实验中实现的近10 dB的压缩参数。整体芯片采用光纤阵列进行输入输出耦合,结合微电子线连接实现热光相位调节,批量制造工艺确保了良好的损耗控制和元件一致性。作为量子态制备的探测方案,过渡边缘传感器(TES)技术以其极高的探测效率接近99.9%和本征光子数分辨能力,为实现高精度的量子态前馈控制提供坚实保障。实验运行频率达到了200 kHz,累积数据量超过十亿次光子探测事件,为态的完整密度矩阵重构与Wigner函数描绘提供了充足的统计基础。

重建结果显示出GKP量子比特态在位置和动量正交相位空间中均展示出明显且至少四个可分辨的波峰,形成了紧凑且规则的负能量区域网格,显示出其适用于容错量子计算的关键特征。值得一提的是,现有的光路和探测损耗在78%到82%之间,尽管尚未达到理论容错门槛所需的极低损耗水平,但模拟分析表明,一旦光学传输效率能够提升至99.5%以上,芯片平台即可支持产生10 dB及以上有效压缩的高质量GKP态,实现通用且容错的光子量子计算布局。比起传统的自由空间光学系统,集成光子学方案在体积、能耗、稳定性和规模化制造方面展现出显著优势,尤其适合未来百万级量子比特需求的量子计算机构建。当前设备架构虽非完全通用的可编程线性光路,但其“楼梯式”干涉网络能有效执行特定的多模态转换,简洁且损耗极低,适合作为上层多模块系统中GKP资源的源头。此外,随着制造工艺的不断优化,光波导损耗和耦合效率快速提升,结合多模式叠加、状态“炼制”以及动态调节技术,有望进一步放宽对单次制备成功率的依赖,支持更高效的量子信息处理流程。此外,该光子集成芯片支持灵活调控泵浦激光和干涉参数,可针对不同的PNR测量结果生成具有不同格点结构的GKP态和相关非高斯态,提升了实验多样性及后续算法适配能力。

GKP编码所独有的对高斯噪声错误的强大抵抗力,加上基于线性光学和高效探测的确定性门操作,使其构建基于光子的容错量子计算成为可能。集成光子芯片平台的成功应用不仅填补了GKP态光学生成的技术空白,更为未来大规模光子量子计算搭建基础。展望未来,在结合光子多路复用、实时反馈控制与高级量子纠缠网络构造技术下,该集成方案将极大提升量子比特生成效率与门操作精度。高效、可扩展的GKP量子比特生成模块,将是实现量子优势和大型实用量子计算的重要基石。总体而言,集成光子学提供了一个可行且前景广阔的途径,将激发更多关于光学GKP量子比特及其相关量子计算协议的研究与应用,推动量子信息科学迈入新的里程碑。在全球量子计算技术竞赛持续升温的背景下,此项基于硅氮化物平台的GKP光学态生成突破,代表着向可实现商业级光子量子计算机迈进的关键一步,极大地助力量子技术的实用落地与产业化繁荣。

。