星际旅行代表着人类探索宇宙边界的终极梦想。相比起地球轨道飞行或者甚至月球和火星探测,星际航行需要克服的技术难题更加复杂且深远。建造一艘能够承载人类跨越光年距离、实现星际迁移的飞船,涉及到航天材料科学、动力系统、生命维持设备、空间环境适应、长期自主运行等多个领域的顶尖技术。本文将围绕这一主题展开详细讨论,揭示未来星际飞船建造的关键路径和创新方向。首先,星际飞船的尺寸和结构设计至关重要。传统航天器尺寸有限,难以满足长途星际旅行的需求。

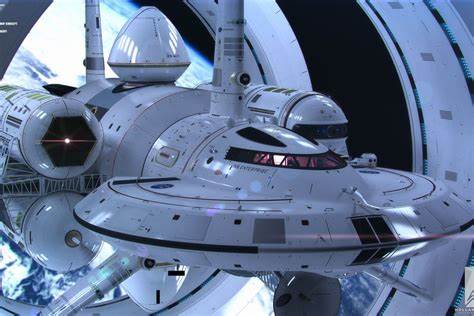

例如,近期一场备受瞩目的设计竞赛中,有设计方案提出一艘长达58公里的飞船模型,这种超大规模结构不仅能容纳完善的生活环境,还能支持复杂的动力和生态系统。此外,类似于结合了协同旋转的“摩天轮”结构设计也被提上日程,这类结构利用旋转创造人工重力,极大缓解了长时间零重力对乘员身体的负面影响。航天器的外形设计也变得前所未有的多样化。设计中出现了如同“水母”般的生物拟态结构,这不仅是对传统航天器形态的突破,还是为了使飞船更好地适应星际空间的极端环境,提升其自我修复和能量收集能力。紧接着,动力系统的突破是星际飞船建造的核心瓶颈。由于星际距离远超想象,速度和能源需求大幅提升。

现有化学火箭无法满足星际旅行的长距离需求,因此融合核聚变、反物质推进以及光帆技术被认为是未来可能的动力选择。核聚变动力以其高能量密度和持续发电能力,能够为飞船提供长期而稳定的推进力;反物质推进则因其极高的能量效率成为理想动力源;而利用恒星光压驱动的光帆概念则能够在不消耗燃料的情况下实现推进,适合长时间缓慢加速。长期星际航行对生命支持系统提出了极高要求。飞船内部必须维持一个封闭、可循环的生态环境,包括空气、水资源和食物的循环再生系统。最新研究集中在生物再生生命支持系统,利用植物光合作用和微生物处理废弃物,为乘员提供稳定的生存环境。此外,心理健康与社会组织结构设计同样重要。

乘员面对漫长孤独的旅行,飞船内必须配备心理支持设施、娱乐系统甚至虚拟现实技术,以缓解孤立感和保持精神健康。这不仅是硬件的挑战,更是社会学与心理学的综合应用。空间辐射是星际飞船所面临的另一大挑战。银河宇宙空间中的高能粒子和宇宙射线对人体和电子设备极为危险。设计团队考虑到需要厚重的辐射屏蔽层,采用新型的轻质复合材料和磁场防护技术作为屏障,既减轻飞船重量,又极大提升防护效果。更有先进的方案提出利用磁场模拟地球磁场,形成电磁保护罩,最大限度地保护飞船内部生命体免受辐射。

通信系统也需实现超远距离的稳定数据传输。星际航行所跨越的距离可能达到数十光年,这使得通信时延和信号衰减成为难题。量子通信技术被视为解决方案之一,有望实现更高效的加密和传输,同时减少时延。与此同时,飞船需携带高度智能自动化系统,保障在长时间无人干预的情况下依然能够自主决策和应急处理,确保任务的顺利执行。除此之外,星际飞船的制造过程也极具挑战性。考虑到其庞大的尺寸和复杂性,传统地球制造方式可能不再适用。

太空制造、新型模块化构造甚至在目的地星球制造的设想被提出。通过在轨装配,将各个模块运送入轨后拼装成巨大飞船,能够更灵活地应对制造难题,降低地面发射压力。经济、政治和社会层面的支持同样是星际飞船建造不可忽视的因素。星际旅行为一项跨世纪任务,所需的资金投入和人才培养不仅依赖科研机构,还需要政府、企业乃至全球公众的积极参与与支持。同时,围绕星际移民的伦理道德、法律法规等议题需要提前制定,为未来可能的星际殖民提供可持续的框架。人类对宇宙的探索从未停歇,而设计和建造能够实现星际旅行的飞船,将是迈向星际文明的关键一步。

虽然目前科技还处于起步阶段,甚至部分构想听起来如科幻般遥远,但通过学科交叉融合和全球合作,这一宏伟目标正逐步成为现实。未来,随着材料学、能源学、生命科学和人工智能的发展,星际飞船将展现更多令人振奋的创新方案,带领人类踏上真正的“星际征途”,探索浩瀚宇宙的无尽奥秘。