在现代数字化企业中,信息安全已经成为不可忽视的核心议题。随着云计算、物联网和移动办公的普及,安全攻防形势日趋复杂,安全团队面临的挑战不仅是发现安全问题,更重要的是如何有效地管理和优先解决这些安全问题。企业通常部署多种安全扫描工具,比如漏洞扫描器、合规检查器、安全事件管理平台等,这些工具分别独立产生大量安全警报和问题。然而,不同工具使用不同的严重性等级标准,且缺乏统一的风险评估体系,使得安全问题积压严重,难以按实际风险合理排序。针对这一现状,利用大型语言模型(LLM)自动化优先级排序的技术应运而生,正在成为跨工具安全问题管理的突破口。 传统的安全问题优先级处理存在诸多痛点。

首先,因各工具的严重性定义不统一,判定本质相同的安全漏洞可能对应不同等级标签,导致安全团队难以统一认识风险。其次,人工进行大量安全问题的筛选和排序极为耗时,且易受主观判断影响,不仅影响效率也影响决策准确性。最后,部分低可信度的警报往往被忽视,而真正高风险漏洞可能掩盖在海量数据中无法及时发现。结果是安全漏洞积压成堆,真正紧急和重要的问题得不到优先处理,企业易遭受攻击风险加剧。 大型语言模型的出现为从海量多样化安全数据中提取有效信息、理解安全问题内涵和关联提供了可能。LLM不仅可以理解自然语言描述,还能结合上下文进行逻辑推理和综合判断。

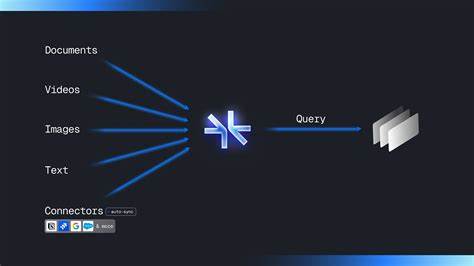

将LLM应用于安全问题优先级排序,意味着我们可以超越简单的基于固有标签的分类,转向基于上下文和实际风险的智能评估。通过将每个安全问题的详细信息、影响环境、资产重要性以及漏洞特征等输入模型,LLM能够综合多维信息为问题打分,从而得出更合理的优先级。 在实现过程中,输入数据质量至关重要。安全问题的标题、描述必须详实具体,避免简单模糊的工具自动命名。环境变量如资源所属账户、资产关键性、暴露路径等信息能够极大丰富模型判断依据。例如,公开暴露的存储桶中包含客户敏感数据,其风险远高于内部非生产环境中的测试服务器配置缺陷。

增加漏洞相关的CVE编号、漏洞利用难度、修复成本等元数据同样有助于模型做出精准判断。换言之,饱满且丰富的输入上下文是获得高质量自动优先级排序结果的基础。 根据实际需求和计算资源,LLM驱动的安全问题优先级排序可以采用多种方法。最简单的方法是为每个问题单独生成一个从1到100的优先级分数,快速给出排序依据,适合应对海量安全警报的初筛。尽管这种方法速度快,但缺组织化的相互比较,分数间的细微差别难以体现。另一种更为细致的方法是通过两两比较,将每对安全问题进行优先级判定,然后不断交换顺序实现全排序。

这类似于经典的冒泡排序,虽然计算量大,但可以提供清晰、可追溯的排序理由,适合对高价值问题集进行精准分析。为了兼顾效率与准确度,还可以采用类似Elo排名系统的算法,通过随机采样若干对比结果,动态调整问题优先级,此法不仅减少整体比较次数,也使排名结果更加合理可调整。 采用LLM自动优先级排序带来了多重优势。首先,它降低了人工投入,显著节约了安全团队的时间和精力,让他们能够专注于高价值的分析和修复工作。其次,通过模型给出的详细评分理由,可以提升问题优先级判定的透明度和可解释性,对内部决策沟通和向管理层汇报格外有利。更重要的是,模型可根据企业特定需求自定义和调优,比如加权客户数据保护、注重生产环境安全等,确保排序结果符合公司风险管理战略。

此类智能排序手段有效破解了以往严重依赖规则和标签的局限,推动安全问题管理进入智能化新时代。 在实践中,企业应重视系统整体设计。模型的选型应结合业务规模及预算,快速响应型模型适合大规模快速筛选,重度推理模型适合复杂环境下精细分析。同时,持续改进输入数据质量是成败关键,应加强静态规则与环境数据整合,定期更新漏洞信息和攻击情报。此外,将自动排序结果集成至现有安全运营系统,如Jira、Slack等,实现报警自动派单和进度追踪,能够进一步提升运维效率与协同水平。 随着LLM技术的不断进步,未来自动优先级排序有望融合更多智能功能,甚至支持实时漏洞验证、动态环境查询和主动响应机制。

构建自适应安全分析代理,将使安全团队真正获得全天候、高效协助,变被动防御为主动防控。对于企业而言,逐步引入并优化基于LLM的安全问题自动优先级排序,不仅是一项技术升级,更是未来安全运营能力的核心竞争力所在。在当今复杂多变的安全环境中,依靠智能模型辅助决策,是确保企业安全战略有效落地的必由之路。 总之,面对愈加庞杂的安全警报和漏洞信息,利用大型语言模型实现跨工具安全问题自动优先序排序,是提升安全团队效率和风险管理水平的重要手段。通过优化输入数据、合理选择排序方法和模型,以及结合企业具体需求不断迭代,LLM驱动的安全问题优先级管理能够帮助企业从混乱中理清头绪,聚焦真正紧迫的风险。由此,安全组织将进入一个由数据驱动、智能决策引导,反应更快且更精准的新时代,为保护数字资产筑就坚实屏障。

。