随着科技的发展和智能工具的普及,许多人开始借助诸如Obsidian、Roam Research等个人知识管理软件来打造自己的“第二大脑”,即将所有的想法、笔记、任务和灵感有条不紊地记录、整理和链接,从而实现记忆的外化和知识的积累。这个概念源于“捕获一切,遗忘零”——通过高效的信息收集与管理,提高效率,提升思维能力和创造力。然而,当这种系统积累至庞大体量时,反而成为负担,妨碍了真正思考与成长的旅程。作者JA Westenberg的经历深刻揭示了这个矛盾与困境,他选择删除七年积累的十万条笔记,抛弃“第二大脑”的依赖,重新拥抱自然、直接的思考方式,为我们提供了重要的启示。作者描述了他多年来笔记堆积如山,从早期使用Apple Notes到后来用Obsidian创建精密的节点网络,每一个想法都被分割成最小单元,互相链接,形成庞大且精致的知识网。但最终这个“第二大脑”变成了一座“墓地”,埋藏了过去不同阶段的自己,那些旧兴趣、旧想法和旧目标堆积成层,却未能真正促进内心的成长与变化。

这种积累反倒成为拖累,使得原本用来启发和激发创造力的系统变得僵化、缓慢,甚至取代了自然的思考过程。东拼西凑的标签、目录和链接并没有转化为活生生的见解,笔记变成了冷冰冰的仓库,而非生命力旺盛的大脑。更值得深思的是,这样的做法让作者逐渐失去了与现实的连接。他不再是主动地感受、思考和创造,而是习惯性地角色转换成了“搜集者”、“整理者”,一切经历似乎都为了输入系统而存在,而不是为了体验本身。归根结底,这种“捕捉一切”的心态扭曲了思维方式,把多样而丰富的感官体验压缩成僵硬的结构和标签,牺牲了当下的感知和灵感。像弗吉尔·博尔赫斯的《巴别图书馆》一样,无限的信息储存空间其实隐藏着巨大的迷茫和孤独,人们被淹没在无数虚假的关联和杂乱碎片中,无法找到真正的智慧和指引。

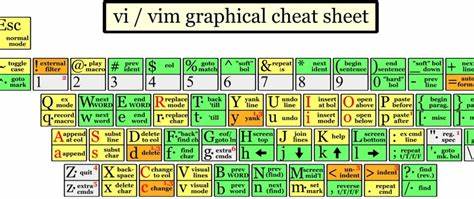

作者在文章中还指出,“第二大脑”的隐喻是一个生物学上的误区。人脑的记忆不是一套简单的档案柜,也不是机械式地通过标签回溯数据。人类记忆富有情感、关联和创造力,是动态灵活且有选择性的遗忘同样重要。正是因为大脑会主动筛选、重组和赋予意义,思维才能持续演进。盲目依赖纯粹的外部存储反而会弱化自身的理解力和反思力。更进一步,现代的知识管理工具固然强大,但工具不可避免地影响思考的方式。

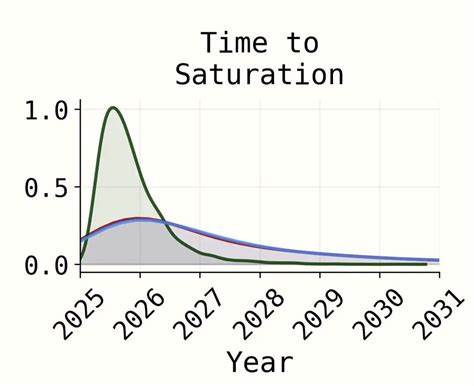

就像握笔写字会塑造笔的形状,同样软件的设计决定了我们关注的重点和操作惯性。作者坦言,虽然他深爱Obsidian这款软件,但过度沉迷于其各种插件、可视化和结构,会让人陷入对数据“全面掌握”的幻觉,却忽视了真正的知识转化和行动。构建庞大系统的过程中,工作不断被推迟给未来的“更好的自己”,但那个理想的自我从未如期而至,反而产生了被积压信息压迫的焦虑。这个焦虑甚至进一步蔓延到未读书单和待办事项清单,形成一个恐惧错过和焦虑感的循环。作者通过清空整个“第二大脑”,获得了久违的轻松。他从依赖与归档中解放,体会到思维的柔软与当下感知的鲜活。

正如他所描绘,重新开始就像“裸泳”,既脆弱又自由,内心更加清澈。他不再追求全盘记忆,而是愿意思考即兴且真实的体验,允许遗忘发生,信任重要的内容会自然浮现。作者还引用了希伯来语“zakhor”的意义,强调记忆本质上是一种道德行动,是通过关注让过去活在当下,而非仅仅囤积冷冰冰的文字。他的新方案不再是体系化管理,而是保持一张单独的重要事项笔记,侧重当下真正值得关注和记住的关键点。这个思考也触及了现代社会对完美主义和生产力的误区:将积累笔记与知识混淆,把整理视作真正的知识创造,把目标命名当作实现目标的方法。实际上,知识和行动的距离远比想象中大。

真正的成长需要的是专注、反思和具体的实践,而不是机械的信息堆积。作者的反思同样提醒我们注意摒弃工具的“暴政”——无论多好用的软件,如果让人迷失于表象和结构,反倒会掩盖思考的本质。知识工作者应当学会有意识地减法,敢于删除、重置与舍弃,保留真正重要和鲜活的内容。刨除表面后的简洁,往往是理解最深刻的开始。重拾对“第一大脑”,即真实自我和自然思考的信任,才是知识工作和生活进步的根基。未来,作者计划重新启用Obsidian,但以全新的态度和方法,视其为辅助思考的工具,而非取代思维的容器。

正如他所说,他开始期待这段从零开始的旅程,充满了审慎的创新和清醒的自我管理。这样的经历对于任何困惑于数字笔记海洋中的知识工作者都有借鉴意义。我们可以敢于打破积累的执念,拥抱遗忘与简洁,用更真实和多样的方式去记忆、思考和行动。对信息管理的反思不仅仅是技术问题,更是关于自我认识与生活态度的深刻命题。在信息过载的时代,或许我们需要的不是更大、更复杂的系统,而是更自由、更真实的心智空间。删除“第二大脑”并非简单放弃,而是一种新的开始,是回归生命本真的重新构建。

作者的故事激发我们思考个人成长的路径:理解自己为何记,如何记,何时忘。用有意识的删减和选择,释放负担和焦虑,获得专注当下的力量。这样,我们才能真正活在自己拥有的时间中,用第一大脑创造属于自己的生命意义。请记住,知识不在于堆积多少条条框框,而在于如何灵活运用和内化。学会与遗忘共舞,保护思维的轻盈,拥抱变化与未知,是抵达智慧的必经之路。