写作不仅仅是讲述事实或记录数据,它是一种深层次的思维过程,是人类将复杂想法凝练成系统性知识的桥梁。尤其在科学研究领域,写作更是不可或缺的实践步骤。它不仅承载着传递研究成果的功能,更是引导研究人员梳理思路、发现新观点的工具。科学论文的撰写不仅是结果的总结,更是思维的延伸和创新的前奏。近年来,随着人工智能技术,特别是大型语言模型(LLM)的快速发展,人们对科学写作的方式产生了新的思考与质疑。然而,无论技术如何进步,手写和人类原创写作的意义依然不可替代,这是基于书写活动本身促进脑部广泛联结的科学证据支持的。

手写过程与大脑神经网络的高密度互动,促进了学习和记忆的增强,提高了研究者对信息的深度理解和整合能力。写作迫使人们将杂乱纷呈的想法转变为条理清晰的逻辑链条。在日常思维中,人们的想法往往跳跃式、不连贯,而书写过程则将这些零散的灵感有机结合,形成连贯的故事线索,明确研究的核心信息和科学价值。另一方面,虽然大型语言模型具有快速生成文本的能力,它们在科学写作领域的应用存在显著局限。首先,人工智能缺乏责任感,无法对文本内容承担学术责任,因此不能作为论著的正式作者。其次,LLM生成的内容可能出现“幻觉”现象,即产生事实错误或伪造引用文献,这在科学写作中是极其致命的。

科研文本要求极高的准确性和可靠性,任何错误信息都可能误导后续研究,削弱科学积累的稳固性。此外,审校和编辑由人工智能生成的文本往往需要耗费更多时间和精力,因为研究者必须理解其逻辑来进行必要的修改,这往往比从零开始撰写更加复杂。尽管如此,LLM也并非全无用武之地。它们在提升文本可读性、语法校正方面表现出色,特别是对非母语为英语的科研工作者提供了帮助。同样,借助人工智能搜索和总结文献、多角度激发思考、克服写作障碍,都是其潜在价值所在。这样的辅助有效地促进了科学传播的效率和质量,但绝不能完全取代科研人员的思考与原创写作过程。

放弃写作本身就是放弃了一种深入思考、自我反省的宝贵机会。写作过程是研究者与其学科领域对话的核心部分,正是在反复推敲和表达中,科研内容才能被真正理解和精炼。写作技能的培养不仅有助于学术领域的探索和传播,也提升了研究者整合知识和创新思维的能力,这对于跨学科研究和未来科学突破至关重要。总的来说,写作是科学认知和沟通的基础,是促进思想清晰、表达严谨的重要手段。在人工智能飞速发展的时代,应当警惕将写作的创造性和思辨性彻底外包给机器。人类原创写作的价值不仅体现在文本结果上,更体现在通过书写活动获得的深度思考、对学科的洞察以及责任感的承担。

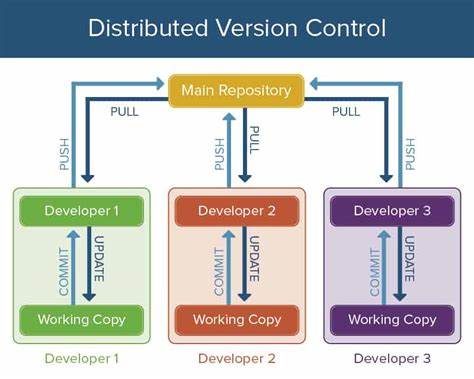

未来科学写作的理想状态,是人类智慧与人工智能的协同合作,通过互补优势来提升科研成果的传播与影响力。写作作为思考的延伸,应继续被视为科学探索的重要组成部分,与先进技术并行不悖,推动科学事业不断前行。