人机交互作为信息时代的重要技术支柱,一直受到科学家和工程师的高度关注。传统的输入设备如键盘、鼠标和触控屏,已经普及至各类电子设备,然而在便携性、自然性和可用性方面仍存在诸多限制。随着人工智能和生物信号处理技术的快速发展,基于神经动力学的接口技术成为突破性的解决方案,尤其是非侵入式神经动力学接口展现出广阔的应用潜力。 非侵入式神经动力学接口指的是通过外部设备检测人体神经系统活动,从而实现对计算机或其他智能终端的控制和交互。该技术通常利用表面肌电图(sEMG)信号捕捉手腕或其他部位肌肉的电信号,以反映用户的动作意图。与侵入式脑机接口相比,非侵入式方法无需植入电极,极大地降低了风险和使用门槛,提升了普适性及用户接受度。

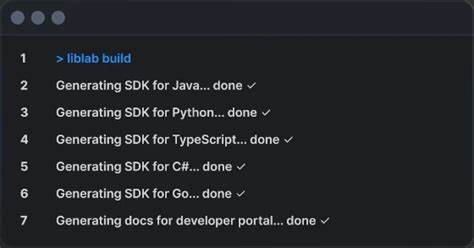

近年的研究突破主要体现在开发一种轻便、易穿戴且高度敏感的sEMG腕带设备,能够精准采集手部及前臂肌肉的电活动信号。该设备采用多通道干电极设计,支持无线蓝牙传输和长时间续航,适合日常使用场景。通过在多样化人群中收集大量训练数据,研究团队构建了通用性的深度学习模型,实现了不同个体间的高效信号解码,无需个性化校准即可“开箱即用”。 这一神经动力学接口支持多种交互模式,包括一维连续手腕运动控制、离散手势识别以及手写文字的实时解码。在实际应用测试中,用户能够通过腕带实现流畅的光标移动、准确的手势导航以及较高速率的无笔手写输入。这些性能指标远超传统基于视觉或惯性感应的手势识别技术,尤其在光线不佳或手势遮挡的情况下仍保持稳定表现。

手写识别模块引入了先进的序列模型架构,融合注意力机制优化上下文信息的捕获,显著提升了文本转录的准确率和实时响应速度。尽管通用模型已展现优异性能,但针对个体的个性化微调仍能带来约十六个百分点的性能提升,特别对表现较差的用户效果显著,兼顾了普适性与定制化需求。 此外,网络内部表示的分析揭示了模型能够有效剥离设备佩戴位置差异和用户操作习惯的影响,将解码核心聚焦于意图表达本身。这种稳健的特性为未来面向更大范围、多样化用户群体的推广奠定了坚实基础。 相较于目前流行的输人设备,如笔记本触控板和游戏控制器,该神经动力学接口在准确度和速度上还有提升空间。但其最大优势在于无需设备占用手部空间,保持手部自由,适合移动环境和随时随地的交互需求。

未来随着硬件优化、算法升级和用户熟练度增加,性能提升潜力巨大。 该技术还开辟了多度自由度控制的可能,未来可结合更多肌肉群信号实现三维空间操控,支持复杂动作的精准解读。灵敏度足以检测个别运动单元电位,为无创、低功耗的长期佩戴设备提供可能。通过激活神经元后向反馈训练,用户能够习得更精细的肌电信号调控策略,实现更自然和高效的交互体验。 在人机交互领域,神经动力学接口的商业转化前景备受瞩目。其应用涵盖了智能手机、智能手表、增强现实和虚拟现实设备的控制,赋能无缝、隐蔽的输入方式。

特别对运动障碍患者、假肢用户及其他行动不便人群而言,该技术提供了替代性强、门槛低的辅助通信和操作手段。 同时,神经动力学信号的丰富性使其成为神经康复、运动训练及医疗监控的新型数据来源。基于腕部sEMG的接口结合机器学习能实时监测肌肉状态和疲劳,指导康复治疗方案,提升治疗效果。同时,神经动力学接口作为科研工具,为探索神经控制机制和开展人机适应性学习研究提供了强大支持。 尽管挑战仍存,例如跨人群特征差异大、设备佩戴变动引起信号不稳定以及环境干扰等,未来通过扩展数据集规模、引入多模态传感器融合以及强化模型的迁移能力,预计能够有效克服上述问题。硬件方面,柔性电子技术和低功耗芯片的发展将催生更轻薄、舒适的佩戴设备。

总体来看,基于非侵入式神经动力学的通用人机交互接口代表了智能交互演进的重要方向之一。它融合了先进的信号采集技术、深度学习解码策略和用户行为适应机制,在提升交互自由度和灵活性的同时保证了高性能表现。随着技术成熟,其有望成为未来智能设备的标配交互方式,推动智能计算无缝融入日常生活。人机交互的未来正由此踏上崭新的神经动力学之路,开启人与机器共生的新时代。