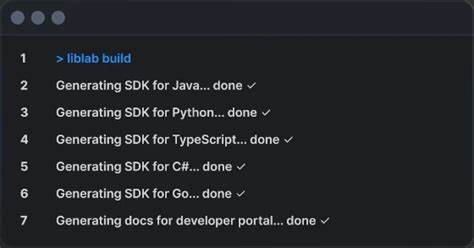

随着API生态的不断壮大,SDK(软件开发工具包)作为连接开发者与API功能的桥梁,其生成方式逐渐从手写走向自动化。自动生成SDK不仅能提升开发效率,更保证接口变更时的代码同步更新,减少人为错误。然而,传统的SDK生成方式在面对开发者自定义逻辑和辅助文件时,常常存在一大痛点:自定义的文件和对生成代码的手工修改容易在重新生成时被覆盖或完全删除,导致开发者不得不反复投入时间和精力重新补充,严重影响开发体验和产品迭代速度。为了解决这一问题,行业内开始探索能够“区分生成文件与自定义文件”的智能代码生成策略。通过保持对之前生成文件的跟踪管理以及对定制文件的自动保护,实现了定制内容和自动生成代码的完美共存。本文将围绕构建SDK生成器时如何维护自定义文件展开深度探讨,结合Rust语言宏和智能文件管理机制,解析一套成熟且高效的解决方案。

传统SDK生成器面临的挑战在于简单粗暴地将所有生成文件全部覆盖,缺乏对手动添加文件的辨识能力。每次API变化触发生成操作时,诸如“retry_wrapper.py”这类开发者编写的自定义工具包文件会被误认为“多余”或“无效”,从而被删除。更为尴尬的是,部分自定义代码直接嵌入生成代码文件内,一旦重新生成,就会被最新规范覆盖,甚至带来功能损失。显然,仅仅信赖单次生成的文件列表是不够的。方案的核心在于将整个SDK代码库结构与文件的“生成归属”明确标注和管理,实现智能文件差异比对。值得关注的是,采用Rust宏系统定义SDK文件的结构和内容模板,是实现文件归属判断和智能管理的关键利器。

通过定义名为“roach_dir!”的目录宏,开发者可以将所有必须由SDK生成器管理的文件路径与相应样板内容一一映射到结构体,该结构体即代表该SDK的所有可生成文件。每个文件连接一个“RoachPath”,它既包含文件目录位置,也携带模板内容。这样,无论是新增文件还是被移除的文件,都能通过宏定义的结构明显识别。该宏一方面保证了生成文件的完整性与一致性,另一方面为后续的文件差异检测和处理奠定了基础。文件解析与版本追踪机制,是智能维护自定义文件的另一个核心要素。SDK生成时,不仅产生新的文件列表,还保存前一版本的生成文件快照。

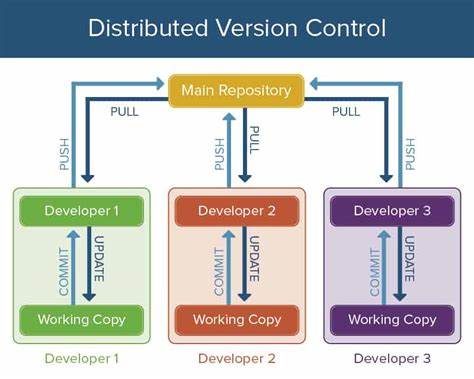

通过对比当前生成集和历史生成集,能够明确哪些文件是新增、哪些文件已经废弃。废弃的生成文件将被自动清理,而不在任何生成清单中的存在文件,则被判定为用户自定义文件,予以留存。举例来说,当API废止了“/legacy-reports”端点后,过去生成的“legacy_report.py”将从新生成任务中消失,进而通过对比机制被标记为“废弃”,并最终删除。但是,自定义添加的“retry_wrapper.py”因从未被定义在宏结构中,存在于仓库却不属于生成文件,从而被保护,不作删减。该流程的实现重在对文件路径及内容模板的集中管理,使得文件操作变得可预测、可控。进一步增强操作体验的是其与版本控制系统的无缝集成能力。

生成器通过HTTP API提供接口,用户可上传新的API描述文件以获得首次完整SDK包,或针对已有生成ID执行差分更新,从服务器获取精确的Git补丁文件,清晰反映代码变更。开发者可直接将补丁应用于本地代码库,确保除自动更新外,其他自定义文件完整保留且无纷扰。该设计极大地契合了现代CI/CD流水线的自动化需求,提升了定制SDK维护的便捷度与安全感。综上所述,打造一个优秀的SDK生成器,必须实现生成文件与用户自定义文件的清晰界定与智能管理。利用Rust强大的宏定义体系构建文件结构模型,配合准确的文件变化追踪算法,可有效保证自定义文件不被错误删除,同时自动同步API变更带来的生成代码更新。这一机制彻底解决了传统生成器中定制代码易被覆盖的弊端。

面向未来,更高级的维护需求还包括对已生成代码文件内部的变更保持支持,即“保持对生成文件的自定义修改”。这涉及更复杂的代码合并与变更追踪技术,值得期待相关后的详细分享。总的来说,现代自动化SDK生成技术的发展,正朝着与开发者工作习惯深度融合、对个性化支持更友好的方向持续迈进。开发者无需牺牲灵活性以换取自动化的便捷,反而能更高效地管理API-SDK生命周期,推动产品快速迭代与质量提升。通过采用类似Roach系统的智能生成架构,各大团队都能实现高质量、低维护成本的SDK生成和定制化需求。未来,借助AI辅助定制及智能变更合并技术的不断成熟,SDK生产力工具生态将迎来更为便捷和智能的时代。

。