比特币作为加密货币领域的先锋,最为人熟知的特点之一便是其严格限定的2100万枚总量上限。这一设置赋予比特币稀缺性,进而奠定其“数字黄金”的价值基础。然而,随着科技进步,特别是量子计算和跨链技术的快速发展,比特币这一硬性总额限制面临前所未有的挑战。QRAMP协议应运而生,成为保护比特币供应限制和增强其跨链应用潜力的创新方案。比特币2100万枚上限的核心价值在于无可更改的供给稀缺性,这使投资者能够信赖比特币不会被人为通胀或增发。然而,随着量子计算能力的提升,基于现有椭圆曲线数字签名算法(ECDSA)的比特币地址安全性遭受威胁。

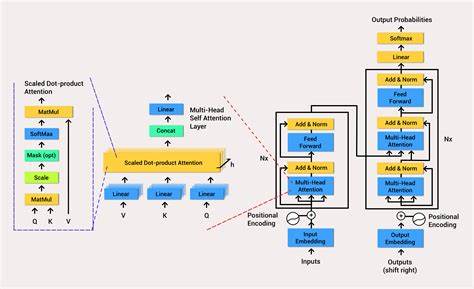

强大的量子计算机可利用算法如Shor算法从公钥中推导出私钥,尤其是对于那些已经在链上暴露过公钥的钱包,安全风险极大。此外,跨链技术推动了比特币资产在多条区块链之间的流动和应用需求,这使得传统依赖托管机构的包装比特币(WBTC、renBTC)模式面临信任和合规的双重压力。在此背景下,QRAMP协议由比特币开发者Agustin Cruz于2025年提出,旨在以全新的量子抗性和跨链资产映射架构应对比特币未来的多重挑战。该协议首次提出利用密码学证明(cryptographic attestations)来映射比特币余额,而非依赖传统托管机制制造包装资产。通俗来讲,QRAMP就像是比特币的全息投影:这些“投影”可在其他区块链上应用,但永远不会脱离其原生区块链,确保了资产的唯一性且不违反2100万的限制。QRAMP不仅解决了跨链资产的托管风险问题,还以零知识证明(如SNARKs)等先进密码学技术为载体,在保证隐私的前提下验证资产所有权。

这一设计使得非托管合成比特币(synthetic Bitcoin)可以在二层网络、其他一层区块链甚至未来的量子安全链中运行,同时保持和比特币主链的密码学绑定。为什么现在讨论合成资产?比特币使用的ECDSA算法虽然目前安全,但随着未来量子计算机破坏密码学成为可能,大量潜在被盗资产风险爆发实属警钟长鸣。2025年,全球著名资产管理机构黑石集团在其iShares比特币信托文件中公开提醒投资者量子计算所带来的安全隐患。这种可能既威胁单个资产安全,也冲击比特币网络整体的完整性。QRAMP为用户提供一种结构化的防护策略,将面临风险的资金迁移至量子安全地址,并支持通过密码证明系统跨链镜像显示余额,且无须依赖第三方托管。关于合成资产是否破坏比特币供应上限的疑虑,QRAMP的设计本质是非托管的反映机制。

每一个合成资产单位都严格绑定了比特币主链上对应真实的未花费交易输出,且系统明晰世链中资产的一一对应关系。这样,合成资产不会“增发”比特币,也不会导致供应膨胀。QRAMP的使命不是取代比特币的货币发行权,而是用图灵完备的密码证明机制延展比特币的可组合性和实用性,同时捍卫其硬上限。QRAMP的运作机制充满创新与复杂性。首要目标是识别暴露在量子风险下的地址,主要是已经在链上公开过公钥的旧钱包。随后,协议要求用户将这些资产发送到特定的“量子销毁”地址,这一步令原资产不可消费,随即生成同等数量的量子抗性比特币,确保资产安全顺利迁移。

新生成的比特币采用诸如基于格的密码算法(Crystals-Dilithium、Falcon)或基于哈希的签名方案(Sphincs),这些均被认为能够抵御未来量子计算攻击。为了确保资产的公正转换,只有在烧毁环节通过验证的资产才会被重新发行,保障1:1兑换比例,没有资产造假和通胀风险。实现这一技术蓝图势必面临社区共识的巨大挑战。QRAMP协议必须作为比特币的硬分叉升级,由网络中的矿工、节点及钱包开发者广泛支持才能落地。更重要的是,用户需积极参与迁移,否则持币将面临永久锁死和价值损失。为此,完善的用户教育和明确的迁移激励机制绝不可或缺。

QRAMP还与其他主流区块链的量子抗性策略形成鲜明对比。以太坊正探索基于账户抽象支持的哈希签名和基于格的量子安全钱包,尽管尚处理论研究阶段。专门设计的量子安全链如Quantum Resistant Ledger(QRL)直接采用了NIST认可的XMSS签名体系。索拉纳则推出量子保险库,借助Winternitz一次性签名为用户资金提供额外安全保障。然而,诸多链对量子风险的应对大多集成为可选功能,而QRAMP强调强制性迁移,是将量子威胁视为系统性紧急事件的响应。虽然QRAMP的未来尚未最终定音,其提出的方案证明了比特币社区已开始认真面对量子计算带来的传统密码学风险。

无论是QRAMP,还是未来会出现的新方案,保障比特币有限供应和安全的挑战都将在未来几年成为开发者和投资者关注的焦点。量子时代的曙光伴随着前所未有的机遇与风险。对比特币而言,唯有在传承其稀缺属性的同时审慎拥抱新兴密码技术和跨链应用,才能确保在未来的数字金融格局中立于不败之地。随着执行窗口倒计时,全球比特币生态系统也正踏上新的转型赛道。QRAMP如同开启了通往量子安全和多链互操作并行世界的大门,激励着技术社区和用户共筑更坚实的数字黄金基石。未来已来,时不我待。

。