在日本,稻米不僅是民眾每日飲食的基礎,也是傳承千年的文化象徵。然而,隨著政治與社會環境的變化,尤其是在小泉進次郎時代,稻農所面臨的挑戰逐漸浮現,讓不少農民陷入困惑,對未來充滿不確定感。本文將深入剖析這段時期的政策走向、農業現狀以及稻農們的心聲,並試圖尋找解決方案與發展新方向。小泉進次郎作為日本政壇年輕一代的代表,曾因其環境保護和農業振興的承諾受到廣泛關注。然而,政策推行過程中,不同利益群體間的矛盾與摩擦逐漸浮現,特別是農業領域內部的結構性問題。首先,在農業政策方面,小泉推動的改革注重可持續發展與環境保護,鼓勵稻米生產向高效率、多樣化與低碳排放轉型。

盡管此舉應具長遠益處,但對傳統稻農而言,改變不僅意味著經營模式的調整,更牽涉到技術更新與資金投入,讓不少農民感到壓力山大。不少年長農民對新技術和政策的接受度較低,加上農村人口外流,年輕一代接手農業的意願不足,形成勞動力短缺的現象。這樣的背景下,稻米產業陷入生產成本上升與利潤縮減的矛盾,使得農民收入和生活品質受到威脅。再者,氣候變遷對農業的影響日益明顯,稻米生產的穩定性面臨更大挑戰。極端天氣、颱風及水資源不穩定已經讓部分稻田產量減少,亦使農民必須投入更多資源來防範災害,進一步提升生產成本和風險管理難度。在這些外部壓力下,政府的補貼與支持雖然存在,但多數農民認為力度不足或效果有限,無法完全緩解經濟及技術上的困境。

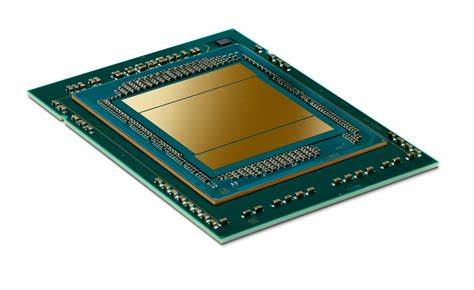

小泉時代雖屬改革時期,但政策常因行政程序繁複及地方政府執行力度不一,導致農民難以獲得直接幫助或理解政策意圖。同時,農產銷售管道也面臨瓶頸。隨著消費者飲食習慣改變及進口稻米競爭日增,日本稻農的市場壓力越發沉重。不少農民反映,缺乏對市場趨勢的應對策略及品牌建立,使得日本國產好米難以在價格與品質上取得優勢,進一步影響了生產積極性和產業競爭力。然而,困境中也孕育著轉機。小泉時代所強調的環境保護理念,推動農業逐步朝向智慧化、現代化發展,包括推廣自動化機械、無人機施肥與灌溉系統,以及數據分析技術輔助生產決策,這些科技的引入可望在提升生產效率和質量的同時,降低勞動力需求。

此外,稻米加值與多元化發展成為新的突破口。部分農民嘗試開發有機稻米、有特殊香氣或營養成分的品種,並結合當地觀光產業,推出稻田體驗與農村旅遊,拓展收入來源。政府與民間機構也加強對稻農的教育與技術支援,培育農業新創業者,鼓勵年輕人返鄉投入傳統產業革新。總結來看,小泉進次郎時代的改革帶來了前所未有的挑戰與機遇,稻米農業的未來依賴於政策的有效落實、科技的普及應用以及農民的積極轉型。唯有在政府、產業鏈與農民三方協力合作下,才能有效破解困局,實現日本稻米產業的永續繁榮。隨著全球糧食安全的議題提升,日本稻農的生存與發展也越顯重要,希望透過多元策略與創新精神,讓這一世代農業守護者不再困惑,迎向更加明亮且穩健的未來。

。