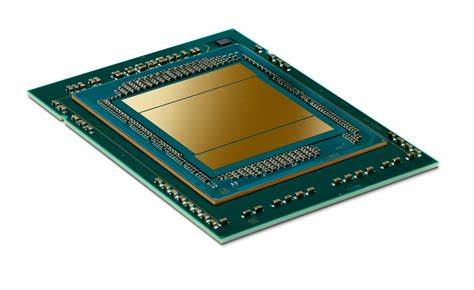

近年来,全球半导体行业进入了前所未有的竞争和变革期。作为行业领头羊之一的英特尔,正经历着重大战略调整与技术创新的双重考验。在持续的技术迭代中,英特尔试图将制程工艺重新置于其代工业务的核心地位,力图通过尖端工艺推动公司未来的业务增长与市场竞争力。英特尔18A工艺即将成为这一战略的关键节点,它被视为类似传统2纳米的先进技术,代表着英特尔在晶体管缩减和性能提升方面的重大突破。尽管英特尔以往在10纳米及7纳米工艺节点发布上出现过延误,这一次公司似乎准备更为稳健地挤压技术极限,以弥补此前的失地。核心技术创新集中于RibbonFET栅极全包覆晶体管设计和PowerVia背面供电技术。

RibbonFET的设计有助于大幅提升晶体管开关速度和功率效率,而PowerVia则有效解决了传统供电方案对芯片性能的制约问题,改善了电流传输路径,有助于降低噪声和电源电压波动的影响。这为提升芯片整体性能奠定了基础。随着制程工艺的升级,英特尔还计划在14A工艺上引入高数值孔径(High-NA)极紫外光刻技术。这种技术能够显著缩小光刻掩模的尺寸,从而实现晶体管更细微的调整和更高的集成度。这不仅提高了晶体管的性能密度,还有助于降低功耗,适应未来人工智能和高性能计算等应用对能效的严苛要求。技术上的突破带来了巨大的资本投入需求。

英特尔的现任CEO坦言,公司14A工艺的投资回报需要依赖于内部产品和足够的外部客户。与台积电相比,英特尔面临着获得外部客户订单的挑战,尤其是在14A及之后更先进节点的开发上。台积电N3和N2技术已实现量产,并有强大的生态支持,这使得台积电在先进制程市场占据先机。与此相反,英特尔18A工艺的产能目前主要满足自身产品,外部客户尚未大规模加入。这种局面使得英特尔不得不谨慎对待14A的投产节奏,以确保投资的合理性和效益最大化。然而,这并非意味着英特尔放弃了外部客户的拓展。

公司积极寻求战略合作,试图引入更多客户参与工艺节点的共创和完善,避免重复18A阶段“客户参与不足”的困境。在市场战略上,英特尔正努力实现内部产品与代工业务的双轮驱动。通过将18A工艺应用于未来三代处理器,加速自家产品更新换代,确保技术升级不至于被竞争对手落下。同时争取14A工艺吸引外部客户,为加大产能投资提供资金保障。英特尔庞大的裁员计划在一定程度上反映了其经营压力以及产业转型的阵痛。短期内,人才流失可能影响其技术创新速度和竞争力,但通过精简管理层和业务线,英特尔试图提升运营效率,将更多资源聚焦于核心业务和战略重点。

英特尔面临的挑战不止于技术和资本,市场竞争加剧尤其是在人工智能领域的投入与布局上,英特尔显得更加谨慎。相比英伟达和AMD,英特尔目前的AI芯片开发节奏较慢,未来的AI战略侧重于系统级整合和差异化应用,如推理和代理AI,而非单纯追逐训练型大模型的算力。这种调整体现了英特尔对自身优势领域的聚焦,同时希望通过软硬件协同创造独特价值,避免陷入无休止的纯算力竞赛。在数据中心业务方面,英特尔最近财报显示,虽然服务器产品销量增长,销售价格却因竞争压力下降,反映行业利润空间紧缩。与此同时,英特尔代工业务虽营收稳健,但依然亏损较重,设备资产减值加剧了财务负担。强烈的市场竞争推动英特尔加速改革,但盈亏转正仍需时间验证。

值得关注的是,生态系统与供应链的重构给英特尔带来新机遇。台积电和三星等巨头的大规模资本开支以及新基地建设为产业带来更多产能,同时使得技术竞争愈加激烈。英特尔通过掌握制造核心技术和独特的设计优势,试图维持差异化竞争路线,避免陷入纯粹产能竞赛。未来几年,制程的性能、功耗以及良品率将成为行业赢者的关键指标。英特尔的RibbonFET与PowerVia组合技术,不仅代表着制程节点的提升,更折射出芯片整体设计理念的革新。制造工艺与产品设计的协同推进,才是科技公司维持长期竞争力的根本。

当前全球产业大环境中,功耗控制和能效是热点方向,尤其在AI运算和边缘计算的需求增长下,更加微缩且高效的制程工艺将决定芯片的核心竞争力。英特尔若能在14A及后续技术节点实现良好产能、优异的良率和良性的客户关系,将对自身市场地位形成强大支撑。总结来看,英特尔当前正试图以制程工艺的技术领先性重新夺回话语权,实现产能与客户需求的平衡。虽然挑战重重,但通过中长期的战略布局和技术积累,公司依旧有机会在关键市场中占据一席之地。全球半导体的未来,将是制程技术与产业生态的深度融合协作时代,英特尔的每一步都牵动着这个生态链的变革与演进。正如其高层所言,唯有深刻理解工艺制造的本质并合理运用资本,才能在动荡中立于不败之地。

英特尔的18A与14A工艺不仅是技术指标,更是一场关于创新、信任和市场战略的博弈。随着节点推进、客户逐步扩展,其发展动态必将持续吸引产业界和市场的高度关注。未来的半导体舞台上,谁能把握好“工艺马车”,谁就能引领这场竞争的胜利。