在科学研究的世界中,正面成果往往占据着主导地位,助力科研人员赢得认可、资助和晋升。然而,无效结果——即实验未能支持假设或没有显著效果的数据,虽然同样极具科学价值,却常常被忽视或难以发表。越来越多的科研工作者开始意识到,无效结果对科学知识的累积和研究方向的校正至关重要,然而,他们在努力发表这些结果时仍遭遇诸多挑战。 无效结果为何重要?科学探索的本质是验证假说和理论,无论结果是肯定还是否定,都能够为后续研究提供方向指引。无效结果能够防止重复投入资源在已被证伪的路径上,减少资源浪费,提高研究透明度。此外,发布无效结果能够促进方法学的改进,展示研究中的潜在局限和变数,从而推动科学方法论的发展。

科研界对此的认知逐渐提升,越来越多科学家呼吁对于无效结果应给予更多关注并纳入主流发表体系。 尽管如此,无效结果的发表门槛依然很高。首先,学术期刊普遍更倾向于发表具有显著创新性和正面效应的研究,认为这类结果更具有吸引力和影响力。由此造成所谓的“发表偏倚”,即研究只有在获得阳性结果时才更容易脱颖而出。科研人员因此往往因担心职业声誉和评审困难,选择不提交无效结果或者直接放弃撰写相关论文。 其次,传统科研评价体系过度依赖发表数量和影响因子,忽视内容多样性和研究的完整性。

这种导向使研究者在追求高影响力发表时不得不顾及“成功”结果的比例,从而导致无效结果成为被边缘化的存在。科研项目的资助机构和学术机构也往往更青睐于“突破性”成果,这进一步加剧了无效结果的“发表危机”。 此外,缺乏专门接纳无效或复现研究的学术期刊和平台也是重要瓶颈。虽然近年来出现了某些针对负面结果的开放获取期刊和数据存储库,但整体覆盖尚有限,且因认知度不足,投稿量仍小。研究人员常常对于如何设计、整理和投稿无效结果感到困惑,诸如数据格式、分析透明度、结果解读等环节缺乏统一指导。 面对上述困境,科研社区正积极寻求改变。

一方面,诸多学术联盟和研究资助机构开始倡导开放科学及研究透明度,鼓励研究者发布完整数据和所有结果,不论其显著与否。部分国家层面也引入政策,要求资助项目注册预实验方案并公开所有研究产出。 另一方面,学术出版机构纷纷推出专门栏目或期刊,支持无效结果和复制研究的发表。这些变化有助于降低发表门槛,构建更包容的学术发表环境。平台的优化使研究人员能够更便捷地共享无效数据,同时借助同行评审保障研究质量。 此外,科研文化的转变不可忽视。

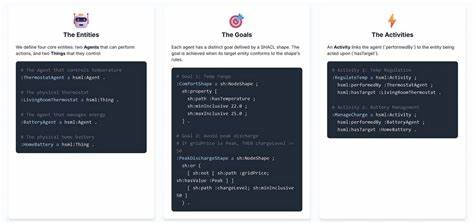

科研领导者和资深学者越来越多地在公开场合强调无效和负面结果的重要性,为年轻研究人员树立榜样,减轻他们在学术压力中的焦虑感。学术会议和研讨会也加入了讨论无效结果和复制研究的议题,推动科研社区形成良性互动。 同时,数据科学和人工智能技术为无效研究数据的管理和分析提供了新工具。结构化的数据库和智能检索系统可以帮助研究者发现隐含的负面结果,促进跨学科的数据整合和知识挖掘。未来,这些技术辅助手段或将进一步提高无效结果的利用率和影响力,促进科学进步。 综上所述,科研人员对无效结果本身持高度认可态度,但社会环境、评价体系和出版渠道的限制使得无效结果的发表仍面临重重阻碍。

唯有通过制度改革、文化塑造、技术创新的多重合力,才能真正挖掘和释放无效研究的潜力。推动无效结果的透明公开,不仅是科学诚信的体现,更是科学自我纠偏和可持续发展的基石。未来科研的繁荣,离不开对所有科学证据的尊重与公正对待。