近年来,随着人工智能技术的飞速发展,大语言模型(LLM)逐渐成为众多领域的关键利器,然而其强大的能力同样被网络犯罪分子所利用。近期,安全行业揭示了一款名为LameHug的恶意软件,首次将LLM技术应用于网络攻击中,开创了勒索软件和远程控制恶意软件的新纪元。本文将带您深入了解LameHug的诞生背景、技术架构、行为特点以及应对策略,助力读者全面掌握这一威胁的本质和防御要点。 LameHug恶意软件的首次曝光发生在2025年7月初,当时乌克兰相关执法机构收到大量恶意邮件,邮件利用被攻陷的账户发出,包裹内含伪装成无害文件的ZIP归档,其中隐藏着名为LameHug的恶意负载。该软件主要针对运行Windows操作系统的个人和企业计算机进行感染。 独特之处在于,LameHug采用Python语言开发,且借助AI开源平台Hugging Face的API接口,连接阿里云开发的Qwen 2.5-Coder-32B-Instruct模型。

这款基于大规模训练的语言模型,原本设计用于代码生成和编程指令执行,能够将自然语言描述精准转换为脚本和系统命令。 利用这一技术,攻击者无需硬编码固定指令集,而是通过交付给LLM定制的提示词(prompt),实时生成适应感染环境的恶意命令。这样的动态指令生成机制极大增强了恶意软件的灵活性和隐蔽性,使得传统基于特征签名的安全防护系统难以检测或拦截。 在实际攻击中,LameHug首先会在受害机器上收集系统信息,如操作系统版本、权限状态、网络配置和已安装软件列表,数据存储于info.txt文件。随后,恶意软件递归扫描“Documents”、“Desktop”、“Downloads”等用户文件夹,重点搜集文档、媒体文件以及可能包含敏感信息的内容。 所有搜集来的信息都会通过安全文件传输协议(SFTP)或HTTP POST请求回传给攻击者,确保后续指令能够基于最新的系统状态进行调整。

由于数据传输采用常见协议,且往往嵌入合法流量中,使流量监控和异常检测变得更加困难。 此外,LameHug恶意软件的存在也意味着网络安全防御正迎来新挑战。传统的入侵检测依赖于签名库更新和规则匹配,面对不断自动生成的网络攻击代码,容易陷入“以点破面”或“追踪不到源头”的困境。 网络安全专家建议,面对基于LLM的恶意软件威胁,应加快推广行为分析和异常检测技术,包括利用机器学习对系统调用、网络流量和用户行为模式进行深度挖掘,及时发现不符合正常使用习惯的活动。同时,强化邮件安全策略、培训用户识别鱼叉式钓鱼攻击,进一步堵塞初始感染渠道。 在企业层面,完善补丁管理和访问控制策略至关重要。

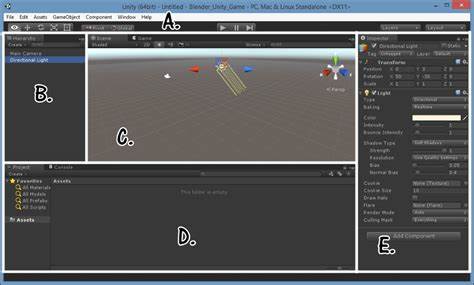

定期更新Windows系统及应用程序,关闭无关服务,限制高权限账号的使用范围,配合安装端点检测响应(EDR)产品,能够提高对动态生成攻击行为的响应速度。 更广泛地看,LameHug事件预示着网络攻击手段的智能化趋势不可逆转。未来,随着AI技术不断普及,攻击者有望开发出更加复杂和隐蔽的威胁载体,自动化、多样化的攻击策略将成为常态。 防御者需要紧跟技术发展步伐,构建多层次、多维度的防御体系,结合人工智能与网络安全专家的智慧,实现对威胁的快速识别和精准打击。 总结来看,LameHug作为全球首款公开报道使用大语言模型驱动指令生成的恶意软件,其出现标志着网络安全防护进入智能时代的关键转折点。利用LLM减少人为编写代码的工作量,攻击手段更为灵活,检测难度大幅提升,推动传统安全模型的转型。

对于广大用户而言,提升个人和组织的安全意识、保持设备系统最新状态、避免点击不明链接和附件,是防范LameHug等新型恶意软件入侵的第一道防线。同时关注权威安全机构发布的信息和补丁,及时采取防御措施,有助于抵御未来AI驱动的网络攻击风险。 未来,学术界与产业界需加强合作,围绕AI安全展开深入研究,建立更先进的检测算法,防止语言模型被滥用,确保人工智能技术能够服务于全社会的安全与发展。通过持续创新和协同防御,我们才能在智能化网络时代筑牢数据信息安全的坚实屏障。