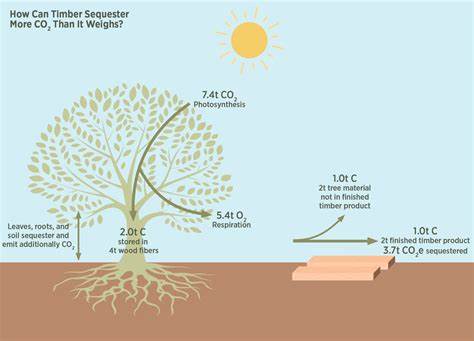

随着全球气候变化的加剧,二氧化碳的有效捕获与储存成为科学界和工业界亟需解决的重大挑战。传统工业碳捕获技术大多耗能高、依赖极端环境条件,难以实现广泛且环保的应用。近期,科学家们将目光转向自然界的生态系统,特别是以光合微生物为核心的生物系统,探索其在常温常压、无化学添加剂条件下高效、可持续的碳吸存潜力。光合活性材料作为一类新兴的工程生物材料,通过将光合微生物固定于高透光、高扩散性的高分子聚合物网络中,不仅具备生物活性还能实现结构化设计,成为碳中和与环境修复的创新前沿。光合活性材料通过双重机制实现碳的固定,一是通过微生物的光合作用生成生物质,二是通过微生物诱导的碳酸盐沉淀(MICP)形成稳定的矿物碳酸盐沉积,有效固定二氧化碳,提升了碳的存储稳定性和效率。研究团队采用碧绿菌Synechococcus sp. PCC 7002作为光合微生物,通过将其悬浮在以Pluronic F-127及其改性产物为主的光敏交联水凝胶中,利用数字化打印技术制备出具有高度可控微观结构的三维活性材料。

这一特殊水凝胶体系具备极高的透明度,能最大限度地保证封装微生物对可见光的吸收,支持其长期稳定生长。此外,该体系通过光激发交联形成稳定的网络结构,为细胞提供适宜的机械支撑和养分传输路径。实验数据显示,封装的碧绿菌菌群在培养条件下持续生长,细胞聚集体在水凝胶中逐渐形成,生物质显著增加,山性地确保了碳的生物转化。与此同时,在模拟海水环境中,由于微生物代谢引发环境pH升高,促进了Ca2+和Mg2+等离子与碳酸盐根结合,完成了碳酸钙及碳酸镁的沉淀。显微染色、扫描电子显微镜及X射线衍射分析证实矿物相中主要为含镁钙碳酸盐,结构晶莹致密,具有较高的稳定性。热重分析进一步确认沉淀矿物的碳含量,表现出有效且持久的无机碳固定能力。

材料经过连续数十天甚至一年的培养,表现出机械性能逐步增强,储存模量及材料韧性明显提升,表明矿物沉积不仅实现碳固定,还赋予了材料结构加固的效应。为了进一步提升材料的光合效率和气体养分交换效果,团队采用体积成型光刻打印技术制造出高孔隙度的三维格状结构,灵感来源于自然界的细胞流体学,设计内部通道以促进光线和培养液的均匀渗透,实现被动介质运输及最大限度的光照覆盖。此类结构不仅节约了培养液用量,也避免了完全浸泡所带来的资源浪费,保证了微生物处于最优生态位,实现高效 CO2 捕获和生物质累积。更大尺度的打印和应用验证显示,类珊瑚结构表面材料设计可提高单位面积的活性体积比例,进一步提高光利用率和碳固定效率。经过400多天的实验证明,该光合活性材料可稳定地吸存26毫克二氧化碳每克水凝胶,是传统材料和工业碳矿化技术的有力竞争者,且不依赖于专门化学物质输入,操作条件极其温和。该技术的实现为绿色建筑、环境修复、碳中和城市等领域应用提供了新路径。

未来,随着基因工程和合成生物学的发展,进一步通过遗传改良或微生物群落优化,可望实现更高的光合效率和矿化产率。此外,借助先进的光学设计和大规模制造平台,能够满足更大范围、多样化场景的碳捕获与利用需求。与此同时,需要开展完整的生命周期评估,以准确衡量系统整体碳足迹和环境影响,确保其在减缓全球变暖中的实际贡献。总体来看,光合活性材料结合了生物固碳和材料工程的优势,实现了低能耗、环境友好、可持续的双重碳吸存策略,代表了未来碳捕获技术的创新方向。其在建筑材料、城市绿化、工业排放处理等多个领域皆具备广阔应用前景,助力构建低碳社会。通过不断优化材料性能、微生物功能及结构设计,光合活性材料有望成为解决人类二氧化碳净排放挑战的重要利器。

。