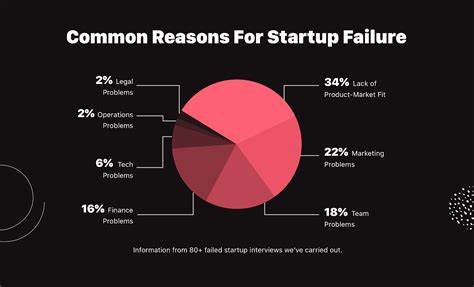

随着开源运动的蓬勃发展,越来越多的创业者投身于基于开源项目的商业化探索,希望将技术创新转化为可持续盈利的企业。然而现实往往残酷,数据显示大约九成的初创企业在成立后的数年内无奈夭折,开源领域的创业也不例外。造成这一现象的原因多种多样,根本上源于创业者在推动项目向商业转变时忽视了多方面因素,存在诸多盲点和误区。深入剖析这些失败的共性,有助于创业公司认清自身风险,调整战略方向,获得核心竞争力。最先需要明白的是,开源项目的活跃社区与技术认可虽极具价值,但这绝不等同于商业上的成功。很多创业者往往在拥有一定用户基础后,便过早乐观地认为收入会自动流入,这是不可取的心态。

没有合理的商业计划和明确盈利模式,增长和广泛应用本身无法保证良好的财务回报。创业者必须清晰界定未来的产品服务路线,并积极验证市场需求,明确目标客户群体。市场规模与用户付费意愿是难以回避的关键指标,不能被忽视。此外,与社区成员展开坦诚且深入的对话,是验证产品市场契合度的有效途径。忽略向用户提出关键性问题,尤其是有关付费意愿和使用场景的探讨,常常导致产品定位偏离市场核心需求。许多开源创业者更加偏重技术开发,缺乏商业敏锐度,往往错误地将自己的使用需求当作整体市场的代表,这种认知差异极易致使商业模式脱节。

更为重要的是,许多缺乏系统规划的企业缺少清晰的产品路线图与阶段性目标。梦想虽然重要,但没有将这些愿景细化为可执行的时间表和里程碑,将难以形成稳健的市场扩张动力。设定财务目标的同时,要明确配套的用户转化路径、营销策略及差异化竞争优势。否则,随意的尝试只会浪费宝贵的资源,削弱团队合力。创业过分相信用户数的自然增长会自动带来财务成功是一大误区。即使产品优质,若不主动制定针对性的推广计划,持续影响潜在客户,客户增长和变现速度依然难以令人满意。

市场竞争激烈,开源项目如果不能清晰传达自身独特价值,难以吸引并留住愿意为此付费的客户。与此同时,企业更应坚守核心使命,避免一味追逐短期订单或迎合单一客户的临时需求,而偏离产品初衷和社区定位。虽然商业上的诱惑难以忽视,但盲目接受不符合战略方向的定制开发,可能侵蚀产品的整体竞争力,降低对主要用户群的吸引力,最终蚕食品牌价值和长远成长空间。合理聚焦是企业资源利用的重要原则,盲目“全盘开拓”反而易导致效能降低和资金链紧张。开源创业公司的资源普遍有限,应优先集中精力做好几项核心功能和优质体验。过早推展过多模块,频繁推出新功能,虽看似进展迅速,实则分散技术及运营团队的注意力,拉长产品开发周期,增加管理难度。

开源项目的贡献者在社区建设中起着重要纽带作用,他们在技术细节、推广宣传和创新驱动方面贡献不可替代的力量。但企业千万不能仅以贡献者视角替代终端用户需求。贡献者常具备较高技术门槛且倾向于DIY,未必愿意或需要为专业增值服务付费。广大普通用户才是收入的主要来源,必须重视他们的反馈和体验诉求。开源文化倡导自由和共享,这也令许多创业者心存顾虑,迟疑于开启或提早收费,担心失去社区支持。这种“恐惧收费”的心态不仅影响收入增长,还可能导致产品价值被严重低估。

合理定价既体现了企业的价值主张,也为可持续运营提供保障。如何在开放源码与商业利益之间找到平衡,是创业者亟待掌握的经营课题。人才决策亦需审慎,许多开源创业公司急于招募大型企业背景的“明星”高管,希望借此快速复制成熟公司的成功经验。然而过于激进的高层更迭,未必适应初创阶段的动态与规模,往往带来文化冲突和团队协同障碍。成功的团队构建应基于企业现阶段实际需求,寻找既懂行业又善于创业环境管理的复合型人才。随着公司规模扩大,原有流程和管理模式很快显露出瓶颈。

现阶段简单的沟通协调机制不足以支持人员翻番式增长,任务责任不清导致效率降低和内耗。积极预判成长中的“痛点”,及时优化流程,明确岗位职责,搭建适宜规模的组织架构,对于减少成长阻力,提升整体战斗力至关重要。综上,开源创业的转型道路充满挑战。只有早期就建立明确且现实的商业模式,主动与用户深入沟通,制定清晰的产品与销售路线,保持战略聚焦,合理估值并勇于收费,挑选契合企业文化的人才,顺应企业规模的演进优化管理,才能在激烈市场中立足。每一条都不是孤立存在,而是构成企业健康生态的关键环节。创业者切莫轻视任何一个细节,否则即使拥有令人瞩目的技术创新,亦难逃失败的厄运。

回顾失败案例,一再见证上述误区导致资金链断裂、团队瓦解或市场边缘化。开放的技术精神必须结合务实的商业智慧,才能真正创造持续价值。在这条风雨兼程的创业之路上,唯有慎思笃行,方能化挑战为机遇,真正实现基于开源的创新与商业共赢。