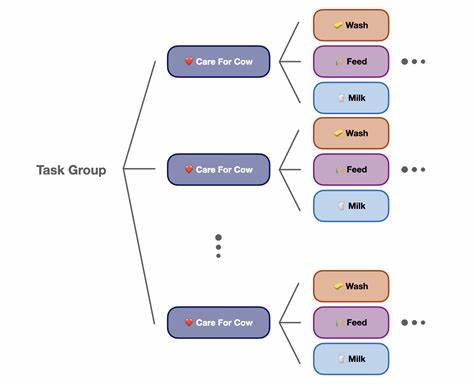

随着计算机软硬件性能的提升,异步并发编程已成为打造高效响应系统的必备技能。传统的后台任务经常被用来完成一些需在主流程之外执行的工作,诸如日志记录、指标收集或异步消息处理等。然而,后台任务通常存在难以管理、错误处理复杂且生命周期难以控制等问题,给程序的稳定性带来隐患。本文将聚焦于树状结构并发的核心理念,深入探讨传统后台任务存在的问题,进而揭示如何利用演员模型(Actor Pattern)替代后台任务,以实现更结构化且安全的异步并发代码。树状结构并发是一种基于树形调用关系的理念,强调每一个子任务必须且仅有一个明确的父任务,而每个父任务又可以并行执行多个子任务。这一设计带来的最重要的优势之一是子任务不会比其父任务存在时间更长,确保资源管理的可控性以及任务终结的可预期性。

相较于无根的后台任务,这种结构使得错误传播和取消操作更加自然,极大地降低了并发导致的复杂度。尽管树状结构并发广受推崇,但实际应用过程中,有一个经常被提及的问题是“如何在函数返回后继续安全地执行工作?”例如,在构建HTTP服务器时,我们希望快速响应客户请求的同时,将日志写入和统计数据收集以异步方式执行,以免延迟响应时间。很多开发者会选择使用诸如 task::spawn 之类的API,将任务脱离当前执行上下文“自由”地调度到后台。虽然这种方式能满足不阻塞主流程的需求,却破坏了树状结构并发的根本规则——每个子任务都必须有唯一的父任务。后台任务由于没有逻辑上的父任务对其进行管理,导致失败后无法捕获或重试,同时也难以对任务执行进行取消操作。当后台任务崩溃或消耗资源时,系统缺乏连贯的管理机制,容易产生资源泄漏和运行时错误。

为了解决后台任务与树状结构并发的矛盾,演员模型提供了理想的解决方案。演员模型将可执行的计算封装到“演员”中,每个演员拥有一个自己的消息队列和执行逻辑,能够接收外部发送的消息并异步处理。通过显式的消息传递,系统形成一个清晰的层级结构,每个请求或任务可以通过发送消息调度给对应演员进行处理,保持了逻辑上的树状依赖关系。现代语言如Swift 原生支持演员机制,利用语言层面的线程安全和状态封装,简化了编写安全并发代码的难度。而在Rust等生态中,也可以借助channel(通道)和异步执行框架组合自定义轻量级的演员系统。实现一个基本的演员模式并不复杂,只需定义一个专门用于接收消息的结构体和对应的消息通道。

该演员启动时在后台持续监听其消息队列,使用如 futures-concurrency 提供的ConcurrentStream工具以受控的并发度处理消息,实现后台工作的合理分配和管理。与无根任务不同,演员任务被纳入父任务管理范围,允许错误及时捕获,消息排队确保任务按序执行,且父任务能够优雅地取消或重启子任务。以HTTP服务器为例,将请求监听和处理拆分为两类逻辑:主线程专注于快速响应,后台演员处理日志记录和异步业务计算。客户端请求到达时,服务器主线程将消息发送至演员,在响应返回的同时,后台异步执行所需工作。这样设计不仅提升了响应速度,更保障了后台任务的生命周期以及错误管理的一致性。演员模型相较于传统的全局任务池同样具有更清晰的本地性与管理能力。

全局任务池往往难以定位问题和跟踪任务状态,而演员模式构建了一套可追踪、可控的任务树系统,让开发者能够精准定位、调整和扩展并发结构。树状结构并发配合演员模型的结合,正逐渐走向成为构建现代高性能网络服务和异步应用的最佳实践。通过明确的父子关系、消息传递机制和并行执行控制,极大降低了并发带来的复杂性和潜在风险。未来随着语言对演员支持的不断完善,开发者将更容易地构建具备高度健壮性和可维护性的异步系统,而无需再为后台任务的失控和不可控性担忧。综上所述,将后台任务替换为演员模式,是实现树状结构并发原则的关键一步。它既保证了后台工作的独立执行,又维护了计算的层次关系,提升了任务管理的效率和安全性。

理解和掌握这一模式,将助力开发者在并发编程的道路上迈出坚实有力的步伐。