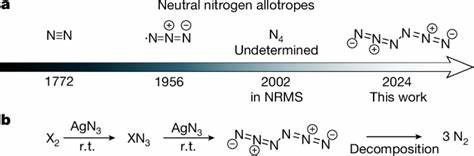

氮元素作为自然界中最丰富的元素之一,其分子形态主要以惰性的双原子分子N2形式存在,广泛存在于大气中。然而,除了N2之外,更高阶的中性氮同素异形体由于其极度不稳定性,一直未能被成功合成和稳定存在。近年来,科学家们对多氮化合物及其多样化结构表现出浓厚兴趣,主要出于其高度储能特性及环境友好型无有害副产物的优势。六氮分子(N6),作为一种尚属未知领域的中性分子氮同素异形体,其合成和特性研究受到了极大的关注。最新的研究成果成功实现了C2h对称性六氮分子的制备,为这一领域树立了里程碑式的进展。六氮分子的制备是在气相条件下通过二卤素(氯或溴)与银叠氮化合物(AgN3)的反应实现的。

该反应过程在室温下进行,随后通过低温基质捕获于极低温(约10开尔文)的氩基质中,有效稳定了生成的六氮分子结构。该方法巧妙利用了银叠氮化合物作为反应前体的高效性质及气相反应的速率优势,避免了较高温度下过早分解和副反应的发生。通过对比氯气及溴气参与的反应,确定了产物中不含卤素元素,进一步有力支持了产品为纯氮多原子分子结构的观点。此外,将气相生成的六氮分子凝结成液氮温度(77开尔文)下的薄膜,证实了该分子具有足够的热力学稳定性,可在较高温度条件下存在。这一突破不仅展示了分子级别N6的稳定存在,也为其物理性质测试提供了更加便利的实验平台。表征手段方面,红外光谱与紫外-可见光谱的组合运用成为验证六氮分子结构的关键。

采用15N同位素标记技术,使红外光谱中特征吸收峰的位移规律得以严密对应理论计算,从而进一步确认了六氮分子的存在。红外光谱中,多个显著的振动频率峰与计算出的六氮分子特征振动模式高度吻合,特别是对称及非对称伸缩振动明显区分出两个N3基本单元的存在。紫外-可见光谱的实验结果同样与时间相关密度泛函理论(TD-DFT)计算的电子激发能匹配,揭示了分子内部电子跃迁的特点,支持了六氮分子特征的电子结构。计算化学的深入研究对六氮分子的结构稳定性与能量特征提供了科学解释。高水平耦合簇单点能计算(CCSD(T)/cc-pVTZ)结果显示,六氮分子的稳定构型为C2h对称性trans-异构体,其键长及键级体现了类似于二氮分子之间的双键特征。具体来说,六氮分子中存在两个末端的N3亚基,通过较短的双键连接,这种连接赋予了分子一定的稳定性。

此外,自然键轨道分析揭示了分子中局部电荷分布均匀,且未见高度极化的化学键,解释了分子相对较大的能垒,阻碍其向更小分解产物过渡。动力学分析结果令人振奋,分子分解为标准N2气体的能垒高度达到了14.8千卡/摩尔,相比于先前报道的中的其它高阶氮同素异形体高出许多,显示出较长的半衰期。尤其是在低温环境,六氮分子的计算寿命甚至可达数年级别,这一稳定性允许其被捕获并进而研究。相比之下,经典的环状六氮(六氮环,hexazine)因量子力学隧穿效应易分解,寿命极短。六氮分子的能量释放潜力同样引人瞩目。计算表明其分解产生的能量高于诸如三硝基甲苯(TNT)和八硝基环辛烷(HMX)等传统爆炸物的两倍左右,是一种极具前景的新型高能量密度材料。

由于其分解产物仅为环境友好的氮气,六氮分子作为储能材料具备显著的清洁能源优势,有望在未来能源科技领域发挥重要作用。六氮分子的制备过程高度依赖实验室条件的严密控制。银叠氮化合物的合成本身具备一定的安全风险,由于其极易爆炸和高自燃性,操作过程需采取包括防静电、防摩擦和光照最小化等多重安全措施。反应体系中,通过将卤素气体缓慢通入盛有AgN3的反应装置,在减压环境下有效地促进了气相反应物的连续交换,最大限度降低了副反应发生概率。反应生成物被迅速捕获于10开尔文条件下的稀有气体基质中,避免了高温对高能不稳定物种的破坏。该基质稳定技术不仅保证了分子的隔离,还提供了精确光谱分析的稳定样品环境。

此次六氮分子的成功制备和鉴定,是长达数十年氮高能化合物研究的里程碑,证明了即使是极度不稳定的中性分子同素异形体,通过巧妙的实验设计与前沿计算结合,仍有可能获得可观测且具有实际应用潜力的稳定状态。展望未来,这一研究为高能量储存材料的设计开辟了新路径。进一步优化六氮及其他多氮分子的合成工艺,研究其在常温及常压条件下的稳定性,将推进其在推进剂、爆炸物及新能源领域的应用。与此同时,深入探索其电子结构和反应机理,有望揭示更多尚未被发现的氮同素异形体,丰富氮化学的基础理论与应用前景。科学界期待借助于更高精度的计算方法和先进的实验技术,进一步深化对多氮分子热力学和动力学行为的认识,为实现安全、高效、环保的氮基能源材料奠定坚实基础。六氮分子的问世不仅提升了人类对元素氮多样性和潜力的理解,也为未来新能源材料的发展指明了方向,代表了绿色化学与能源科学的前沿突破。

。