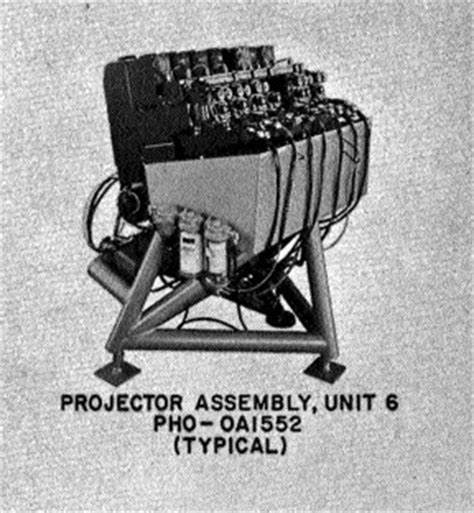

在20世纪中叶,科技与审美的双重追求推动了显示设备技术的重大飞跃。Eidophor投影技术正是在这一背景下诞生,成为1950年代至1960年代间最具标志性的空间时代视频投影方案。其独特的工作原理和大胆的设计不仅在当时的商业和娱乐领域引发轰动,也为后来的大型屏幕视频显示技术奠定了基础。Eidophor的诞生可追溯到瑞士物理学家弗里茨·弗林特利(Fritz Fischer)的发明,他致力于克服传统电子投影技术存在的局限。那时的投影设备普遍存在亮度不足、画质模糊以及设备体积庞大等问题,制约了其广泛应用。Eidophor采用了一种创新的光学机械混合系统,通过将影像先转换成电荷信号,再在一块油膜上形成变形影像,最后将光束投射出去,极大提升了投影画面的亮度与清晰度。

其核心是利用静电吸引力在油膜表面生成微细起伏,改变反射光的方向,从而构造出清晰的动态图像。这种油膜投影技术不仅提升了图像的动态范围,还使得设备在长时间高强度运行时具备较高的稳定性。Eidophor投影系统整体庞大,却成为电影院、大型会议和展览等场所首选的大屏幕显示方案。它实现了画面尺寸达到数米甚至数十米,满足了当时大众对视觉冲击力的渴求。与同时代的其他技术相比,Eidophor在颜色逼真度和画质稳定性方面表现出色,标志着从黑白向彩色影视体验的飞跃。虽然现代数字投影技术后来逐渐取代了Eidophor,其影响依然深远。

Eidophor展示了科技与艺术结合的无限可能,激励了后来者在影像显示领域不断探索与创新。回顾这段历史,Eidophor不仅是技术发展的见证,更是人类对未来视觉体验不断追求的生动写照。如今,在科技飞速发展的时代,重温Eidophor不仅能感受到早期科技人员的智慧和勇气,也助于我们理解现代视频技术背后的演变轨迹。这个1950年代的“太空时代”产物以其独特魅力和重要贡献,永远铭刻在视频显示技术的历史长河中。