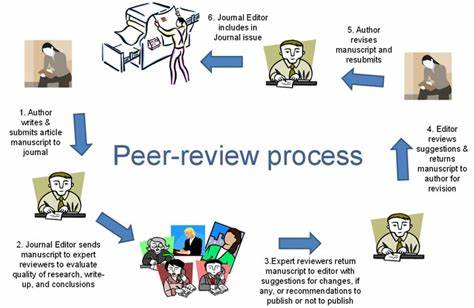

在科学研究领域,同行评审一直被视为保障论文质量、验证研究成果的重要机制。科学家们通过这一制度相互检查、提出改进意见,从而保证学术论述的严谨与可信。然而,近年来越来越多的学者和科技工作者开始反思这一制度的弊端,认为传统同行评审有时恰似互联网匿名世界里的“喷子”,甚至造成了对科研人员的不公平对待与心理伤害。 同行评审的核心理念在于通过专家匿名审查,排除研究中的错误和偏见,强化学术质量,提升科学传播的准确性。但在匿名机制背后,隐藏着潜在的人性弱点。当潜在的批评者以隐匿身份评价他人工作时,缺乏面对面交流的责任感和同理心,极易引发主观偏见、刻薄言论,甚至纯粹为个人情绪或竞争心理发泄不满。

这种不负责任的负面评价,往往被形容为科学界的网络喷子行为,严重影响了被评审者的积极性和科研环境的健康发展。 同样令人担忧的是,随着当前学术出版产业的商业化趋势加剧,许多利润丰厚的期刊收取高昂的出版费用,然而其同行评审流程却依然沿用传统模式,效率低下且不透明,令作者负担沉重又难以获得公平评价。相比之下,开放源码和开放获取平台如arXiv、GitHub等,提供了免费共享研究成果的途径,但他们往往缺少正式的同行评审,争论也随之而来。 科学同行评审中最令人头疼的莫过于混淆“建设性批评”与“恶意攻击”,后者无益于改进研究,只是伤害作者自尊。作者们为了科研成果付出大量心血,面对诸如“机器学习永远是垃圾”或“你们根本不该发表这篇论文”这类评论,难免心生挫败。匿名评审隐藏了施评者的身份,使得这种“互联网喷子”文化在科学界滋生蔓延,阻碍了良性沟通和创新交流。

然而,也有积极的案例展示了同行评审的变革方向。以开放获取期刊《Journal of Open Source Software》(JOSS)为例,他们创新地将同行评审过程完全公开透明地放在GitHub平台上。评审意见以公开issue的形式记录,作者和评审者通过pull request逐条解决问题,整个过程对任何人开放,促使评审由传统的匿名暗箱操作转变为公开协作交流。这种方式不仅提升了评审过程的透明度,减少了无理批评,还促进了科研软件的质量提升和学术社区的合作氛围。 另外,一些学术期刊和出版社也尝试引入公开评审、透明审稿和实名制评审,让评审者承担更多责任,增强评审质量。用户可以看见评论全程,同伴监督机制帮助遏制恶意言论,同时鼓励评审者提供具体可改进的建议,推动了同行评审从单向批判走向相互支持和建设。

对当前传统匿名同行评审体系的质疑,促使科研界思考改善方法。可能的方向包括提高评审者的职业道德培养和培训;优化评审流程减少冗长拖延;实施激励措施鼓励更积极正面的反馈;推广使用现代协作平台实现实时且公开的交流等。归根结底,同行评审不仅仅是科学质量的守门员,更是科研人员相互尊重与信任的桥梁。 此外,讨论中不可忽视的是人性温情和宽容的重要性。现实中被同行评审打击的许多年轻科研人员,因匿名负评而丧失信心,甚至改变研究方向。学术生态应倡导善意与建设性的批评文化,鼓励多元观点的包容,避免偏激和恶意的网络喷子行为取代合作与分享。

科研与技术的不断进步为同行评审注入了新活力。数字化工具使过程更为实时互动,公共平台提升决策透明度,开放获取理念加速知识传播,人工智能辅助引导评审更精准与公正。这一切都为破解传统同行评审弊端、避免“网络喷子”式的负面情绪提供了可能。 未来的科学同行评审或许将超越当前框架,融合开放、透明、协同与责任感,既借鉴互联网的优势又避免其负面影响。只有这样,科学研究才能真正实现无障碍的知识共享,激发创新活力,建设一个尊重劳动、鼓励交流的健康科研生态。维护同行评审的公正性和有效性,不仅是学术界的责任,也是推动整个社会科技进步的关键环节。

。