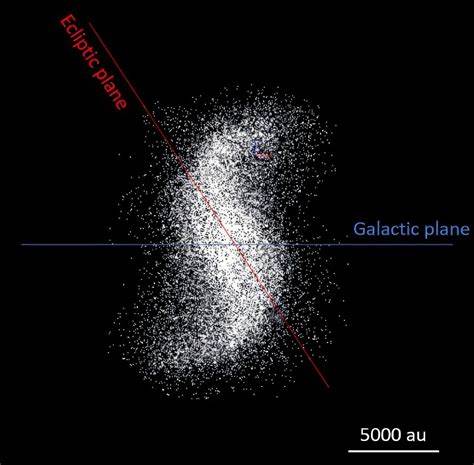

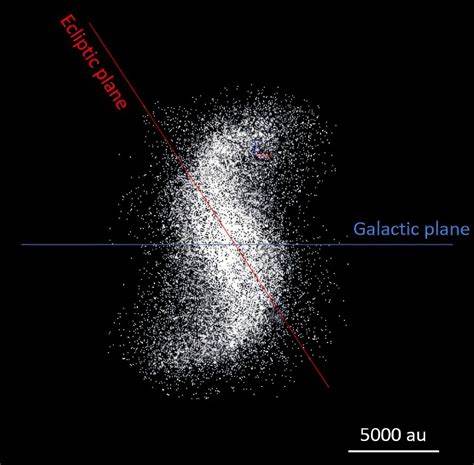

内奥尔特云作为太阳系外围的重要组成部分,一直是天文学家和行星科学家关注的焦点。这个位于太阳系边缘的巨大冰冻天体云,不仅是彗星的发源地,也是研究太阳系起源和演化的关键区域。近年来,随着观测技术的进步,科学家们在内奥尔特云中发现了一种独特的螺旋结构,这一发现不仅挑战了以往对该区域的理解,也为天文研究开辟了新的视角。内奥尔特云位于距离太阳大约2万至5万天文单位的范围内,是太阳系外围最大且最遥远的天体储藏库。这里储藏着数十亿至数万亿个冰冻小天体,这些小天体在太阳引力的作用下形成了弥散的云状结构,成为彗星进入内太阳系的来源地。传统观念认为,内奥尔特云的天体分布相对均匀且无明显结构,但最新研究揭示了复杂的动态系统,在这一系统中,螺旋状的物质分布可能是由于多种因素共同作用的结果。

科学家利用先进的数值模拟和天文观测数据,发现太阳系行星尤其是巨行星与周围星际环境之间的引力相互作用,导致内奥尔特云内天体云产生螺旋形态。具体来说,木星和土星等巨行星的重力扰动会激发天体轨道的震荡效应,进而形成密度波,这些密度波沿着一定路径向外传递,形成螺旋状的特征。此外,太阳在银河系轨道上的运动以及周围恒星的近距离掠过,也对内奥尔特云的结构产生重要影响。银河系的潮汐力会拉扯内奥尔特云,激起其内部物质的重新分布,从而斑驳形成螺旋结构。恒星的偶尔接近则会引起局部的引力扰动,进一步强化并复杂化这些螺旋波纹。这一发现为理解太阳系与银河环境间的相互作用提供了新线索。

螺旋结构的存在不仅提示内奥尔特云更加动态和复杂,也为研究太阳系历史和未来提供了新的思考视角。内奥尔特云中的天体如何被引入内太阳系成为彗星,这一过程受到螺旋结构形成机制的直接影响。如果这些天体沿着螺旋波动路径聚集,可能导致彗星活动具有周期性或方向性变化,进而影响地球上形成生命所需的重要撞击事件的频率和分布。这对于研究地球生物进化史具有潜在的参考价值。从技术角度来说,内奥尔特云的观测极具挑战性,距离遥远且亮度微弱限制了直接成像的可能性。科学家主要依赖间接观测方法,如通过长期观测彗星轨迹、测量恒星光线的微弱变化,以及利用大型射电望远镜和空间望远探测器收集数据,结合高精度数值模拟分析其内部动力学行为。

这种多数据源和多学科交叉的方法,使得螺旋结构的存在得以被推断和确认。未来,随着如詹姆斯·韦布空间望远镜和更高灵敏度地面望远镜的加入,关于内奥尔特云的研究将进一步深入。更高分辨率的观测数据将帮助科学家更加精细地刻画螺旋结构的细节,评估其规模、形成机制及其与太阳系演化过程的关系。此外,新一代探测器或许将有能力直接探访内奥尔特云,实地采集更多样本和数据。这将极大推动人类对太阳系边缘环境的认知边界。总之,内奥尔特云中螺旋结构的发现,既是对传统天体分布理论的重大补充,也是太阳系形成和动态演化研究中的重要突破。

这一微妙但宏伟的结构体现了宇宙中引力与运动的美妙互动,昭示了我们身处的太阳系非静态、丰富多样的面貌。未来科研活动将在这一基础上进一步深化对宇宙边缘世界的理解,助力揭开更多宇宙未解之谜。