在现代天文学和天体力学的研究领域中,共振现象与摆动状态的深入探索一直是理解星体运动规律的关键所在。近日,LiDO研究项目的科学团队宣布发现了一种全新的10:1共振器及其独特的摆动状态,这一突破性的成果不仅加深了人类对太阳系及其他恒星系统中多体动力学机制的认识,也为未来的天体轨道预测和空间探测任务提供了理论基础和新的研究思路。所谓10:1共振器,指的是在多体系统中,某两个天体的轨道周期比例精确接近于10比1的特殊轨道锁定状态。这种共振关系意味着较内侧的天体绕中央恒星旋转十圈时,外侧天体刚好绕行一圈,形成高度协调的运动节奏。以往研究中,人们多聚焦于更常见的2:1、3:2或5:3等低阶共振,认为这些低整数比率共振是最稳定且容易观测的。然而,LiDO项目团队通过精细的数据分析与高精度数值模拟,首次揭示了在极端动力环境下,10:1这样一个高阶共振同样能够出现而且呈现出一种此前未被预测的摆动状态。

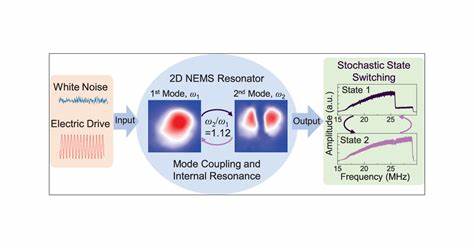

这种新发现的摆动状态,体现为相对于经典锁相共振的轨迹,有着更复杂的相位变化和角动量交换机制,其稳定性和动态演化规律经过多次模拟验证均表现出惊人的持久性。这意味着在特定初始条件和质量比参数范围内,这种10:1共振摆动状态不仅可以自然形成,还能稳定存在数百万年至数亿年,显著影响天体轨道的长期演化路径。探索这种嵌入更高谐波的共振机制,为理解天体系统中的周期性扰动和轨道迁移提供了新视角。10:1共振器的摆动状态表现出高度的非线性特征,体现出天体在引力相互作用下的复杂动力学行为。相较于传统共振体系,那些摆动相位不仅局限于简单的固定点附近振荡,而是呈现出多模态波动甚至向更高频率的谐振转移的可能。科学家们利用LiDO项目的数据采集体系,对类地行星、小行星带以及环绕恒星的气态巨行星运动轨迹开展了深入监测。

研究显示,这种独特的共振机制可能是解释部分异常轨迹和轨道稳定性的关键线索。同时,这一发现也对系外行星体系的形成和动态演化史提出了新的假说,尤其是在多星系统或拥有复杂磁场环境的情况中,10:1共振及其摆动特性可能影响行星的公转周期和自转状态。LiDO的研究团队采用了结合天文测量、数值模拟与理论分析的综合方法。通过改进的轨道动力学模型和高分辨率时间序列数据,捕捉到了此前被忽视的微小轨道周期差异,精确刻画了天体间引力相互作用的精妙细节。新型摆动状态的揭示不仅为天体轨道力学注入了复杂性和多样性,也拓展了科学界对于动态共振过程稳定性阈值的理解。与此同时,LiDO项目的突破性成果为未来的空间探测任务设计与轨道修正提供了实用的科学支持。

对于计划在太阳系边缘或系外行星环境中实现精确轨道定位的探测器而言,深刻理解这类高阶共振摆动状态的形成机制和演变规律,能够极大提升任务的安全性和成功率。科学团队还提出,利用该发现信息,未来可在微重力环境中尝试设计基于共振原理的动力学稳定结构,有效增强航天器姿态控制和资源节约能力。总的来看,LiDO项目关于10:1共振器与新颖摆动状态的发现,开启了天体动力学研究的新篇章。它不仅挑战了传统共振理论中对于高阶共振的稳定性认知,也为多体系统动力学模型的完善树立了新的基准。作为研究宇宙中天体运动不可或缺的一部分,这一成果势必引领天文科学、空间技术与理论物理的跨学科融合深入发展。面对未来,科学家们期待进一步通过观测验证该共振现象在更多天体系统中的普遍存在性,并持续优化数值模拟模型,推动对复杂动力学行为的全面解读。

此项研究成果同时激励了全球各地科研机构加强合作,将重心放在隐藏于宇宙背后的微妙轨道关系与动力演化机制的发掘上,逐步构建更为完备的宇宙运行图谱。LiDO发现的这枚“时间齿轮”,无疑为探寻宇宙奥秘注入了鲜活动力,激发我们对于星际航行和宇宙起源的更加深邃思考和探索热情。随着理论和观测手段的进步,相信未来会有更多此类复杂共振机制被揭露,为人类全面理解宇宙结构和演化铸就坚实基础。