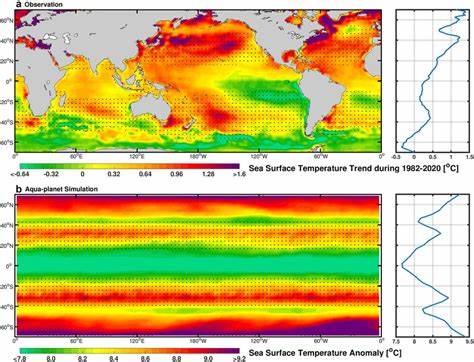

全球变暖与气候变化是当代科学研究和社会关注的焦点,而海洋作为地球表面最大的热量储存库,其表层温度的变化成为研究全球气候变动的关键指标。自20世纪80年代以来,随着卫星遥感技术的成熟,全球近乎覆盖全貌的海表温度数据(SST)得以持续获取。这些卫星时代的数据极大丰富了对海洋温度变化的认识,但与此同时,不同海表温度数据集之间呈现出明显的趋势差异,令科学界备受关注。深入解析这些差异的成因及其影响,有助于提升气候研究的准确性和气候政策的科学基础。 卫星时代海表温度数据集的多样性源自各自数据获取方法、处理算法和时间跨度的不同。目前广泛使用的海表温度数据集主要包括HadISST1、ERSST、COBE2和OISST等。

它们均基于卫星遥感数据,并辅以浮标、船舶等实测数据进行校正与融合。然而,由于数据融合的方式、缺失数据的填补手段以及对不同仪器间偏差的修正过程差异,导致相同时间段和地域范围的海表温度趋势存在较大出入。研究显示,自1982年至2024年间,覆盖南纬60度到北纬60度的海表温度趋势在这四个数据集中差异显著,变化幅度从每十年0.108摄氏度至0.184摄氏度不等。 这类趋势差异并非简单的统计误差,而反映了海表温度观测及处理过程中存在的本质不确定性。例如,不同数据集中采用的卫星传感器种类各异,不同传感器的测量误差和时间漂移特性对长期趋势产生影响。除卫星数据外,浮标和船舶温度观测也存在深度测量不一致、仪器变更和采样覆盖不足问题,这些因素都会引起历史温度数据的系统性偏差。

尽管全球陆地和海洋综合的温度重建数据集间趋势一致性较高,但单纯海面温度数据的趋势却因上述多重因素呈现出较大分歧。 解析卫星时代海表温度趋势差异,首先需关注数据集的构建流程。以ERSST为例,该数据集通过统计方法填补卫星及浮标缺失数据,并运用多种校正算法调整观测误差;HadISST1则结合了多源数据,加强对海冰边界的处理。OISST数据集更侧重于实时监测,采用最优插值技术对缺失值进行估算。科研人员发现,这些技术细节导致不同数据集对同一地区温度变化的反应灵敏度存在差异,尤其在偏远海域和极地边缘区域,差异更为明显。 此外,气候系统本身的内在变异及自然现象的复杂性也在一定程度上加剧了海表温度趋势的多样性。

ENSO(厄尔尼诺-南方涛动)、太平洋十年际振荡(PDO)等气候模式具备显著的区域性和时间性影响,在不同数据集的处理过程中,反映程度不尽相同,进一步扩大了趋势差异范围。卫星数据覆盖增量和处理技术的演变,使得时间序列的一致性和可比性成为挑战。因此,科学界强调评估趋势不确定性的必要性,以免对全球变暖速度和规模估计产生误判。 海表温度趋势差异的存在,对全球气候研究及政策制定产生重要影响。首先,它挑明了当前海洋温度观测系统和数据处理方法需进一步完善,强调了多数据集比对与整合的重要性。若忽视这些差异,可能导致对全球变暖速率的低估或高估,进而影响温室气体排放政策的科学依据。

同时,气候模型对现实海表温度趋势的驱动能力会因输入数据偏差而受到影响,这不仅关系到未来气候变化预估的可信度,也影响对极端天气事件频率和强度的评估。 为了应对这些挑战,研究团队提出多种改进方向,例如加强卫星传感器的校准技术,提高浮标和船舶数据的覆盖密度和质量,发展更加先进的海表温度数据同化模型。此外,科研社区通过开放数据共享和代码透明化,促进全球科研人员对不同数据集的交叉验证和联合分析,推动数据集融合的标准化进程。 不可忽视的是,海表温度趋势的准确监测对理解海洋吸热能力、海洋环流变动以及极端气候事件的形成机制具有重要意义。海表温度直接影响气候系统的能量平衡和水循环过程,进而决定了全球气候敏感度和反馈机制。基于卫星数据的精确观测能为海洋生态系统保护、渔业管理及沿海城市适应气候变化提供科学参考。

总结来说,尽管卫星时代为海表温度的连续监测提供了宝贵资源,但不同数据集间的趋势差异体现出复杂的数据处理挑战和观测不足。通过深入理解差异产生的机理,加强跨数据集的协同研究,未来海表温度数据的准确性与一致性将持续提升。为了科学应对全球变暖及其带来的环境威胁,社会和科学界需共同推动数据技术革新和研究方法的完善,确保在气候变化的道路上做出理性且有效的决策。