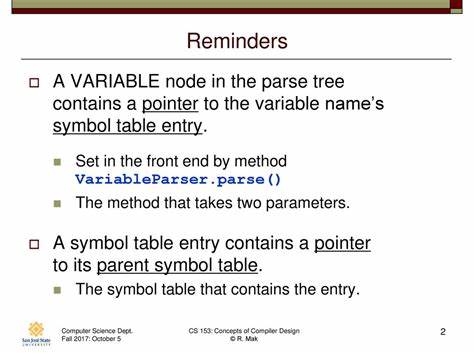

随着软件开发日益复杂,代码的可维护性与稳定性成为开发者关注的焦点。Elm编程语言以其独特的设计哲学和强类型系统而闻名,其中一项鲜为人知却极具价值的功能便是“编译器提醒”。虽然该术语并不常被明确提及,但它是Elm语言保障代码质量和可维护性的核心机制之一。所谓的编译器提醒是指,当代码发生某些变动可能引发其他代码也需要同步修改时,编译器会主动报错或提示,提醒开发者及时处理相关代码,避免潜在错误和遗漏。 这种机制贯穿于Elm的类型检查和模式匹配中,尤其以类型变动引发的编译错误最为常见。以Elm计数器示例为例,初学者在为计数器增加一个“重置”按钮时,编译器首先指出“Reset”消息类型不存在,迫使开发者必须将Reset添加到消息类型中。

随后编译器进一步检测到更新函数(update)缺少对Reset消息的处理分支,并以缺少分支的错误强烈提醒,这使得开发者不得不完善所有消息处理逻辑。通过连续的错误提示,开发者在实际编码过程中被引导着逐步完善代码。这种由编译器主导的开发过程被Elm社区称为“跟随编译器”,开发者凭借编译器的反馈修正问题,使代码质量天然得到保障。 编译器提醒的价值不仅在于捕捉类型错误,还体现在对代码逻辑完整性的监督。Elm语言的枚举类型(Message类型)和其强制的模式匹配检测(exhaustiveness checking)是这一机制的基础。相比使用通配符模式(_),显式列举所有分支虽然稍显繁琐,却能确保每一次新增分支都会触发编译器的检查反馈,从而有效避免遗漏处理。

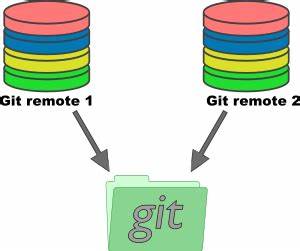

对于大型和复杂项目而言,这种“强制补全分支”的提醒极为重要,能够防范许多潜藏风险与逻辑漏洞,有助于构建稳健的软件系统。 除了类型和分支检查,编译器提醒的理念还延伸至代码的其他方面。例如,未使用的变量通常会被静态分析工具(如linter)发现,并提示开发者及时删除,避免冗余代码堆积。反之,当新增变量但未使用时,同样会收到提醒以促使合理利用。在实际工作中,公司内部甚至会自定义lint规则,针对特定场景设计专属提醒脚本。比如,有一段代码用于管理所有用户类别,如果后来添加了新的用户类型,lint规则会提醒开发者必须在专门的用户列表中同步添加新增类别,从而保障代码一致性及团队协作的规范化。

编译器提醒揭示了静态类型语言设计的优势之一:不仅保障类型安全,又能辅以自动化提示强迫开发者保持代码完整。许多开发者尤其初学者,借助这一机制不仅避免错漏,更能逐步理解代码结构和业务逻辑,提升编程能力。 与此同时,虽然Elm以其卓越的类型系统赢得认可,但“编译器提醒”并非类型安全的必然产物。其本质是一种开发流程设计思路,强调借助工具反馈推动必须的代码修改和完善,以此达到维护质量的目标。换言之,即使是动态语言,在兼具合适的静态分析和开发工具支持下,也能部分实现类似的提醒功能。 因此,编译器提醒不仅限于编译器本身,更包括测试、linting等多种工具所提供的反馈机制。

良好的开发生态会设计合适的规则和检查点,在代码发生变化时自动报警,从而最大限度地减少人为疏漏。 高质量的软件团队通常会建立一套完善的提醒体系,涵盖类型检查、样式规范检查、测试覆盖检查和代码复杂度检查等多维度,确保代码在多个环节接受严格监督与反馈。借助持续集成与自动化工具,将这些提醒自然融入日常工作流中,大幅提升团队代码质量与协作效率。 从代码维护长期角度看,编译器提醒机制帮助团队降低技术债务,减少崩溃和漏洞发生的可能。它对新加入的开发者尤其友好,降低学习曲线,让他们不必完全依赖口头说明或文档,通过工具的自动反馈快速理解项目代码结构与要求。Elm的经验告诉我们,将提醒机制作为开发常态而非附加选项,是实现高质量软件的关键因素。

在未来编程语言和开发工具发展趋势中,智能化、自动化的编译器及辅助工具将更加注重提供精准、实时的提醒和指导,以帮助开发者主动避免错误并保持代码健康。编译器提醒正是这一路径的先驱之一,其理念和实现细节为其他语言和生态系统树立了标杆。 总的来说,Elm编译器提醒机制是一种独特且强大的辅助开发方式。它通过类型系统和模式匹配的严格检查,逼迫开发者在代码修改时必须同步完善相关代码,防止遗漏。加之与lint工具等辅助检测的结合,构筑了一个全面的提醒生态,极大提升了代码的可维护性、稳定性和开发效率。所有开发团队若能借鉴这种思路,不断完善各类提醒功能,定能打造出更具韧性的高质量软件产品。

。