非晶固体作为一种无序的材料体系,在科学研究和工程应用中扮演重要角色。其独特的结构特征使其在机械性能上表现出与晶态材料截然不同的韧性和断裂行为。近年来关于活性退火对非晶固体性能影响的研究,揭示了一种通过内部活性动力学调控材料从韧性向脆性转变的新机制,深刻影响着我们对材料老化、断裂以及改性路径的理解。 活性退火的基本概念源于活性物理学领域,涉及材料内部微观粒子的自驱动行为。这种内生运动不仅使得材料呈现出类似生物组织的流变特征,也触发了材料结构深层次的演化。核心在于小尺度活性粒子的定向运动及其随机切换,形成了独特的“跑与翻转”动态,极大地影响非晶体体系的能量景观及其稳定性。

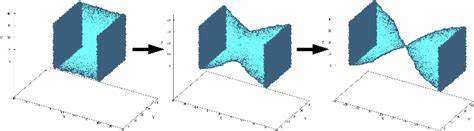

非晶固体在受到外部机械载荷或内部动力激励时,会经历微观结构的重组和能量最低化过程。传统的退火方法通常依赖于外加热量或机械扰动使体系趋向更稳定构型,而活性退火则利用了系统内部的活性动力学来实现结构优化。这种方式对初始非晶态的依赖极为敏感,poorly annealed(退火较差)材料在活性驱动下能显著降低势能,达到类似超稳定玻璃的状态,而退火良好的体系对活性刺激的响应则相对有限。 从微观机理上看,活性退火促进能量景观的探索。活动中的粒子方向性的周期性翻转提供了类似周期性应变过程中的“应力反转”,驱动体系跳出局部能量陷阱,向更深的能量谷底移动,这种过程伴随着时间尺度的非线性增加,体现出类似于临界现象的特征。这不仅增强了系统的刚性和稳定性,也使得材料体现出随时间加深的结构“老化”效应。

此外,活性退火过程中中的记忆效应使材料能够记录先前活性水平的信息,通过特定的读取过程识别记忆编码,这种特性在理解生物组织机械记忆以及新型智能材料设计上具有潜在的创新价值。 在力学性能方面,活性退火的影响尤为显著。通过调控活性粒子的活跃度和持续时间,研究表明非晶固体的断裂模式可以从传统的韧性失效(延性断裂)向脆性断裂转变。韧性阶段材料在受拉伸载荷后表现为均匀的塑性变形,而经过充分活性退火后的体系倾向于形成局部强烈的剪切带,导致应力集中及快速断裂。这一转变不仅由材料的初始状态决定,还显著依赖于几何尺寸和加载速率。具体而言,合理的结构尺寸和形状可以促进剪切带的形成,而加载速率的变化则与活性粒子的动力学时间尺度竞争,呈现复杂的非单调性关系。

活性强化的剪切带形成机制被解释为内部活性粒子通过周期性应力反转周期诱发局部结构重排,使得材料局部区域性能强化或弱化,从而导致应力不均匀分布和失稳。较高的活性强度对应于更均匀的变形行为,抑制剪切带形成,而较长的活性持续时间则有利于剪切带的稳定发展,呈现出调节材料失效模式的新路径。 这种活性退火引发的韧性到脆性的转变不仅具有理论意义,也在生物物理学领域引发关注。许多生物组织如肌肉、软骨及骨骼等,在生命过程中伴随内部代谢活性和组织几何结构的演变,其刚性及断裂行为同样展现出类似的动力学特征。研究活性动力学对非晶生物软质材料力学性质的贡献,有助于深入理解组织的成熟、衰老及疾病发生机制,为生物医学诊断和材料仿生设计提供新的理论支撑。 进一步,活性退火机制在人工智能和计算机模拟领域同样意义重大。

将活性动力学视为材料系统在复杂能量景观中的搜索策略,为优化算法设计、材料定向合成及智能响应材料开发提供了新思路。活动粒子的“跑与翻转”满足了探索-利用的平衡,对应于寻找全局最优解及避免陷入局部最优模式的有效方法。此外,对记忆编码和读取机制的深入研究,也推动了材料计算存储功能的研究进展。 实验与数值模拟相结合的研究方法是理解这一复杂现象的关键。通过经典的Kob–Anderson玻璃模型结合“跑与翻转”活性策略,模拟揭示了活性强度f0和活性持续时间τp对非晶材料结构演变和力学响应的直接调控作用。模拟结果显示,非晶体系的内在能量随时间呈现出非线性下降趋势,过临界活性强度后系统进入流化态,失去对初始制备历史的记忆。

另外,疲劳载荷下的应力-应变曲线也随着内部活性调控而表现出显著变化,特别是应变速率的调节对断裂模式影响敏感。 从工业应用角度来看,活性退火提供了一种无须高温、高压设备即可实现非晶材料性能提升的可控路径。在纳米制造、柔性电子、生物医用材料等领域,该机制支持设计自愈合、结构智能调节及功能响应材料,为推动绿色制造和高性能材料开发注入活力。活性退火优化过程的非单调特征也提示设计时需要精准调节内部活动参数以实现最佳性能。 综上所述,活性退火作为一种创新的内驱动力机制,成功引导非晶固体从韧性向脆性的显著转变,不仅加深了对非晶材料结构与力学行为的理解,也为未来生物仿生材料和智能材料的设计提供了坚实的理论基础和实验依据。在未来,探索温度、活性以及外部机械荷载多参数耦合下的材料行为,将进一步促进人类对复杂软物质及生物力学现象的全面认知,并激发跨学科的技术突破。

。