在现代粒子物理学中,电荷-宇称对称性(CP对称性)破缺的发现不仅揭示了物质与反物质之间微妙而重要的差异,更为人类认识宇宙起源提供了关键线索。自1964年首次在奇异介子衰变中观察到CP破缺以来,科学家们陆续在介子系统中取得多项突破。然而,作为构成可观测物质宇宙主体的重子家族,尤其是含有重夸克的重子,其衰变过程中的CP破缺信号迟迟未被发现,成为粒子物理学领域的一大悬念。近年来,欧洲核子研究中心(CERN)大型强子对撞机美丽强子(LHCb)实验团队发布了重磅成果,首次在重夸克重子衰变中明确观测到了CP对称性破缺现象,为理解物质主导宇宙奠定了崭新基础。电荷对称性指粒子与其反粒子的交换,宇称对称性则相当于空间的镜像反转。两者结合的CP对称性是量子力学和相对论框架下物理规律以往普遍遵循的原则,然而自然界的某些弱相互作用过程却巧妙地打破了这种对称,导致了物质和反物质行为间的差异,进而影响了宇宙大爆炸后物质的存续。

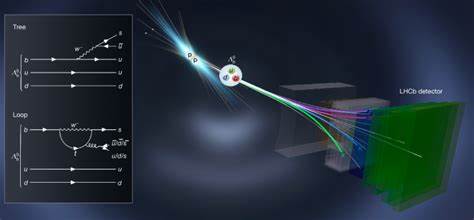

LHCb实验聚焦于研究含有底夸克(b夸克)的重子,特别是Λ底重子(Λb0)的衰变过程,它由一个b夸克和两个轻夸克(u和d)组成。通过分析超过九亿亿次的高能质子-质子碰撞事件,研究团队选取了Λb0衰变至质子、负kaon以及两个带电π介子的多体最终态,及其对应反粒子的反过程。对比两者衰变速率之间的微小差异,科学家成功捕捉到了重子衰变中的CP对称性破缺信号。该测量的CP不对称性值达到(2.45±0.46±0.10)%,统计显著性达到5.2个标准差,意味着观测结果极不可能为偶然波动,是历史上首次在重子系统中确认CP破缺的直接证据。CP破缺的根源可追溯至标准模型中著名的Cabibbo-Kobayashi-Maskawa(CKM)机制。该机制通过一个包含三个世代夸克之间混合的复数矩阵解释了为何弱相互作用过程会产生复杂的相位,从而导致既定对称的破坏。

过去这一理论机制已成功诠释奇异介子及美丽介子系统的CP破缺现象,但其导致的物质与反物质不对称度远不足以解释宇宙中物质的绝对主导地位。重子中未发现CP破缺一直成为查缺补漏的目标。此次观测正是对CKM机制适用范围的坚实验证,同时也暴露了低能强相互作用对CP破缺产生潜在影响的复杂性。实验中,Λb0衰变的多体最终态通过多样的中间共振态介导,如激发核子态及激发介子态。这些中间态的不同比例及相位差异极大影响了强相位的产生,促使CP破缺在特定相空间区域得以增强。研究团队不仅测量了整体CP不对称性,还对不同中间态和不同最终态组合构成的相空间分区进行了深入剖析。

令人瞩目的是,在以激发核子态衰变主导的pπ+π−系统中测得的局部CP不对称性达到了(5.4±0.9±0.1)%,统计显著性高达6.0个标准差。此结果意味着特定共振态的间接效应对CP破缺的产生极为关键,而多体衰变的干涉结构不可忽视。LHCb探测器的高精度示踪系统和粒子鉴别功能为此次测量提供了坚实的技术保障。该探测器专为研究b和c夸克相关的衰变现象设计,能准确重建复杂多粒子态的轨迹和能量沉积,继而精确区分粒子种类,分辨Λb0及其反粒子的衰变信号与丰富的背景事件。数据积累涵盖了从2011年至2018年的多个运行周期,涵盖了7、8和13 TeV的质心能量,确保了数据的丰富性和统计显著性。结果揭示了膨胀宇宙中物质为何显著多于反物质的微观基础线索,为粒子物理学标准模型之外的新物理探测提供了有力窗口。

新的CP破缺来源若被发现,或许能解释当前天文学与宇宙学对物质反物质不对称的不足理解。此外,该发现还将推动理论物理学界深入开发强相互作用领域的模型,解析共振态间量子干涉如何调控CP不对称性,使得理论计算趋于准确。随着实验技术的进步和数据量的不断积累,未来还有望在其他重子衰变模式和夸克味道体系中进一步探测并精确测定CP破缺效应,丰富对宇宙微观构造的认识。总的来看,重夸克重子衰变中CP对称性破缺的观测不仅弥补了粒子物理学的空白,更是理解宇宙诞生与演化、人类存在根源的关键一步。此项突破性的实验进展预计将激发国际物理学界在基础对称性研究和新物理探寻领域的热情,引领未来几年该领域的深刻变革。随着相关实验的后续开展和理论模型的深入发展,关于物质和反物质起源的谜题有望逐渐解开,助力人类对宇宙的终极奥秘取得更加明确和深刻的认识。

。