曾几何时,蓝光光盘(Blu-ray)被视为高清视频媒体的划时代产品。在光盘存储技术的竞赛中,蓝光最终击败了HD DVD,成为高清时代的主流光盘标准。然而,这场胜利背后,却是一场数字媒介快速兴起、物理光盘逐渐式微的产业变迁。蓝光的成功,究竟付出了怎样的代价?未来的个人媒体形式又将走向何方? 蓝光和HD DVD的竞争是光盘历史上的关键一役。在20世纪90年代末至21世纪初,高清视频的普及催生了需要更大存储空间的新一代光盘格式。DVD的容量已难以满足1080p高清视频的需求,因此两大格式竞相发展。

蓝光依靠蓝紫色激光技术,实现更高数据密度。而HD DVD则是较为保守的红光激光形态,承诺更低成本制作。两者都力图成为高清视频时代的统一标准。 尽管HD DVD在技术上具备一定优势,尤其是制作成本和内容授权方面相对宽松,但蓝光依托Sony的强力推动以及PlayStation 3的普及,将光盘驱动器直接铺设于数千万台主机中,成功构建了庞大的蓝光生态系统。PlayStation 3的玩家无形中成为蓝光内容的推广者,极大拉动了市场需求。此外,蓝光光盘对划伤和损坏的抵抗力显著优于HD DVD,这也成为其获得用户认可的重要因素。

然而,蓝光的成功并没有阻止整个物理介质市场的衰退。随着宽带网络覆盖率的上升和流媒体服务的崛起,消费者对数字内容的获取方式发生了根本变化。Netflix、Amazon Prime Video以及Disney+等平台提供了即时、便捷的内容访问,且无需消费者购买和维护实体介质。流媒体时代的便捷和灵活性显然胜过了购买和存储大量蓝光光盘的繁琐。 数字版权管理(DRM)与限制也在一定程度上影响了蓝光的用户体验。蓝光光盘内置高度复杂的权限保护,限制了自由播放、备份甚至跨设备使用。

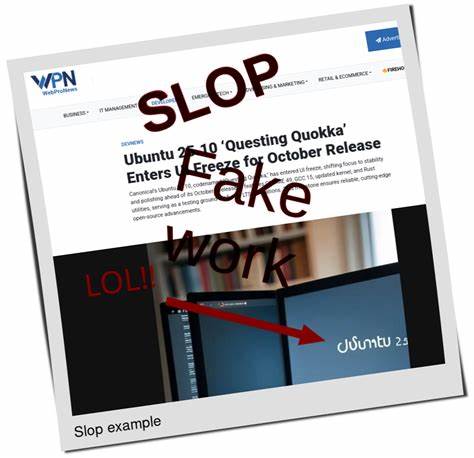

相比之下,数字流媒体虽存在版权限制,但在用户便利性、设备兼容性方面具有天然优势。很多用户因蓝光播放器的区域锁定、不兼容等问题选择了数字方案。此外,蓝光播放软件的电脑支持度不足,进一步削弱了其竞争力。尽管存在像Power DVD这样支持播放的程序,随着技术演进和处理器安全机制的变更,蓝光软件支持逐渐萎缩。 同时,光盘的物理限制也凸显出来。蓝光单盘容量虽达25GB至50GB不等,但面对4K甚至8K视频的不断增长,容量很快显得不足。

而且蓝光刻录和读取速度较慢,特别是在游戏领域,玩家必须将光盘数据拷贝到硬盘中才能流畅运行,这增加了使用门槛。相较之下,固态硬盘和大容量数字存储设备在速度和容量上都更具优势。 此外,蓝光光盘价格长期保持较高水准,空白光盘和播放器成本均高于DVD,普通用户难以轻易接受。虽然市场上仍存在忠实的高品质物理媒体爱好者群体,他们崇尚蓝光提供的优质视听体验,尤其是在音频上支持Dolby Atmos和Dolby TrueHD等高级格式,但这并不足以逆转整体趋势。对大多数消费者而言,方便快捷的流媒体和数字下载成为主流。 另一个不可忽视的因素是光盘产业背后的专利费用和控制问题。

蓝光的专利由多个公司持有,Sony作为主要推动者,具有较大话语权。专利许可费高昂,抑制了部分厂商的积极性。相较之下,HD DVD由更多厂商组成的联盟支持,似乎更加开放。这种市场格局导致竞争环境复杂,也使得部分用户对蓝光持保留态度,认为其存在过度商业操控。 同时,数字时代也提出了对数据保存和归属的全新挑战。数字内容存储依赖云端和数据中心,虽然便利,但也带来了数据丢失、服务中断、版权转变和账户注销等风险。

许多用户担忧数字内容的永久性和可访问性问题,相较之下,物理介质的不可更改性及完全拥有权成为价值亮点。保存一张蓝光光盘,仿佛是拥有了一份当代文化的物理快照,未来依然能够阅读和播放。 更深层次的文化意义是,蓝光胜利标志着物理存储的一个终点但同时也是数字时代的开始。传统媒体如书籍、录像带、唱片、光盘等物理载体曾是文化传承的重要载体,而现代社会逐渐转向依赖分布式数字存储和互联网流媒体。虽便利极大,信息的掌控权却向少数技术公司集中,形成新的信息壁垒。 在此背景下,越来越多人开始重视物理媒体的收藏价值。

无论是蓝光光盘还是早期的DVD,甚至CD和黑胶唱片,这些载体不仅仅是播放设备,更是时代记忆和技术见证。收藏者乐于保持这些介质的完整和可用状态,进行数字化备份,但不限于数字文件本身,还包括封面、说明书和相关艺术设计的保存。 未来,蓝光光盘或许不会成为主流媒体,但在专业领域和影音发烧友中依然具有不可替代的地位。4K Ultra HD Blu-ray的高清影像和无损音质远超现有流媒体,提供了顶级视听体验。此外,物理光盘因其读写性质,较数字存储拥有更持久的保存潜力,适合文献、档案和家庭数据的长期备份。 技术上,对光盘介质和驱动器的研发依然在继续。

例如,提高单盘存储容量,采用新一代激光技术,或结合固态存储和光盘技术的混合方案,有望延长物理存储的生命力。同时,开源软件和更通用的播放器也可能改善蓝光内容的兼容性和用户体验。 总结来看,蓝光光盘的胜利是数个因素综合作用的结果,包括Sony对市场的推动、关键产品如PlayStation的介入、介质物理特性的优势以及内容厂商的支持。但胜利的代价是在数字化浪潮中失去物理光盘市场的增长动力。现在蓝光面临的是如何在主流流媒体时代找到自身的独特价值,成为高品质收藏和专业应用的首选媒介。 数字娱乐时代的到来不可逆转,流媒体给用户带来极大便利,也掀起了内容消费模式的革命。

然而,在追求快捷便利的同时,物理媒体承载的文化传承、个人数据掌控和高质量体验依然不可忽视。如何在未来的数字生态中平衡这两者,将是科技公司和消费者需要共同思考的问题。蓝光作为一个历史节点,提醒我们物理媒介的独特价值,启发人们重新审视拥有和分享数字内容的真正意义。