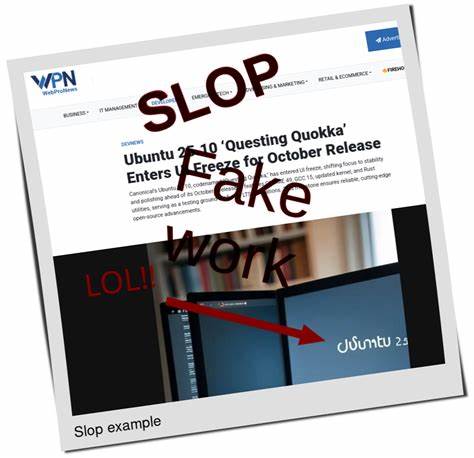

近年来,谷歌搜索引擎的表现引发了广泛关注。作为互联网信息搜索的绝对霸主,谷歌搜索长期以来一直被誉为寻找信息的最便捷途径。然而,当谷歌算法与日益膨胀的“网络垃圾”(Webslop)相遇时,搜索体验却变得极为糟糕,用户满意度大幅下降。这不仅让普通用户感到挫败,也暴露出互联网内容生态的严重问题。 谷歌搜索之所以陷入困境,首先源于“垃圾内容”泛滥成灾。所谓的垃圾内容多为低质的SEO优化页面,充斥着过度商业化的宣传和虚假信息,目的是获取流量并通过推广链接赚取佣金。

尤其是在产品评测和购买建议领域,这类内容如同病毒般迅速扩散,覆盖了大多数热门搜索词条。优质评测文章被淹没在充斥夸大和误导信息的海洋中,导致用户难以判断信息真实性和价值。 值得关注的是,这些垃圾内容的背后多由专业“内容农场”运营,它们通过采集亚马逊等电商平台的用户评价,生成拼凑式的综述文章,再配以隐蔽的关键词堆砌,精心骗过谷歌算法。尽管谷歌官方多次表示要打击“站点声誉滥用”,但从实际效果来看,治理成效甚微。这不仅侵蚀了用户信任,也使得整个搜索结果变得噪声重重,信息质量严重降低。 子啊这样的生态环境下,用户体验受到了极大影响。

谷歌为了应对这种问题,推出了以人工智能技术驱动的“AI概览”功能,试图通过自动化总结和提取网页内容,为用户快速提供简洁有力的信息摘要。表面上看,AI概览提供了方便的阅读格式:黑白简洁文本,重点加粗突出,似乎能帮助用户绕过那些钞票驱动的垃圾页面。 不过,实际效果令人失望。多方研究指出,谷歌的AI概览系统表现出明显偏好低质、商业宣传型内容,反而常常忽略了负面评价和重要缺陷。甚至在实际测试中,对于某些产品,AI输出的结论无论产品实际表现如何,往往呈现一套千篇一律、充满销售术语的模板式回答。例如,即使是被权威测评网站称为“最差空气净化器”,AI也可能用模糊积极的评价搪塞过去,更糟糕的是,它还能对不存在的产品进行详细描述,这显示出AI编造信息的严重问题。

这一现象被称为“垃圾吞噬AI”,即AI通过吞噬并重组已经存在的低质甚至虚假内容,产生更多误导性结果,形成恶性循环。算法与低俗信息相互强化,使得整个网络信息环境不断被自我污染,导致用户难以获得真实有用的信息,搜索引擎的核心使命——“整理全球信息,让人们轻松访问并利用”——名存实亡。 此外,谷歌在人员调整方面也反映出其内部管理的混乱。近年来,谷歌大规模裁员,涉及搜索核心团队成员,这削弱了其打击垃圾信息和优化搜索体验的能力。而与此同时,谷歌依然大手笔回购股票,试图维护其股价和市场地位,显示出其内部关注点更加倾向于资本表现而非产品质量。 从更深层次看,谷歌的AI战略不仅仅是产品优化,更是与投资者讲述企业成长故事的工具。

作为市值巨大、增长压力骤增的科技巨头,谷歌需要不断创造增长预期以撑持其高企的市盈率。AI项目虽耗费巨资且短期难见效益,但被用作企业未来增长愿景的象征。这种“业绩幻象”促使谷歌不断推陈出新,将更多AI元素植入搜索界面,甚至不惜让用户体验受损,以制造“用户长期使用AI”的数据假象,满足投资者和内部评价体系的需求。 用户面对如此困境,如何自处?首先,认清谷歌搜索结果可能被商业利益驱动很重要。用户需学会辨别高声誉网站,如拥有严谨评测团队的专业网站,这些网站依靠真实测试和科学比较,不愿采用欺骗性SEO技巧。进一步来说,采用替代搜索工具也是有效的方式,例如一些用户已转向Kagi及其他第三方搜索引擎,以避免被垃圾信息轰炸。

同时,社区驱动的内容平台如Reddit在搜索结果中扮演了关键角色。真实用户的亲身体验和讨论,往往比营销笔稿更具参考价值。然而这也面临着被商业化操控的风险,尤其是部分版块的志愿版主遭遇贿赂事件,令平台的公信力受损,因此用户需要保持警惕,不断甄别信息来源的可信度。 展望未来,重塑互联网的搜索和信息生态是一项复杂而紧迫的任务。谷歌及其他平台不仅要平衡财务利益和用户体验,更要承担起信息质量的责任,避免AI技术成为“垃圾传播”的放大器。用户、内容创作者、开发者和监管机构需要共同推动更透明、负责任的网络环境建设。

归根结底,“当谷歌的烂算法遇上网络烂内容,搜索实际上就停止了”。这是网络信息时代的警钟,提醒我们只有通过对抗垃圾内容、提升内容质量、加强算法责任,才能让搜索真正回归服务用户的本质,促进互联网生态的健康发展。无论是普通用户还是业界观察者,都需要正视谷歌搜索的现状,探索更为成熟和公正的数字信息时代解决方案。