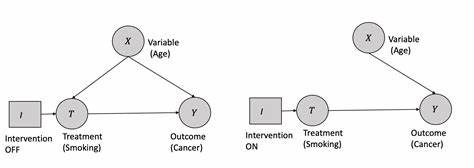

在人类行为调节与决策过程中,惩罚反馈起到了至关重要的抑制作用,促使个体避免那些可能导致自身或他人受到伤害的行为。然而,现实生活中却存在许多个体,即使在遭受惩罚的情况下,仍然顽固坚持有害行为。这种惩罚不敏感性不仅影响个人健康与社会秩序,也给公共管理、心理治疗等领域带来了极大挑战。理解惩罚敏感性个体差异背后的认知机制,成为促进积极行为改变与设计有效干预手段的关键。最新跨文化大规模研究通过精准的行为任务与认知分析,揭示了因果推断缺陷和认知-行为整合障碍是导致惩罚敏感性变异的两大核心机制。研究招募了来自24个国家的267名参与者,采用创新设计的“星球与海盗”任务以模拟现实中对惩罚的学习与决策调整过程。

该任务中,参与者需在两颗连续呈现的星球间选择交易,初期两者均带来奖励,但随后带有潜在惩罚的海盗进攻信号被引入,要求参与者通过避免与受处罚的星球互动以最大化积分收益。任务中还设置了概率不同的惩罚触发参数以测试环境强度对行为的影响。通过任务表现的聚类分析,研究发现三种显著差异的惩罚敏感性行为表型。敏感型参与者能够准确推断惩罚因果关系,依靠经验有效调整行为,成功规避惩罚。未知型参与者在任务初期表现不佳,未能正确连接行为与惩罚,但通过明确的因果信息干预后,行为迅速改善。强迫型参与者则即便经过多次惩罚和明确说明,仍持续从事惩罚行为,表现出对惩罚的顽固抵抗。

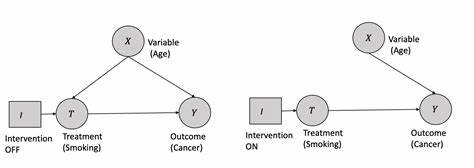

三类行为表型在认知机制上亦呈现显著区别。敏感者展现出完整的因果推断能力和认知行为整合,能够将惩罚反馈有效转换为行为调整。未知者存在因果推断缺陷,即无法准确将特定行为和惩罚结果建立直接联系,但其认知系统对外界明确信息高度敏感,显示出认知灵活性和学习潜力。强迫者则面临认知行为整合失败,尽管经过信息矫正能够在认知层面理解惩罚关系,实际行为却难以同步调整,说明意图形成与执行之间出现断层,体现了认知功能与行为控制的分离。这些发现对于认知行为治疗(CBT)领域具有深远意义。传统CBT方法强调通过认知重构和行为练习改善 maladaptive 行为,但面对强迫型惩罚不敏感,单纯的信息提供和认知改变难以转化成行为改变,提示需开发更具针对性的介入策略,诸如增强行为执行力的训练、情绪调节技巧及神经反馈技术的结合。

此外,研究证实惩罚敏感性表型具有较高的稳定性,个体在六个月后的再测中往往保持相似的行为与认知模式,进一步强调了这些差异更多表现为持久的认知特质而非短暂状态。这一特性使行为表型成为评估风险和个体化治疗指导的重要标志。值得注意的是,已有关于惩罚敏感性的解释主要集中在奖励与惩罚价值失衡、习惯化行为驱动及经验学习障碍,多数自我报告式量表不足以精确预测长期行为变化。本研究通过实验任务与综合认知测评揭示了更深层次的因果推断和认知整合机制,为理解持久性恶习及其难治性提供了新视角。环境因素如惩罚概率显著影响行为表现及表型分布,高频轻惩罚更能诱导敏感型行为,而低频重惩罚则倾向于增强强迫型倾向,反映现实社会中惩罚强度和频率对行为调整的复杂作用。未来的研究有望进一步探讨神经基础及生理机制,结合脑成像与计算模型,揭示调控惩罚敏感性的神经回路,为精准医学和认知干预开辟路径。

总体而言,因果推断能力和认知行为整合状况是衡量个体惩罚敏感性及行为适应性的核心认知指标。认识并区分因果推断缺陷与整合失败两大机制,能够有效指导差异化的行为矫正策略,促进个体从经验或信息中获得更有效的行为调整能力。这不仅对改善临床中的强迫或依赖行为具有启示,也为政策制定、教育和社会治理中建立更个性化和机制驱动的干预措施提供了理论支持。未来应用中,可借助定制化认知训练、增强反馈机制及行为激励相结合的方法,弥补不同类型惩罚敏感性障碍的认知漏洞,实现行为的可持续正向改变。