在人类行为调节和心理健康领域,惩罚敏感性的个体差异引起了广泛关注。为何部分人能够迅速调整行为以避免惩罚,而另一些人却持之以恒地重复带来负面后果的行为?理解这种差异背后的认知机制不仅对心理学理论具有重大意义,也对公共健康政策、行为干预和认知行为疗法(CBT)实践提供宝贵参考。最新跨国研究揭示了两大核心认知障碍:因果推理缺陷与认知-行为整合失败,成为驱动惩罚敏感性稳定差异的关键动力。本文将全面解读这些认知障碍如何塑造个体对惩罚的反应差异,从而影响行为适应性,进而提出未来干预和治疗路径的可能方向。 惩罚敏感性的重要性及其现有困境 惩罚机制是人类及动物适应性行为中的重要组成部分。根据经典学习理论,奖励促进行为形成,惩罚则通过负面反馈抑制不适当行为,从而帮助个体优化决策实现生存优势。

然而,现实生活中不少个体在面对惩罚时表现出淡漠甚至反常的持续行为,如违法行为、成瘾行为以及某些精神疾病中的病态决策,表明传统惩罚-行为模型存在解释不足之处。 过去的研究多聚焦于临床群体中的惩罚敏感性,如吸毒成瘾者、心理障碍患者和囚犯,强调惩罚相关的学习障碍或行为控制缺陷。但在普通人群中对惩罚敏感性的全景映射仍较为缺乏。此外,惩罚无效的根源是学习缺陷?错误估价惩罚后果?还是行为实施困难?这些核心认知问题尚未明晰。透彻认识不同个体惩罚响应的认知基础,对制定更有效的公共政策、设计精准心理干预极为关键。 跨国在线游戏实验揭示三大惩罚表现型 为解决上述认知谜题,研究团队设计了一款名为“行星与海盗”的在线行为任务,涵盖24个国家,累计267名参与者。

游戏中,参与者通过点击两颗不同的“行星”获得积分奖励,而其中一颗行星的点击偶尔会引发“海盗攻击”而导致积分损失。实验通过调整攻击概率及惩罚强度,严谨模拟现实生活中的惩罚学习场景。游戏最具创新之处在于结合了经验学习和明确的信息揭示,考察个体在惩罚反馈和知识介入下如何调整行为。 结果显示,参与者根据其对惩罚反馈和信息的反应,可分为三类行为表型。第一类为“敏感型”,这类人能够准确推断惩罚的因果关系,依赖惩罚反馈主动调整行为以避免积分损失。第二类“无意识型”,他们初期难以正确推断惩罚的因果联系,但在收到明确说明后能够快速纠正行为选择。

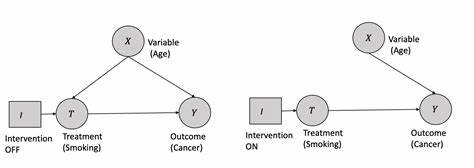

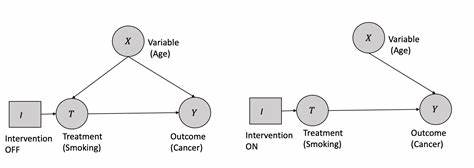

第三类“强迫型”,无论是惩罚反馈还是事后信息,都未能有效驱动其行为改变,持续重复受罚的行为。 深入认知机制:因果推理缺陷与认知行为整合障碍 关键发现之一是,“无意识型”个体存在明显的因果推理障碍。他们难以从自身直接的行为与惩罚结果的联结中正确形成因果认知,导致惩罚经验未能内化为有效行动调节信号。这种认知缺陷限制了他们的行为适应能力,但通过信息介入(清晰阐释行为-惩罚关系)可被有效修正,体现了可塑性和干预潜力。 相比之下,“强迫型”个体虽然在信息揭示后能够获得较为准确的因果认知,但其认知和行为的整合过程受阻。换句话说,尽管头脑中具备正确知识,但无法将其转化为行为选择,表现出认知与行为脱节的症状。

这种损伤极大限制了他们基于反馈修正决策,使传统基于惩罚或提醒的信息干预失效,提示策划替代性治疗方法以重塑认知-行为桥梁。 研究还使用独特的奇异值分解分析,揭示不同表型在认知意图与行为表达之间存在的系统性差异。敏感型和无意识型个体的认知轨迹相对接近,认可因果学习后能够展开合理行为调整,而强迫型表型的认知行为轨迹则显著偏离,显示信息更新未能驱动行为策略转换,这对认知行为疗法提出了挑战和思考。 惩罚敏感性的稳定性与行为干预意义 追踪研究六个月后的重复测验显示,三大惩罚敏感性表型具有显著的稳定性,初次分类可预测未来的行为决策模式。尤其是认知灵活性自评与表型稳定性正相关,表明更高的认知弹性有助于保持或改善惩罚学习表现。但传统的自我报告问卷未能有效预测惩罚敏感性,凸显行为实验表型的优势 这些结果丰富了对个体执行控制和惩罚学习的理解,提示针对不同表型设计分类精准的干预策略具有重要价值。

对于因果推理缺陷明显的群体,信息性纠正性教育和认知训练或具备显著作用。反之,对于存在认知-行为整合障碍的强迫群体,则可能需要更注重增强执行功能、改善意图转化的综合疗法,结合神经调控和行为矫正等多维方法。 拒绝惩罚敏感表型陷阱:超越习惯主义和价值偏差 值得关注的是,研究排除了惩罚不敏感是由于简单习惯形成或对奖惩价值评估偏差的可能。无意识型和强迫型参与者对自己行为的估计和对奖惩的感知均较为准确,且表现出目标导向的选择而非机械性的习惯反应。这意味着惩罚学习失败主要是认知推断层面的问题,而非动机或意识层面的问题。 这一洞见纠正了部分心理学假设,将治疗重心从单纯抑制坏习惯或重新权衡奖惩价值,转移至促进因果认知与执行控制的提升,为临床和行为科学提供了更加精准的干预视角。

未来研究方向及实际应用展望 本研究的创新方法和跨文化样本为理解惩罚敏感性提供坚实基础,但仍有待在更复杂、现实的场景中验证其生态效度。例如,现实生活中的惩罚通常与社会因素、情绪状态及长期环境变化紧密相关,未来需要探索表型之间的互作及其对社会行为的影响。 认知行为疗法作为改善 maladaptive 行为的主流方法,可借鉴本研究成果,通过评估患者的因果推理能力和认知-行为整合状态来定制治疗方案。对于信息敏感的个体,可侧重于知识传授和认知重构;而对强迫型个体,则需加强执行功能及行为意图间的协调训练,甚至结合认知神经科学的最新工具帮助患者突破障碍。 此外,本研究也对公共政策制定者提出挑战。简单凭借罚款或惩戒措施试图改正行为的策略,在不同表型人群中效果悬殊。

政策设计需要考虑认知机制差异,配合教育干预、社会支持及心理辅导,才能实现持续行为改变。 结语 惩罚敏感性的个体差异背后蕴含复杂的认知机制,因果推理障碍与认知-行为整合缺陷构成两条截然不同的路径,导致对应的惩罚学习失败模式。通过结合定量行为任务与认知测评,揭示三大稳定表型,赋予科学家和临床工作者全新视角和工具。在推动认知行为疗法精准化和行为干预个性化的进程中,此发现无疑具有里程碑意义,为打造更高效的心理健康支持系统奠定坚实基础。未来,跨学科的协同探索必将进一步揭开人类行为适应性背后的认知密码,助力每个人实现更优决策与人生质量提升。