在我们的日常生活与社会交往中,惩罚机制发挥着重要作用,帮助个体调整行为,避免重复发生有害或不利的举动。无论是在教育、法律还是心理治疗中,惩罚被广泛用作促进适应性行为改变的工具。然而,令人困惑的是,部分个体对惩罚的敏感性明显较低,甚至在受到惩罚后仍持续做出有害决策,这一现象引起了心理学与行为科学领域广泛的兴趣和研究关注。近期的一项跨国研究揭示了惩罚敏感性背后的认知机制,重点关注因果推理能力和认知行为整合过程的差异,阐明了个体为何在面对惩罚时显示出截然不同的反应模式,从而为认知行为治疗及行为干预提供了全新视角和理论支持。惩罚敏感性的个体差异不仅对理论研究意义重大,更与实际生活中的决策行为密切相关,包括成瘾行为、反社会行为及公共政策中行为调节的效果。研究以涉及全球24个国家的267名参与者为样本,通过设计名为“行星与海盗”的条件性惩罚任务,系统考察个体如何通过直接经验和信息干预学习应对惩罚。

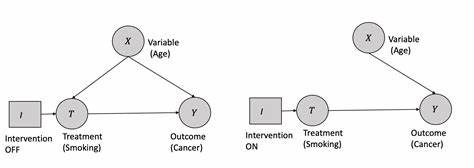

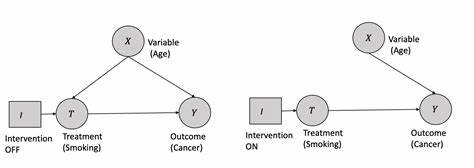

实验设计巧妙地将参与者置于需要动态选择不同操作(点击两颗不同“行星”以获得奖励的行为),但伴随有不同概率触发负面后果(攻击事件)的情境,真实模拟了惩罚反馈如何影响决策的过程。基于行为表现,研究者识别出三种稳健的行为表型。第一类是“敏感型”,这类个体能够准确地进行因果推理,理解哪个行为导致了惩罚,并主动调整策略以避免受罚。第二类被称为“无知型”,他们在直接经验中未能正确推断惩罚的因果关系,但在接受明确的信息或矫正干预后,能够修正认知并相应改变行为。第三类是“强迫型”,他们即使在面对惩罚和接受信息干预后,依旧坚持不合适的行为,显示出对惩罚的抵抗和认知行为整合的障碍。深入分析显示这三种行为表型反映出不同的认知缺陷。

敏感型个体没有明显的认知障碍,能够通过经验学习调整行为。而无知型的核心问题在于因果推理障碍,具体表现为错误归因,导致他们难以基于直接经验形成正确的因果联结。然而,这种认知偏差可以通过信息干预纠正,从而促使行为改变。相比之下,强迫型个体显示出认知行为整合的失败,尽管他们可以接受和理解惩罚的信息,并做出部分认知调整,但这些变化并未转化为实际行为的相应调整,表明在认知知觉与行动执行之间存在某种断层。这种整合缺陷不仅挑战惩罚反馈的基础作用,还展示了惩罚在某些个体中无效的深层次认知障碍。值得注意的是,这三类惩罚敏感性表型在六个月后复测中显示了高度的稳定性,进一步确认了其作为个体特征的持久性和预测性。

行为表型比传统的自我报告认知灵活性测量更有效地预测了后续的学习轨迹和决策行为,凸显其在心理评估和临床干预上的实用价值。研究还排除了习惯化行为和异常的奖惩价值评估在惩罚敏感性差异中的主导作用。参与者对奖励和惩罚的价值评价大致一致,且他们对自己行为的认识和意图明确,表明惩罚不敏感并非因习惯驱动的无意识行为,而是源自认知对因果关系理解和行为整合的不同层面缺陷。这一发现对认知行为治疗(CBT)具有重要启示。传统CBT方法强调通过认知重构和行为练习帮助个体理解行为与后果之间的联系,从而促进适应性选择。当前研究揭示,在无知型个体中,针对因果推理障碍的信息明确干预可有效促进行为改善,支持CBT中认知矫正策略的实施。

而强迫型个体则显示出较强的认知—行为脱节,此类人群可能需要更复杂的干预形式,诸如增强的动机访谈、行为整合训练或神经认知干预技术,以打通认知与行为间的转换障碍。更广泛地,从社会政策和公共健康角度来看,研究结果警示采用单一基于惩罚的干预可能难以改变所有个体的行为。对于那些因因果推理缺陷而对惩罚反应迟钝的个体,配合明确、精准的信息教育可发挥积极作用。对于显示认知行为整合障碍的个体,单纯的惩罚或信息传播往往无效,需结合个性化的心理支持和多维度策略来达到行为改变的目标。此外,该研究提出了未来研究的多重方向。例如,如何在自然环境中有效识别不同惩罚敏感性表型;评估针对不同认知缺陷设计的干预方案的长期效果;以及结合脑成像和神经认知手段探究大脑机制,为神经生物学基础和精准医疗提供依据。

同时,考虑到样本主要来自于具备数字素养和英语能力的在线参与者,后续研究应拓展至更加多元且具备不同文化和社会背景的人群,以验证模型的普适性和生态效度。总结来看,因果推理能力和认知行为整合是理解个体惩罚敏感性差异的关键。通过精细的行为表型划分和认知机制解读,研究不仅丰富了惩罚学习的理论框架,也为针对性治疗和行为矫正提供了科学依据。未来,整合认知科学、行为神经科学及临床实践,将为解决惩罚不敏感导致的持续不良行为提供更有力的工具和方法。