古巴比伦作为古代美索不达米亚文明的代表,其辉煌的文化与历史一直吸引着学者和考古爱好者的关注。近日,考古学家与语言学家借助最先进的人工智能技术,成功重建了一段失落长达2100年的古老诗歌——巴比伦赞歌。这首赞歌主要颂扬的是古巴比伦的守护神玛尔杜克,也展现了古巴比伦社会的价值体系和自然环境之美。通过对古代泥板碎片的数字化整理和智能算法的组合,研究团队不仅还原了诗歌的文本,还挖掘出了古巴比伦文明辉煌的精神内核。巴比伦赞歌的复原不仅是对古代文学的重要贡献,更为理解当时社会提供了新的窗口。 巴比伦位于幼发拉底河畔,曾是古代世界最繁华的城市之一。

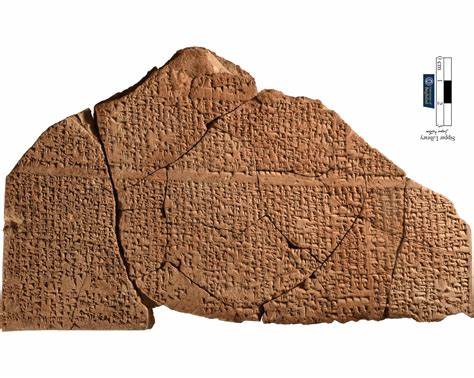

约在公元前100年,随着城市衰落,年轻的巴比伦文士们仍然研读着一首传承千年的诗歌,歌颂着他们文明的艺术与力量。这首赞歌以美索不达米亚的口吻开始于宇宙的起源,描绘了一幅欣欣向荣的春景画卷,幼发拉底河像生命之源滋养着繁盛的花园和果实累累的大地。这些诗句展现出了巴比伦人对自然的细腻体察和对故土的深情厚谊。 这部失传已久的文学经典在亚历山大大帝征服巴比伦之后逐渐湮灭,直到近现代考古发掘才被重新发现。考古学家们在距巴比伦北部约40英里处的古城锡帕尔遗址中,发现了数以千计的楔形文字泥板。锡帕尔遗址堆积的泥板图书馆令学界震惊,在这些泥板中,散落着这首赞歌的小块片段。

曾有传说称,诺亚方舟的故事与该遗址保留的文献有关,使得这里的文献资料更显神秘和重要。 普通的拼接工作极其耗时且易错,然而随着人工智能技术的发展,数字化与算法辅助成为现代考古和语言学研究的利器。慕尼黑路德维希马克西米连大学与巴格达大学的合作项目,将古泥板图像数字化后通过AI模型进行识别与匹配,成功将30多块泥板碎片重新拼凑。赞歌原本约有250行文字,现已得以复原约三分之二。语言学家们发现,这首颂歌不仅是文字的堆砌,而是拥有严谨的结构与节奏,有别于由多种传说累积而成的《吉尔伽美什史诗》。 专家指出,赞歌的写作风格显示出由一位作者完成,诗歌的精彩之处在于层层套叠的结构设计和节奏感,在一些残存泥板中甚至可以看到韵律的标注,这在古巴比伦文献中极为罕见。

诗歌开篇用充满崇敬的语言称颂玛尔杜克——“众神的明灯”和“宇宙的设计师”,描绘了他驾驭高山洪流,带来平原肥沃的壮丽场景。此种开篇营造出神圣宏大的氛围,呼应了巴比伦人对神祇至高无上的敬仰。 更令人称道的是诗歌描绘的巴比伦不仅是神权和政治权力的中心,更表达出一种社会理想。诗中宣扬对外来者的宽容,弱者和贫穷者的保护,以及孤儿的扶持,体现出某种接近现代社会民主理念的社会伦理。这种描绘不仅反映出古巴比伦人在历史上的社会观,也暗示了文化传承中对城市理想社会的寄望。公元前一世纪至公元前二世纪,写下最后版本的人们已见证巴比伦文明的衰落,这首赞歌成为对失落时代的怀念与自我提醒。

而楔形文字以及这种古代文献的失传,预示着一个时代的终结。巴比伦成为历史记忆中的符号,而人工智能技术介入古文献的整理,则为跨越时空的文化复苏开辟了新道路。正如参与复原的语言学教授恩里克·希梅内斯所说,赞歌是巴比伦文化的经典之作,曾是抄写生教育的必读内容,其核心在于让学习者感受城市与神祇的伟大。如今,通过AI的帮助,古文明的韵律重现在现代世界,也为人们提供了更多解读古代社会价值和文化精神的契机。 这项跨国学术合作彰显了现代科技与古代文化遗产融合的无限潜能。泥板上的楔形文字不再是遥不可及的谜团,而是数字化、智能化时代下可被深入研究与传播的人类宝藏。

未来,随着更多文明文本得以数字化和人工智能辅助解读,我们期待更多历史的细节和文化的光辉被重新点亮,帮助现代人更好地理解人类文明发展的轨迹。 总结来看,通过人工智能重建的巴比伦赞歌,是古代文学和文明精神的重大复活。从描绘自然洪水季节的细腻文字,到颂扬神祇的宏伟诗句,再到社会伦理的理想图景,这首巴比伦诗篇跨越千年,为现代人提供了了解古代社会信仰、价值观与文化教育的珍贵窗口。它不仅让巴比伦从历史尘埃中重新焕发光彩,也见证了科技与人文学科结合带来的新奇与希望。